查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

4

昏迷

18.1

概论

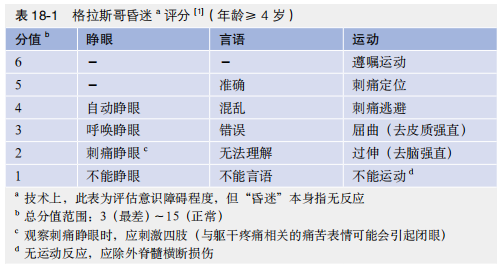

意识由两部分组成:觉醒和觉知。觉醒受损可有轻微(嗜睡或昏睡)、反应迟钝、木僵,甚至昏迷。昏迷是最严重的觉醒障碍,定义为不能执行指令、不能言语或疼痛刺激时不能睁眼。

格拉斯哥昏迷评分(The Glasgow Coma Scale,GCS)是目前广泛应用且具有良好重复性的评分系统,具体如表18-1所示(注意:此评分用于评价意识水平,而不能评价神经功能损害)。一些医疗机构对因插管无法进行言语测试的病人在评分后加“T”作为标记。没有单独的GCS评分显示昏迷的临界值,然而90%GCS评分≤8分的病人符合上述昏迷的诊断,而GCS评分≥9分的病人均不符合。因而GCS评分≤8分常被认为是昏迷的通用标准。

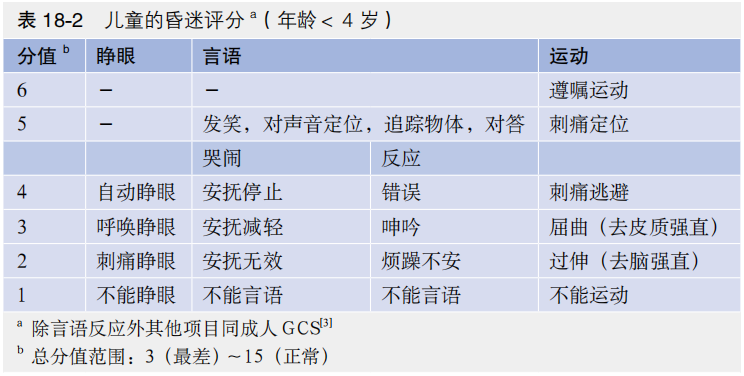

已有许多用于儿童的评分系统被提出,其一如表18-2所示。昏迷多由下列一项或多项情况导致:

脑干(上脑桥中央部)或中脑功能障碍。

双侧间脑功能障碍。

双侧大脑半球弥漫性损害(皮质或皮质下白质)。

18.2

体位

下列名称对病变的定位并不准确,相对于过伸体位,去皮质状态可能由更头端的病变引起,预后相对更好。

一般认为是中脑水平以上皮质脊髓束中断去抑制所致。总体表现:上肢异常屈曲,下肢异常过伸。具体表现:

上肢可见臂、腕、指屈曲内收。

下肢过伸、内旋、跖屈。

一般认为是前庭脊髓束(更靠尾端)和脑桥网状结构的去抑制,引起延髓网状结构去抑制(上下丘水平,前庭核和红核间横断)所致。

总体表现:四肢异常过伸。

具体表现:

头和躯干:角弓反张(头、躯干过伸),牙关紧闭。

上肢:臂过伸、内收、过度旋前(内旋)、腕和指屈曲。

下肢:过伸、内旋、足跖屈、内翻、趾跖屈。

18.3

昏迷的病因

1.电解质紊乱:特别是低钠血症、高钠血症、高钙血症、肾功能衰竭伴尿素氮和肌酐升高,肝功能衰竭伴血氨增高。

2.内分泌障碍:低血糖、非酮症高渗性昏迷、糖尿病酮症(又称糖尿病性昏迷)、黏液水肿性昏迷、Addisonian危象(肾上腺功能低下)。

3.血管性:血管炎、DIC、高血压性脑病(见章节11.1.2)。

4.中毒:乙醇、药物过量(包括麻醉剂、治疗性用药过量、巴比妥类)、铅中毒、一氧化碳中毒、环孢霉素(引起一种MRI表现为白质改变的脑病,停药后可消失)。

5.感染/炎症:脑膜炎、脑炎、败血症、狼疮性脑炎、神经结节病(见章节10.9)、中毒-休克综合征。

6.肿瘤:软脑膜癌病,肿瘤囊变破裂。

7.营养性疾病:韦尼克脑病、维生素B₂缺乏。

8.遗传代谢性疾病:卟啉病、乳酸酸中毒。

9.器官衰竭:尿毒症、低氧血症、肝性脑病、脑病合并内脏脂肪变性综合征、缺氧性脑病(例如心搏骤停复苏后)、二氧化碳中毒。

10.癫痫:癫痫持续状态(包括非痉挛性癫痫)、癫痫后精神障碍(特别是隐匿型癫痫)。

1.血管性:

1)双侧皮质或皮质下脑梗死(例如因感染性心内膜炎、二尖瓣狭窄、心房颤动、附壁血栓引起的心源性脑栓塞等)。

2)供应双侧大脑半球的血管的闭塞(如严重的双侧颈内动脉狭窄)。

3)双侧间脑梗死:文献中已有详细描述的综合征。可能是由于供应双侧丘脑内侧的丘脑穿动脉闭塞或“基底动脉顶部”闭塞所致。初始表现类似代谢性昏迷(包括脑电图弥散性慢波),最后病人清醒但遗留情感淡漠、失忆、上下视不能。

2.感染性:脑脓肿伴明显占位效应,硬膜下积脓,单纯疱疹性脑炎。

3.肿瘤:原发性或转移性。

4.外伤:出血性脑挫伤、水肿、血肿(见下文)。

5.占位病变引起的脑疝:脑干受压引起网状激活系统功能受损,或一侧半球病变压迫对侧致双侧大脑半球功能障碍。

6.颅内压增高:脑血流减少。

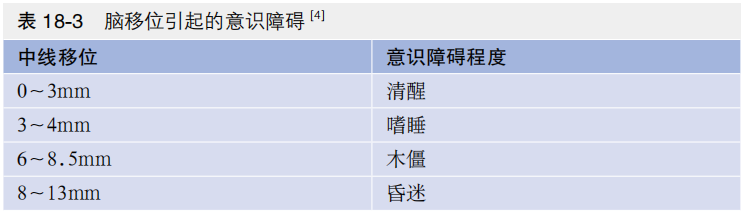

7.脑组织急性受压移位:例如血肿(硬膜外或硬膜下)(表18-3)。

鉴别诊断:

1.闭锁综合征:脑桥腹侧梗死。

2.精神性疾病:木僵症、转换反应(指情绪转换为躯体症状的过程)。

3.神经性肌无力:重症肌无力、吉兰-巴雷综合征。

概述

以下为非外伤性昏迷(外伤性昏迷,见51章)的处理。

早期评估:包括脑保护(增加脑供血、供氧及葡萄糖供应),检查上位脑干功能(第VⅢ对脑神经),迅速鉴别外科急症,同时应注意假性昏迷的可能。

昏迷病人的处理要点

1.稳定循环系统功能:保持呼吸道畅通,检查循环状况(心跳、血压、颈动脉搏动),必要时行心肺复苏。

2.抽血检查:

1)常规检查:电解质(血钠,血糖,尿素氮)、血常规+分类、动脉血气。

2)其他检查:毒理学检查(血清和尿),血钙、血氨、抗癫痫药物血液浓度(如有服药史)。

3.急性期支持用药:

1)葡萄糖:50%葡萄糖溶液25ml或更大量静脉推注。由于葡萄糖对广泛缺血的病人可能存在不良影响,所以情况允许应先查指血血糖。除非已明确血糖正常,否则均应给予葡萄糖。

2)纳洛酮:麻醉剂过量时使用,1支(0.4 mg)静脉推注。

3)氟马西尼:用于苯二氮䓬类药物过量,开始0.2 mg静脉推注,推注时间大于30秒;30秒后每间隔1分钟给予0.3 mg,每次推注时间大于30秒,直至总用量达3 mg或病人苏醒。

4)维生素B₁:50~100 mg静脉推注(3%的Wernicke综合征病人表现为昏迷)。

4.简要的神经系统检查(检查中脑/脑桥上部,可对急症进行迅速处理,病情一旦稳定再进行全面检查):见下文“昏迷病人体格检查要点”。

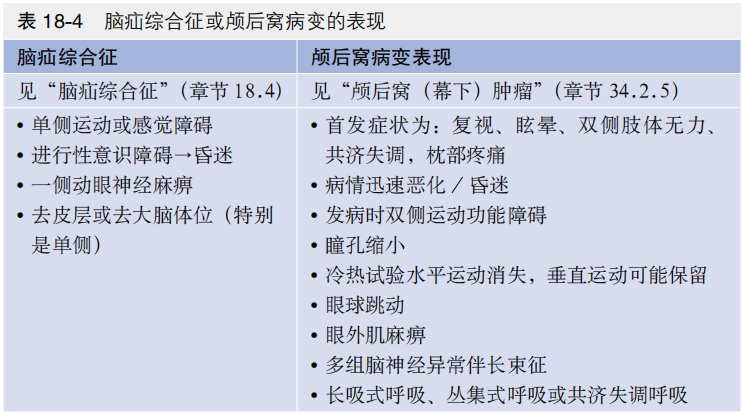

5.如有脑疝或颅后窝占位病变压迫脑干表现(见表18-4):首先降低

颅内压(见章节53.4“颅内压升高治疗方法”),如果出现病情好转可行头颅CT检查,否则须行急诊手术。×不可行腰椎穿刺。

6.怀疑脑膜炎者(精神改变+发热、脑膜刺激征等)。

1)如无脑疝、颅后窝占位病变(见表18-4)、局灶性功能缺失表现的占位效应和视盘水肿:可行腰椎穿刺,并立即应用抗生素(不必等待脑脊液检查结果)(见章节20.1“脑膜炎”)。

2)如怀疑存在颅内占位病变、凝血功能障碍或脑疝:行头颅CT除外占位病变,如暂时不能行CT检查,可根据经验给予抗生素或用细针(≤22Ga)进行腰椎穿刺、测量开放压力(OP),如压力偏高则仅少量释放脑脊液,如病情恶化须回注液体置换脑脊液(这种情况下腰椎穿刺有危险,见章节97.3“腰椎穿刺”)。

7.控制癫痫大发作,如有可能发生癫痫持续状态,其治疗见章节27.6.6(尽可能行急诊脑电图检查)。

8.治疗代谢紊乱:

1)维持酸碱平衡。

2)纠正电解质紊乱。

3)控制体温。

9.病情平稳后详细询问病史。

10.进行专科治疗。

昏迷病人体格检查要点

呼吸频率与节律

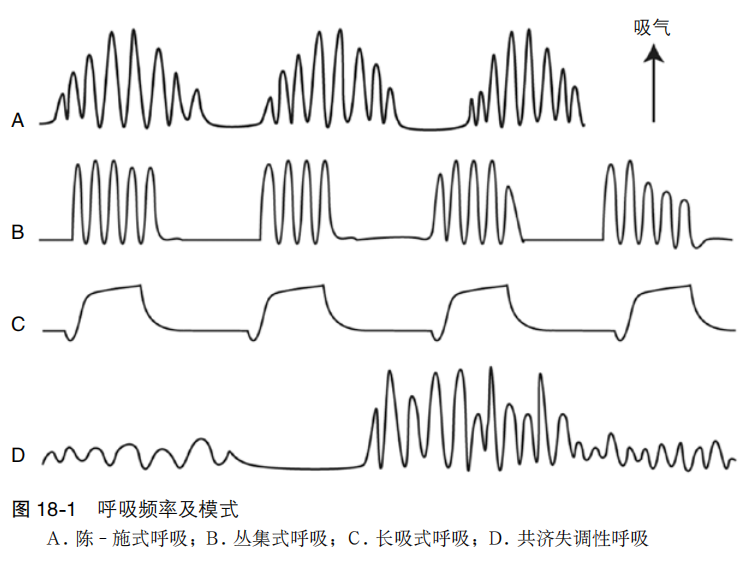

其改变是意识障碍最常见的表现(早期行气管插管的病人往往缺少这些信息):

陈-施式(Cheyne-Stokes)呼吸(图18-1A):呼吸幅度逐渐增大然后减弱,其后有短暂呼气暂停,并重复此过程。过度呼吸期通常比呼吸停止时间长。常见于间脑病变或双侧大脑半球功能障碍(非特异性)。例如早期颅内压增高或代谢紊乱,为CO₂蓄积引起通气反应增加所致。

过度通气:常由低氧血症、代谢性酸中毒、误吸或肺水肿引起。真正的中枢性过度通气少见,常因脑桥功能障碍所致。如果无其他脑干症状,可能提示精神异常。

丛集式呼吸:(图18-1B)不规则的快速呼吸间隔呼吸暂停,可与陈-施式呼吸类似,也可能合并各种喘息样呼吸。常见于高位延髓或低位脑桥病变,预后不良。

长吸式呼吸(图18-1C):吸气末时有暂停,由脑桥病变引起,如基底动脉阻塞。

共济失调性呼吸(Biot呼吸)(图18-1D):呼吸节律和深度不规则,见于延髓病变,常见于临终期。

瞳孔

自然光状态下以毫米(mm)表示直径,观察直接/间接对光反射。

1.★瞳孔等大、对光反射灵敏者几乎都是由中毒或代谢障碍引起(见下文)(可伴有虹膜震颤)。瞳孔对光反射是鉴别代谢性和器质性昏迷的最有效方法。

1)导致瞳孔固定或散大的代谢性疾病是:格鲁米特中毒、缺氧性脑病、抗胆碱能药(包括阿托品),偶见肉毒杆菌毒素中毒。

2)麻醉剂引起瞳孔缩小(缩瞳),其缩瞳程度细微且对光反射迟钝(严重时需用放大镜才能观察对光反射)。

2.瞳孔不等大。注意:传入神经障碍不会引起瞳孔不等大(见章节

32.4.5“瞳孔直径变化”)。

1)瞳孔散大固定:常由眼肌运动麻痹所致,可能有脑疝,特别有瞳孔散大伴同侧动眼神经眼外肌麻痹(眼球外下斜视)时。

2)可能是霍纳综合征:应考虑颈内动脉阻塞/夹层(注:霍纳综合征时缩小的一侧瞳孔为异常瞳孔)。

3.双侧瞳孔异常。

1)针尖样瞳孔和微弱的对光反射可用放大镜观察:脑桥病变(交感传入通路受阻,而发自中脑Edinger-Westphal核副交感通路未被阻断)。

2)双侧瞳孔散大并固定(7~10mm):延髓的近全损伤、缺氧或低温状态下(核心温度低于32.2℃)。

3)瞳孔固定于正中位(直径4~6mm):广泛的中脑病变,可能由于交感和副交感通路均中断引起。

眼外肌功能

1.静态下眼轴位置偏斜。

1)双眼同向斜视:

额叶病变(额叶的对侧凝视中枢):向破坏性病变侧凝视(即偏瘫的对侧)。向癫痫病灶的对侧凝视(即向肢体抽搐侧凝视),可能是癫痫持续状态。眼球反射运动正常(见下文)。

脑桥病变:向病变对侧(即偏瘫侧)凝视,患侧冷热试验异常。

“错向凝视”:丘脑内侧部出血时,双眼向病变对侧或偏瘫侧凝视(幕上损毁性病变向病变侧凝视是一个例外)。

向下斜视:可能伴有无反应瞳孔(见章节3.2.6“帕里诺综合征")。病因:丘脑或中脑顶盖前区病变,代谢性昏迷(特别是巴比妥中毒),也可出现在癫痫发作后。

2)单侧向外斜视伴瞳孔散大(动眼神经麻痹):颞叶钩回疝。

3)单侧向内斜视:展神经麻痹。

4)扭曲斜视。

动眼或滑车神经/神经核受损。

幕下病变(多在中脑背侧)。

2.自发眼球运动:

1)“雨刷器眼”:眼球随机来回运动,位置不定。提示动眼神经核与内侧纵束未受损。

2)周期性凝视方向改变,又称“乒乓凝视”:眼以每秒3~5次的频率向两侧运动(每侧停留2~3秒)。常提示双侧大脑半球功能障碍。

3)眼球浮动:反复快速的垂直下视,然后缓慢复位。多见于脑桥

病变(见章节32.7)。

3.核间性眼肌麻痹(INO)(见章节32.5.2):因内侧纵束(MLF)的病变所致(交叉至对侧动眼神经核的神经纤维中断),在自发运动或反射性运动(如冷热水试验)时病变同侧眼球内收不能。

4.反射性眼球运动(用于脑干功能检查):

1)眼前庭反射a,又称冰水试验:首先应除外鼓膜穿孔,然后床头抬高30°,一侧耳用60~100ml冰水b灌注。注:肌松药(NMBA)能够阻断反射。

昏迷病人如脑干功能完好,应表现为向冷水刺激侧的张力性同向凝视,可延迟1分钟或以上。即使脑干功能完好也没有快速眼动(眼震)(皮质成分眼动)[注意:眼脑反射c(玩偶眼):与眼前庭反射意义类似d,但颈椎病情不明时可能对脊髓造成损伤]。

无反应:对称,可能是特异性毒素(如神经肌肉阻滞或巴比妥类)、代谢原因,脑死亡或者巨大幕下病变。

不对称:幕下病变,特别是反应与动眼神经麻痹(脑疝)不相符时。病人通常处于持续中毒/代谢性昏迷。

眼球震颤无强直(如眼球保持在原位置)几乎可诊断为心因性昏迷。

对侧眼内收障碍:核间性眼肌麻痹(内侧纵束病变)。

2)视动性眼震:强烈提示心因性昏迷。

注释:

a眼前庭反射(冷热试验):常被误解。正常人清醒状态下也会发生向冷刺激侧缓慢斜视和向对侧的眼震(被称为皮质期快相)(可用“COWS”来缩记,即cold-opposite;warm-same)。但昏迷的病人眼震消失。

b床头抬高30°可使水平半规管位于水平位,反应最明显。冰水:降低远离水平半规管壶腹的内淋巴流量。

c眼脑反射(“玩偶眼”或“玩偶头”):颈椎稳定性不明时不能进行。清醒的病人表现为眼随头运动,或者病人固定注视物体时缓慢移动头部,可出现反方向的同向眼球运动(眼前庭反射则与病人是否合作无关)。昏迷病人如脑干及脑神经功能完好,也会出现反方向的同向眼球运动(“玩偶眼”反应阳性)。

d当前庭传入功能受损时可以出现眼前庭反射消失而眼脑反射保留,如链霉素中毒造成迷路功能损伤或双侧听神经瘤。

运动

记录肌张力和反射,对疼痛的反应,足底反射(Babinski征),尤其是双侧不对称时。

1.正常:提示皮质脊髓束和皮层功能完整。

2.不对称:幕上病变(通常肌张力增高),与代谢性病变不同。

3.非持续性/多变:癫痫,精神性。

4.对称:代谢性病变(通常减低),表现扑翼样震颤,震颤、肌阵挛等。

5.反射减弱:可考虑黏液水肿性昏迷,特别是经蝶手术后数周的病人。

6.类型:

1)去皮质体位:上肢屈曲,下肢过伸,提示大的皮质或皮质下病变。

2)去大脑体位:上下肢均过伸,提示中脑下部或以下水平的脑干损伤。

3)上肢屈曲,下肢张力弛缓:脑桥被盖病变。

4)上肢张力弛缓,下肢正常(“man-in-the-barrel综合征”):缺氧性损伤(预后较差)。

睫脊反射

接受有害的皮肤刺激时瞳孔散大:检测交感神经通路的完整性。

1.双侧:代谢性病变。

2.单侧:同侧瞳孔散大,可能动眼神经受累(脑疝)。如同侧瞳孔缩小则提示原来有霍纳综合征。

3.双侧皆无:无明显意义。

18.4

脑疝综合征

传统理论认为脑组织移位(例如由占位病变或颅内压增高引起)经过颅内坚硬的孔洞(脑疝)压迫其他中枢神经系统结构从而引发的症状。实际上脑疝可能只是一种发生于病程后期的附带现象,而非引起症状的根本原因。然而,脑疝模型仍被认为是有用的。

脑疝综合征较多,以下列五种最为常见:

1.幕上疝:

1)中心(经小脑幕)疝(见章节18.4.4)。

2)颞叶钩回疝(见章节18.4.5)。

2.扣带回疝:扣带回于大脑镰下疝出(又称镰下疝)。一般无症状,除非大脑前动脉扭曲、阻塞引起双侧额叶梗死。常提示小脑幕切迹疝。

3.幕下疝:

1)小脑上疝(见章节18.4.3)。

2)小脑扁桃体疝(见章节18.4.3)。

概述

中心疝和颞叶钩回疝各自都造成不同形式的由头端向尾端发展的病情恶化。中心疝依次引起间脑、中脑、脑桥、延髓的功能障碍(见章节18.4.4)。另可见“颞叶钩回疝”(章节18.4.5)。“典型的”颅内压增高(血压升高、心率减慢、呼吸模式改变)多见于颅后窝病变,而在发展缓慢的幕上占位病变少见。

当出现中脑及以下的脑干功能障碍时,不容易鉴别中心疝和颞叶钩回疝。根据脑疝表现来推断病变部位不可靠。

颞叶钩回疝与中心疝不同的临床特点

1.意识障碍在中心疝出现较早,而在颞叶钩回疝出现较晚。

2.颞叶钩回疝很少引起去皮质体位。

幕上病因的鉴别诊断

1.血管性:脑血管意外、脑内出血、蛛网膜下隙出血。

2.感染性:脑脓肿、硬膜下积脓、单纯疱疹病毒性脑炎。

3.肿瘤性:原发性或转移性。

4.创伤性:硬膜外、硬膜下血肿,颅骨凹陷骨折。

概述

注意:判定是否有原发性颅后窝病变十分重要(见表18-4),因其往往需要紧急外科处理。

幕下病变的鉴别诊断

1.血管性:脑干梗死(包括基底动脉阻塞)、小脑梗死或出血。

2.感染性:小脑脓肿、脑桥中央髓鞘溶解、脑干脑炎。

3.肿瘤性:原发或转移性。

4.创伤性:硬膜外或硬膜下血肿。

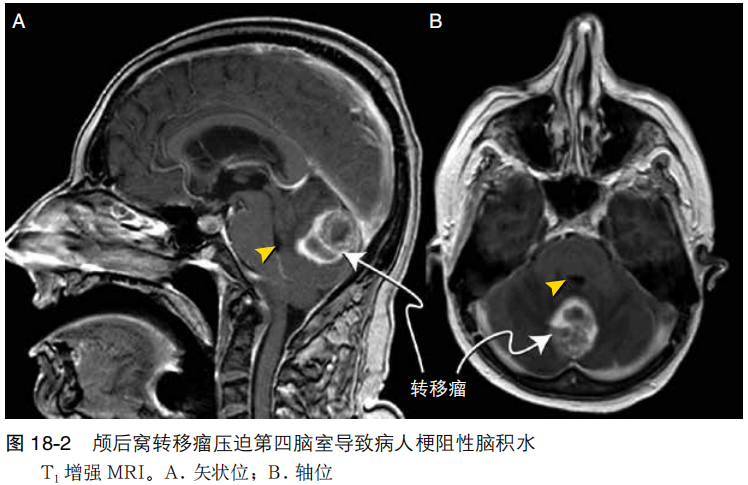

脑积水

幕下占位性病变可以压迫导水管和第四脑室,引起梗阻性脑积水(见图18-2)。

小脑上疝

偶见于颅后窝占位,脑室引流可使之加重。小脑蚓部疝至小脑幕上,压迫中脑,可能引起小脑上动脉阻塞→小脑梗死,压迫中脑导水管→脑积水。

小脑扁桃体疝

小脑扁桃体“锥形”疝入枕骨大孔压迫延髓→呼吸停止,常迅速致死。也见于幕上及幕下病变或颅内压增高,腰椎穿刺可诱发脑疝。许多病人仅有脑干受压而没有真正的脑组织疝出。某些病人发生明显的小脑扁桃体疝却意识清醒。

概述

中心疝又称经小脑幕疝或小脑幕疝,通常比颞叶钩回疝更趋慢性,例如由肿瘤特别是额叶、顶叶或枕叶肿瘤引起。

间脑受压通过小脑幕切迹逐渐移位。垂体柄可能被牵拉导致尿崩症。大脑后动脉被压向切迹边缘发生梗阻而出现皮质盲(见章节24.4.3“脑积水引起的失明”)。脑干因受压缺血或因发自基底动脉的穿动脉被拉断→脑干出血(Duret出血)。

影像表现

磁共振或CT征象:环池受压。

头颅X线片:可见松果体向下移位。

中心疝分期

间脑期

早期:由于弥漫性双侧大脑半球功能障碍(如由于颅内压增高使脑血流减少)或(更有可能)因双侧间脑向下移位引起功能障碍。此期预示即将发生(不可逆的)中脑损伤,但如果及时去除病因,常能恢复。

意识:意识改变是首发症状,常为嗜睡,部分病人表现为烦躁,之后昏睡直至昏迷。

呼吸:叹息样、打呵欠、偶有呼吸暂停,最后出现陈-施式呼吸。

瞳孔:小(1~3mm),收缩程度小。

眼球运动:转动时同向移动或轻度分离,同向运动说明脑干功能完整。“玩偶眼”征阳性,冷水试验(CWC)表现为双眼向刺激侧同向斜视。上丘和间脑顶盖前区受压可发生上视障碍(帕里诺综合征,见章节3.2.6)。

运动功能:早期对有害刺激能做出正确反应,双侧Babinski征阳性,肌张力增高。如先前有病变对侧的轻偏瘫,则可能加重。最后,运动丧失伴抓握反射,然后出现去皮质状态(开始常发生在病变的对侧)。

中脑-脑桥上段期

中脑症状明显时(成人),预后非常差(中脑严重缺血)。即使及时治疗,完全好转的可能性也小于5%。

呼吸:陈-施式呼吸→持续性呼吸急促。

瞳孔:居中,中度散大(3~5mm),固定。

眼球运动:“玩偶眼”征和冷水刺激试验异常,可有同向运动障碍。内侧纵束损伤→核间性眼肌麻痹(如有“玩偶眼”征或冷水刺激试验时同向运动障碍,向内运动的眼球幅度较向外运动小)。

运动功能:去皮质状态→双侧去大脑状态(偶可同时)。

脑桥下部至延髓上部期

呼吸:规则,浅快(20~40次/分钟)。瞳孔:居中固定(3~5mm)。

眼球运动:“玩偶眼”征和冷水刺激试验不能引出。

运动功能:软瘫,双侧Babinski征阳性,偶有疼痛刺激引起下肢屈曲。

延髓期(终期)

呼吸:慢,节律和幅度不规则,呈叹气样/喘息样,偶有呼吸急促或呼吸暂停。

瞳孔:因缺氧而散大。

中心疝的预后

一项研究153例有中心疝表现的病人(意识改变、瞳孔不等或固定,运动功能异常),9%恢复较好,18%恢复部分功能,10%重残,60%死亡叫。

预后较好的相关因素包括年龄(特别是≤17岁),瞳孔不等伴格拉斯哥昏迷评分下降,非弛缓性瘫痪。预后较差的相关因素有双侧瞳孔固定,仅3.5%有功能恢复。

概述

常见于迅速增大的外伤性血肿,颅中窝外侧或颞叶病变推挤钩回内侧和海马回越过小脑幕切迹,直接压迫中脑和动眼神经。大脑后动脉可被阻断(与中心疝时相同)。CT诊断标准见下文。

意识障碍不一定是早期表现,最早的表现是一侧瞳孔散大。当然颞叶钩回疝的早期病人也常有其他表现(如意识模糊、烦躁等)。一旦出现脑干症状,病情可迅速恶化(数小时内出现深度昏迷)。

CT和(或)MRI诊断标准

小脑幕切迹环绕脚间池、桥前池和脑干,切迹内的空间大小有很大个体差异。

即将发生颞叶钩回疝或海马回疝时可表现为鞍上池外侧受压→通常的五边形变扁。脑疝时的CT示:脑干受压变扁平,对侧大脑脚受压,中脑旋转移位伴有同侧蛛网膜下隙稍扩大。也可出现对侧脑积水。

钩回和(或)海马回受压通过小脑幕孔时,可出现鞍旁池和脚间池消失。脑干受压→前后径变长。由于脑膜可被强化,可用于显示小脑幕缘。

钩回疝阶段

动眼神经受累早期

因动眼神经受压而引起,不是脑干表现。瞳孔:接近于昏迷病人。

眼球运动:“玩偶眼”征可正常或同向运动障碍。冷水刺激试验表现为缓慢同向斜视,无眼震发生,如有眼外肌麻痹(EOO)可出现同向运动障碍。

呼吸:正常。

运动功能:对伤害刺激反应正常,对侧Babinski征阳性。

动眼神经受累晚期

发生局灶性大脑损害后可立即出现中脑功能障碍(可越过间脑期,因从侧方压迫中脑)。延误治疗将导致不可逆的损伤。

瞳孔:完全散大。

眼球运动:瞳孔散大后出现眼外肌麻痹。

意识:眼外肌麻痹后出现昏迷。

呼吸:持续性过度通气,陈-施式呼吸少见。

运动功能:常发生对侧肌力下降,但对侧大脑脚于小脑幕缘处受压可导致同侧偏瘫(Kernohan现象,假性定位征象)。最后呈双侧去大脑状态(去皮质状态较少)。

中脑至脑桥上部期

对侧瞳孔居中固定或完全散大,最后双侧瞳孔居中固定并散大(5~6mm)。

眼球运动:障碍或消失。呼吸:持续呼吸急促。运动功能:双侧去大脑强直。中脑至脑桥上部后阶期此后颡叶钩回疝与中心疝表现相同(见上文)。

18.5

缺氧性昏迷

缺氧性脑病可由低氧血症性缺氧(PO2下降)或缺血性缺氧(出血或心搏骤停后)引起,肌阵挛常见。

容易受损伤部位:

1.大脑皮质第3层(灰质层)白质常不易受累(因需氧量较低);

2.海马也易受累,尤其是海马角;

3.基底节(BG):

1)低氧血症性缺氧严重损伤苍白球。

2)缺血性缺氧损伤尾状核及壳核。

4.小脑:损伤Purkinje细胞、齿状核、下橄榄。

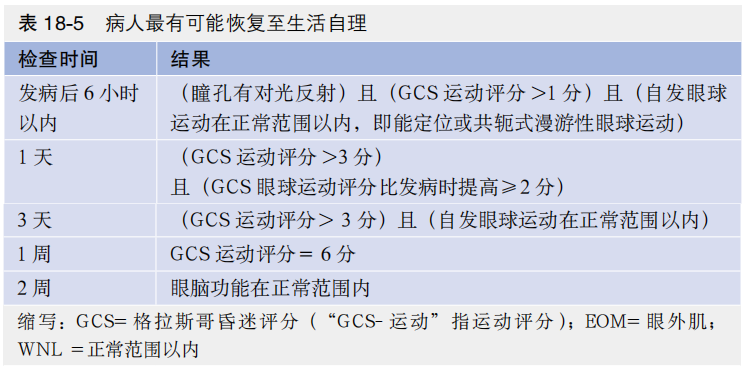

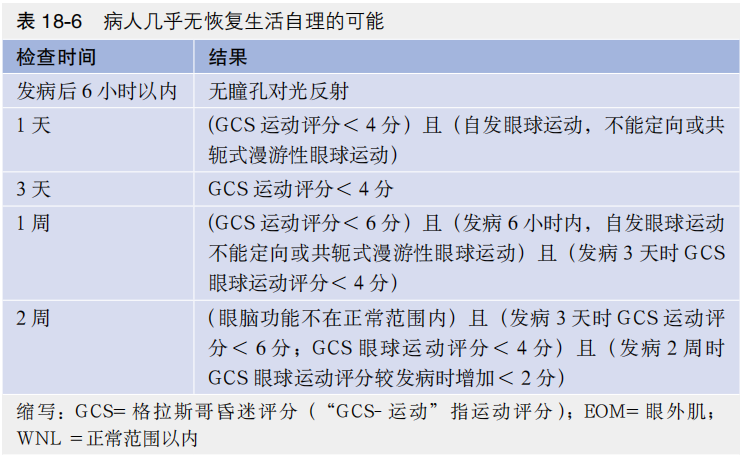

表18-5和表18-6显示了影响预后的多因素分析结果。注意:此分析只适用于低氧-缺血性昏迷。近来研究证实,瞳孔无反应和疼痛刺激时无运动反应者预后差,这些表现如在心搏骤停后数小时内出现,死亡或长期植物状态的可能性为80%,如持续3天可达100%。

糖皮质激素(类固醇)对心搏骤停后生存率和神经功能恢复无效。

本文摘选自《神经外科手册(原著第9版)》

活动页面累计签到4天获半年数字报

活动页面累计签到8天获1年数字报

活动页面累计签到15天同时阅读所有本书荐读章目者获实体书抽奖机会

(抽奖说明:本次活动抽奖名额根据书籍情况不同,本书抽奖限额1名,获奖者免费获赠《神经外科手册(原著第9版)》实体书)

查看更多