查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

大部分急性胰腺炎(AP)患者病情较轻,对症治疗可完全恢复,少数患者病情较重,有不同程度的器官衰竭和局部并发症,需接受重症监护治疗,病死率达20%-30%。目前AP缺少特异性药物,在病程早期阶段仅有液体复苏、止痛和肠内营养等支持治疗。15%-20%的AP患者可发生胰腺(胰周)坏死,即急性坏死性胰腺炎(acute necrotizing pancreatitis,ANP),临床处理的难度明显增加。在ANP中,由于肠黏膜屏障功能受损和肠道细菌易位,约1/3的患者可继发感染,被称为感染性坏死(infected necrosis,IN)。急性胰周液体积聚或假性囊肿也可继发IN,但发生率较低。合并IN的患者往往比无菌性坏死病情更重,预后更差。IN好发于ANP起病1~2周之后,但可见于病程的任何阶段,导致全身炎症反应、感染性休克、多脏器功能衰竭,甚至死亡。大量研究证实,与持续性器官衰竭相似,IN也是AP不良预后的独立危险因素。

抗生素是IN的首要治疗措施,少数IN患者应用抗生素即可控制病情,但多数仍需通过介入、内镜或手术等方法进行坏死组织引流和清创。目前,采用“升阶梯”的策略尽可能选择微创方法治疗IN已成为学术界共识,外科开放清创术应用逐渐减少。

由于无菌性坏死也可造成发热、心率增快、血白细胞升高等全身炎症反应,与IN不易鉴别,在病初1-2周尤其如此,因此需要仔细观察患者的症状和体征,特别是动态监测临床表现可以为诊断提供线索。例如,当AP患者病情突然恶化、新出现发热或脓毒血症,或器官衰竭加重时,应高度怀疑IN,此时需尽快完善检查并开始经验性抗生素治疗。CT检查发现“气泡征”对IN有诊断意义,但其敏感性仅为42%。需要强调的是,“气泡征”可源于感染性坏死物中细菌产气,也可能提示胃肠道瘘,需提高警惕以避免漏诊后者。

细针穿刺(fine needle aspiration,FNA)是诊断IN的有效手段,其特异性很高(95%-100%),但敏感性稍低(约80%)。近年来FNA的应用逐渐减少,原因包括以下几个方面∶(1)FNA系有创检查,操作不便。(2)研究证实,通过观察临床表现并结合CT征象,可检出80%-90%的IN,诊断效力与FNA相仿。(3)FNA仅用于诊断,不能同时实现引流,若IN患者病情较重,多数医师倾向于直接经皮引流,在首次引流的无菌操作中留取病原学标本送检。因此,FNA适用于临床怀疑IN但其他方法无法明确时,尤其是需要获得病原学资料以调整抗生素方案的患者。

目前主张尽量待IN包裹局限(AP起病4周后)后再行介入或手术处理,有利于坏死物液化以提高引流效果,同时减少出血等操作并发症。因此,重症AP病程早期(起病1-2周)的主要治疗目标是维护器官功能,若临床及影像表现未提示感染,通常不必行FNA检查。若病程早期IN明确,则先给予针对性抗生素治疗,若有效可推迟介入或手术治疗。

尽管重症AP合并IN的风险较高,但多项随机对照研究未证实预防性应用抗生素的效果,故国内外指南均不推荐常规应用抗生素来预防IN。胰腺感染的致病菌主要为革兰阴性菌和厌氧菌,因此对于确诊IN的患者,应选择胰腺局部药物浓度较高、对上述病原体效果较好的抗生素,包括喹诺酮、青霉素-β内酰胺类、头孢菌素、碳青霉烯类、甲硝唑等。常用的方案包括单用碳青霉烯类或青霉素-β内酰胺酶抑制剂,或联合第三代头孢菌素及甲硝唑,以及喹诺酮联合抗厌氧菌。

约1/3的IN患者单纯抗生素治疗即可收效,不必实施引流或清创术。应用抗生素需遵循“降阶梯”的原则,以避免细菌耐药。疗程一般为7-14d,特殊情况下可延长应用时间。IN患者较长时间使用广谱抗生素,需警惕细菌耐药、肠道菌群紊乱和继发真菌感染等问题。当无法用细菌感染来解释发热,或常规抗生素治疗无效时,应怀疑真菌感染,必要时可经验性应用抗真菌药物,同时积极完善病原学检查。

以往认为IN是外科清创手术的指征。近年来微创治疗的理念日益深入人心,越来越多的学者主张采用“升阶梯”的策略来控制下实施经皮导管引流(PCD),视IN范围常放置多根引流管并冲洗,约1/3的IN患者经PCD即可治愈;若PCD不能完全控制IN,再应用视频辅助下腹膜后清创术(VARD)、腹腔镜手术或小切口手术等进一步清除坏死感染组织。经内镜清创术(PEN)是近年来开始兴起的一种微创方法,采用超声内镜引导下经穿刺胃壁进入IN,直视下清除脓肿坏死物,也可应用塑料或金属支架引流IN。但PEN要求IN离胃壁较近且相对包裹,因此病程早期难以实施,加之对术者技术及经验要求较高,目前还难以广泛开展。需要指出的是,无论PCD、PEN或微创手术均以控制全身脓毒血症为主要目的,不追求大量清除坏死物,其出发点是以损伤最小的局部治疗换来整体病情的相对稳定,为后续治疗赢得时间。当然,在具体临床工作中,若IN不具备经皮或经胃穿刺路径,或其他方法引流效果不好时,仍应选择开放手术治疗。

关于何时是IN最佳引流时机,学术界争议较大。目前指南或共识仍推荐“延期”原则,即先应用抗生素治疗,尽量等待IN成熟形成包裹性坏死(WON)后,视病情需要再实施引流。形成WON通常需要至少4周时间,这就意味着在病初2-3周内,若患者病情允许则尽量避免干预IN。这样做理论上的好处是形成WON后感染坏死物充分液化,可提高引流效果,另外IN机化包裹后与周边正常组织界限相对清楚,有助于减少操作并发症如出血、肠瘘等。

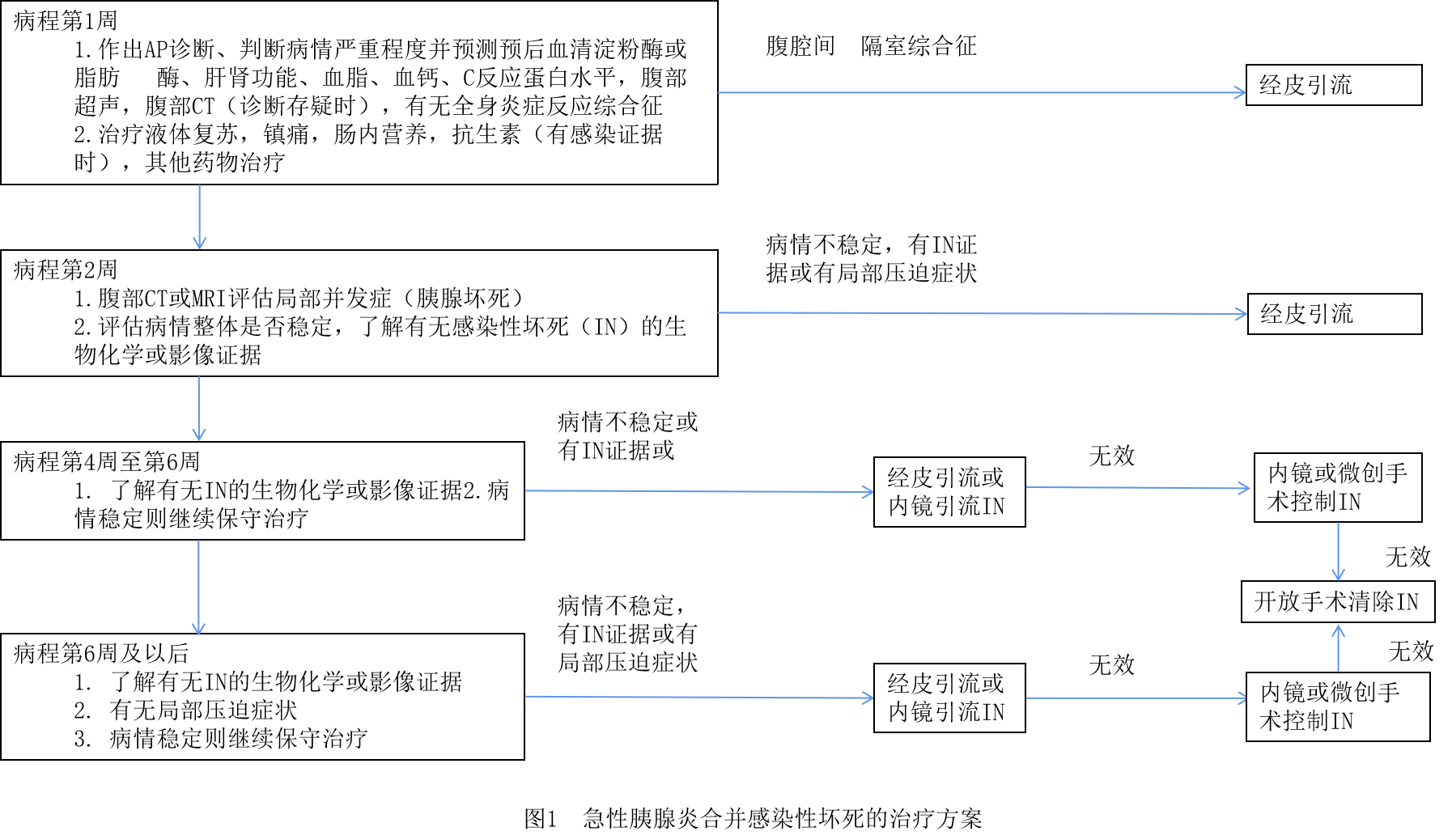

支持早期干预IN的理由包括∶(1)早期引流有助于及时控制脓毒血症,缩短病程;(2)IN是AP器官衰竭的危险因素,二者同时存在时病死率最高,因此尽早控制IN可能有助于维护器官功能,改善预后;(3)一部分IN患者通过早期引流或许可避免外科手术;(4)对于起病急骤,病程初期即出现胰腺严重坏死、多脏器功能衰竭和腹腔间隔室综合征的危重AP,尽早引流或许是唯一的选择。目前AP合并IN的治疗方法总结见图1。

来源:中华胰腺病杂志, 2017,17(4) : 271-273.

查看更多