查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

伴房颤的缺血性卒中患者的抗凝治疗一直是国内外医学界讨论的重点。在中国卒中学会第七届学术年会(CSA&TISC 2021)上,首都医科大学北京天坛医院的神经内科的刘艳芳教授盘点了近几年国内外指南中关于卒中抗凝治疗的内容。

盘点分为两大部分,典型案例和关键问题讨论。刘教授先从两个典型患者的情况讲起,再从治疗方案、治疗启动时间以及细化到药物的选择三个方面入手进行研究和相关指南的分享。

图1 本次分享的三个关键问题(图源教授ppt)

01

典型案例分享

患者一:81岁的男性患者,主诉为步态不稳,左下肢无力两天,既往有房颤、慢性阻塞性肺疾病(COPD)、高血压、冠心病病史。查体见血压159/97 mmHg,心率84次/分,且律不齐,美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)得分3分。影像学检查MRI可见患者小脑及额顶叶有新发梗死灶,并且存在白质病变;SWI可见左侧丘脑有微出血。行左心房肺静脉的CTA,见左心耳有多发血栓。

患者二:85岁的女性患者,主诉为言语不利伴左侧肢体无力两小时,既往房颤病史三年,规律服用达比加群110 mg bid。发病前9天因消化道出血,停用抗凝药物,给予输血3天共1600 ml治疗,NIHSS得分10分。影像学检查见右侧大脑中动脉分布区的新发梗死灶。

02

关键问题讨论

■ 问题一:卒中合并房颤,患者的二级预防应该选择什么方案?

2021年美国心脏病协会(AHA)发布了关于急性缺血性卒中/短暂性脑缺血发作(TIA)患者卒中预防指南。指南中指出,如无禁忌证,几乎所有患者均建议进行抗栓治疗,包括抗血小板和抗凝治疗。而房颤依然是缺血性卒中复发的高危因素,因此若无禁忌证,仍然应该积极地进行抗凝治疗,

那么卒中合并房颤的患者,是否可以选用抗血小板代替抗凝呢?

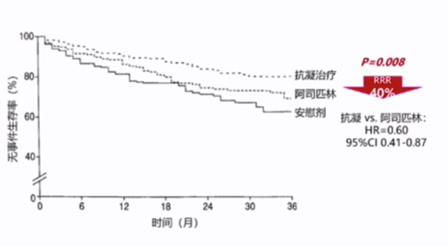

其实这并不是一个新的问题,早在30年前的EAFT研究已经尝试回答。EAFT研究是一个多中心、随机、安慰剂对照研究。纳入了1007例非瓣膜性房颤合并TIA/轻型卒中患者,其中669例适合抗凝的患者随机接受抗凝、阿司匹林或者安慰剂治疗,平均随访时间为2.3年,主要终点为血管疾病引起的死亡、非致死性卒中、非致死性心梗或全身性栓塞。结果显示,受试者中,使用抗凝治疗组无事件生存率是最高的。

图2 EAFT研究结果(图源教授ppt)

2014年又有了一项前瞻性观察性试验,纳入了2161例急性缺血性卒中合并房颤的患者,出院时8.0%未进行抗栓治疗,21.6%单纯进行抗血小板,39.3%单纯进行口服抗凝治疗,还有31.1%进行了抗凝+抗血小板治疗,主要复合终点为死亡、缺血性卒中复发入院、心梗/大出血。

结果显示,未抗栓治疗组的主要终点事件风险增加51%,单纯抗血小板治疗组的主要终点事件风险增加31%,而抗凝联合抗血小板治疗有降低主要终点事件风险的趋势。

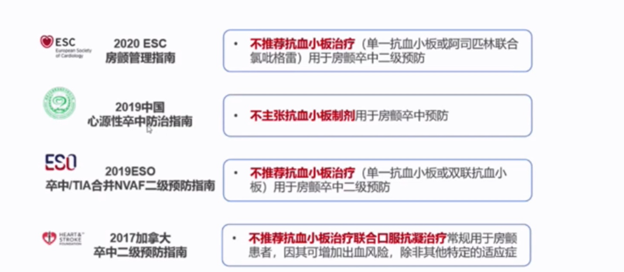

因此相比于抗血小板治疗,缺血性卒中合并房颤患者接受抗凝治疗或可明显获益。不仅该研究结果如此,后续国内外多项指南都表示不主张或者不推荐抗血小板治疗,并且推荐给予抗凝治疗进行二级预防。

图3 中外指南对于房颤卒中患者二级预防中抗血小板治疗的建议(图源教授ppt)

■ 问题二:抗凝治疗应该何时启动?

在二级预防方案选定的基础上,应该何时启动治疗呢?刘教授指出,拿不准治疗启动时间点这个问题其实很普遍,18年英国一项对121名卒中医生的在线调查显示,95%的医生并不确定抗凝启动时间点。

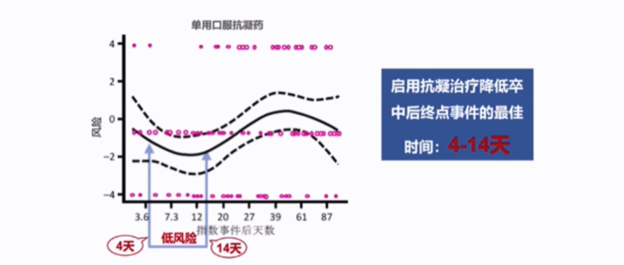

临床治疗有困惑时应多向学术界找答案,2015年发表在Stroke上的RAF研究曾试图回答这个问题。一项前瞻性多中心队列研究在2013-2014年之间,于29家中心连续纳入了1029例急性缺血性卒中合并房颤的患者,观察不同抗栓治疗启动时间对主要终点(与前述研究类似)的影响。

结果显示,主要终点事件发生的风险在卒中事件后的4~14天是最低的,也就证明了启用抗凝治疗的合适时机为卒中发病后的4~14天。

图4 RAF研究的结果(图源教授ppt)

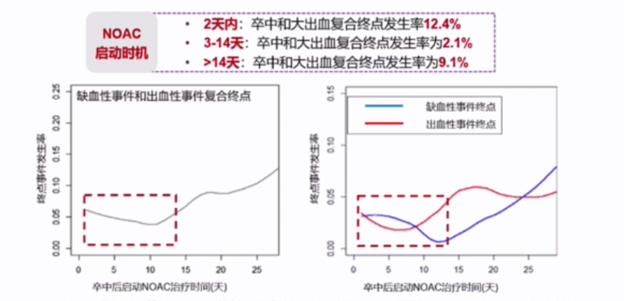

很多医生对抗凝启用时间点不确定的原因是在于医生对患者用药后发生出血性卒中的风险表示担忧,2017年的RAF-NOAC研究可以很好地缓解大家的顾虑。

这是一篇前瞻性的观察性研究,纳入了1127例急性缺血性卒中合并房颤的患者,其中33.8%的患者接受达比加群治疗,32.5%的患者接受利伐沙班治疗,33.7%接受阿哌沙班治疗。

研究人员评估了缺血性和出血性时间发生率与口服抗凝药(NOAC)启动时间的关系。研究发现,在急性缺血性卒中发生后3~14天内使用NOAC,缺血性事件与出血性事件发生的风险相对更低。

在2020年的国际卒中大会(ISC)上,一项纳入来自欧洲和日本的2550例患者的前瞻性观察性研究表明,卒中后5天内启动NOAC治疗,不会增加颅内出血的风险。

图5 RAF-NOAC研究的结果(图源教授ppt)

指南方面,刘教授用时间轴的方式横向总结对比了2016年至2021年,国际上不同指南对于抗凝启动时机的推荐。

譬如,2016年ESC推荐根据患者急性缺血性卒中发生后的NIHSS评分来判定;2019年ESO指南推荐根患者据新发卒中的梗死面积判定;2021年AHA指南推荐先对卒中患者进行出血转化风险的判定。

图6 2016年至2021年国内外指南对于抗凝治疗启动时间的推荐(图源教授ppt)

而对颅内出血的房颤患者的抗凝治疗的重启问题,2020年ESC指南推荐的决策制定流程是首先考虑出血性卒中复发的可能,然后纠正可更改的出血风险因素,最后心内科应和神经科专家进行讨论,评估重启抗凝治疗的风险和获益之后,再做决定。

■ 问题三:抗凝药物应该如何选择?

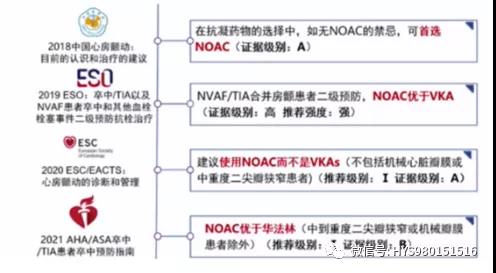

确定好什么时候启动抗凝治疗之后,使用什么药物是最后一个问题,刘教授介绍道,目前国内外指南都比较一致地以高证据级别推荐新型口服抗凝药(NOAC)。

图7 2018年至2021年国内外指南对于抗凝药物的推荐(图源教授ppt)

具体的药物选择方面,刘教授为我们提供了一张详细的对比表格,展示了NOAC在房颤卒中预防的随机对照试验当中的结果,包括不同剂量不同种类的NOAC与华法林相比,发生卒中、心血管死亡及颅内出血等首要临床终点事件的风险。

图8 不同品牌/不同剂量的抗凝药与华法林对比的预防终点事件及出血风险(图源教授ppt)

03

回归病例及未来展望

回答了三个问题后,刘教授回归到最初的两个病例上。刘教授及其团队根据CHADS2-VAS评分、HAS-BLED评分、是否高龄、微出血数量、梗死灶面积和是否有心房血栓之后,在第一例患者发病三天后为其启用了抗凝治疗,选用了利伐沙班15 mg qd的方案;第二例患者在发病的14天后,开启了抗凝治疗,选用了利伐沙班10 mg qd的方案。

图9 病例评估结果(图源教授ppt)

最后刘教授指出,针对房颤患者的治疗应该有多学科团队共同合作,做到以患者为中心的综合管理是大家未来努力的方向。

来源:好医师

查看更多