查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

↑↑↑

点我一键到达清单列表

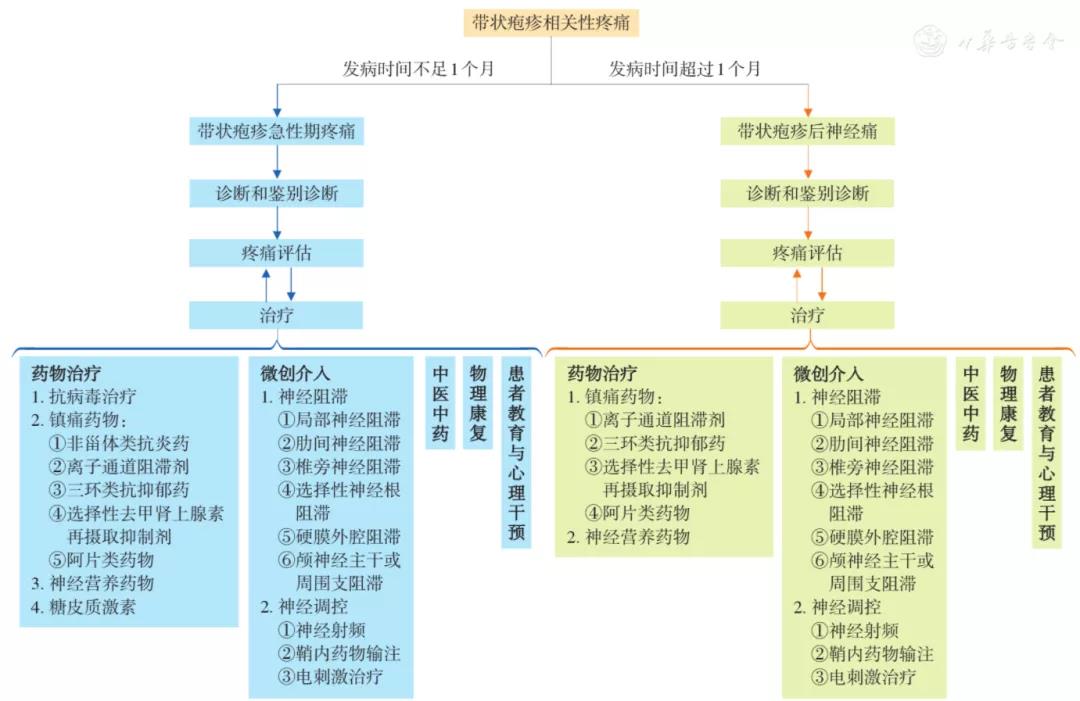

对ZAP的整体认识和持续管理,强调对贯穿带状疱疹全过程的ZAP进行更早期干预,并针对不同时期疼痛的发生机制,给予连续性和针对性干预措施,合理选择和组合药物治疗、微创介入治疗、中医中药治疗、物理康复治疗等,同时应强调患者教育和心理干预的重要性。见图1。

▲图1 带状疱疹相关性疼痛全程管理

治疗目的在于缓解急性期疼痛,促进皮损愈合以及预防带状疱疹后遗神经痛(PHN)的发生。

欧洲指南明确推荐以下人群首先应用抗病毒治疗:①50岁以上发生于任何部位的带状疱疹患者;②头部和/或颈部带状疱疹患者;③任何部位的带状疱疹患者并伴有下列症状:中重度ZAP、出血性或坏死性皮损、涉及1个以上的神经节段分布、异位水疱(指水痘-带状疱疹病毒通过血源性途径到达皮肤,引起神经节区域以外的部位出现水疱)、卫星状皮损或累及黏膜;④免疫功能低下患者;⑤合并其他皮肤相关疾病(如特应性皮炎)患者;⑥长期使用糖皮质激素的患者。

《带状疱疹中国专家共识》中未明确规定抗病毒药物应用指征,但50岁以下发生于躯干或四肢的带状疱疹患者,也应进行抗病毒治疗,同时应建议无禁忌证的带状疱疹患者均应尽早(48 ~ 72 h之内)接受足疗程抗病毒治疗。

目前被批准使用的系统抗病毒药物主要包括:①核苷类:包括阿昔洛韦、伐昔洛韦、泛昔洛韦;②核苷类似物:溴夫定;③非核苷类:膦甲酸钠。一般抗病毒疗程为7 d,如果抗病毒治疗7 d后,仍有新水疱出现,排除误诊或对抗病毒药物耐药后,可延长疗程至14 d。

严重的带状疱疹急性期疼痛是发生PHN的危险因素,应该高度重视并给予及时、充分的控制措施。针对带状疱疹急性期疼痛的复杂机制,发病初期应以治疗伤害感受性疼痛为主,随后需逐步加强神经病理性疼痛的治疗力度。

(1)非甾体类抗炎药(NSAID):适用于控制伤害感受性疼痛,但对于神经病理性疼痛的镇痛效果并不明显。故发病初期的患者,如无相关禁忌证(包括消化道溃疡、肝肾功能异常等)即可尽早使用NSAID,以减轻炎症引起的伤害感受性疼痛,皮损消退后需及时停药,以减少NSAID的潜在风险。

(2)离子通道阻滞剂:适用于控制神经病理性疼痛,包括钙离子通道阻滞剂和钠离子通道阻滞剂。前者代表药物有加巴喷丁和普瑞巴林,临床使用常需逐步加量;后者的代表药物有利多卡因,可以通过静脉注射、鞘内注射或者透皮吸收等多种途径给药,尤以透皮贴剂的形式最为方便,但使用时需避开水疱、糜烂及毛发部位。

(3)三环类抗抑郁药物:适用于控制神经病理性疼痛,包括多塞平、阿米替林等。该类药物均能对患者产生镇痛作用,而不需要考虑患者是否伴有焦虑抑郁状态。与离子通道阻滞剂联用可发挥协同作用。

(4)5羟色胺(5-HT)和去甲肾上腺素再摄取抑制剂:度洛西汀和文拉法辛是这类药物的代表,通过抑制突触间隙内5-HT和去甲肾上腺素的再摄取,进而提高突触间隙内二者的浓度,可抑制疼痛传导途径中下行通路,从而产生镇痛作用。

(5)阿片类药物:不推荐带状疱疹早期就使用阿片类药物,特别是强阿片类药物。当患者出现非阿片类镇痛药物无法控制的中重度疼痛时,可酌情考虑该类药物,但需特别关注其成瘾性。

糖皮质激素是否应该使用存在一定争议。临床实际应用中,带状疱疹急性期使用糖皮质激素可缩短急性期疼痛持续时间,并减少PHN发生,可能与其抗炎作用有关,但仍需开展更多高质量循证医学研究。

目前认为神经营养药物对缓解神经痛有一定作用,主要借鉴痛性糖尿病周围神经病变的治疗措施。但这类药物用于ZAP治疗也还缺乏国际公认,国内数据也多来自较低级别研究。常用的药物包括维生素B族(如维生素B1、维生素B12)、维生素C、谷维素、辅酶A等。

离子通道阻滞剂是PHN的主要治疗药物,规律足量使用后如镇痛效果不理想,可尝试加巴喷丁和普瑞巴林的相互转换,同时根据患者病情变化,可酌情考虑联用三环类抗抑郁药或者5-HT和去甲肾上腺素再摄取抑制剂。

经非阿片类药物治疗疼痛控制仍不理想者,可加用阿片类药物,如盐酸曲马多缓释片、丁丙诺啡透皮贴剂、盐酸羟考酮控释片、芬太尼透皮贴剂等。但对于以盐酸羟考酮控释片为代表的强阿片类药物,必须充分权衡疗效与潜在风险间的关系。

微创介入治疗对带状疱疹急性期疼痛和PHN均有控制作用,因此建议在ZAP全程管理体系中尽早引入微创介入治疗。对于急性、亚急性带状疱疹相关性三叉神经痛,可在明确诊断后采取半月神经节脉冲射频,带状疱疹发病4 ~ 8周内采用无创经皮脊髓电刺激可控制疼痛并预防PHN发生。微创介入治疗多属于有创治疗,实施前应取得患者或家属的知情同意。

包括局部神经阻滞、肋间神经阻滞、椎旁神经阻滞、选择性神经根阻滞、硬膜外腔阻滞、颅神经主干或者周围支阻滞。阻滞药物以局部麻醉药为主。

包括神经射频、鞘内药物输注系统和电刺激治疗系统。神经射频使用的穿刺方法和神经阻滞类似,但其产生的镇痛效果更为持久。鞘内药物输注系统是通过改变阿片类药物的给药途径,用较低剂量的药物产生较大的镇痛效果。电刺激治疗包括周围神经电刺激、脊髓电刺激、经皮电刺激等,机制则是通过不同渠道刺激,对参与传导疼痛信号的相关神经进行调控,进而减少疼痛信号的传递,并促进释放镇痛物质,以达到控制疼痛效果。

ZAP的物理治疗包括冲击波治疗、电疗、激光治疗(如He-Ne激光、半导体激光、直线偏振光等)、超声波治疗等。物理治疗作用于相应神经分布区域,通过减轻炎症反应、促进神经纤维修复、破坏痛觉通路神经等机制,达到缓解疼痛的目的。

包括内治与外治两方面,对抗病毒及止痛均有作用。内治法主要是从肝经郁热、脾虚湿蕴、气滞(虚)血瘀等方面辨证论治,口服中(成)药进行系统治疗。特色外治法强调"及早就近"的早期、局部治疗。艾灸、针刺(包括电针、火针、揿针)、刺络拔罐、穴位埋置、穴位注射、耳穴留针等可用于ZAP全程治疗。

心理因素可显著影响患者对疼痛的感知,故心理干预已经被公认是神经病理性疼痛治疗的重要环节。疼痛不明显的患者不需要进行心理干预,但对于伴有严重焦虑和恐惧者,需要重视并联用心理治疗,必要时可考虑行为调节,对缓解疼痛有一定的疗效。神经科医生可对患者进行量表检查,如日常生活能力量表(ADL)、汉密尔顿焦虑和抑郁测试量表、简易智力状态检查量表、MoCA痴呆评分量表等,以帮助判断是否需要精神科医生的干预。

综上,从ZAP全程管理角度出发,疼痛出现伊始就应开始规范化的疼痛控制,药物治疗是贯穿整个治疗过程的基础措施,但需关注药物长期使用的不良反应。微创介入治疗应尽早引入。中医中药和物理康复治疗在条件允许下应尽量联合使用。

本文来源中华皮肤科杂志, 节选自《带状疱疹相关性疼痛全程管理专家共识》

查看更多