查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

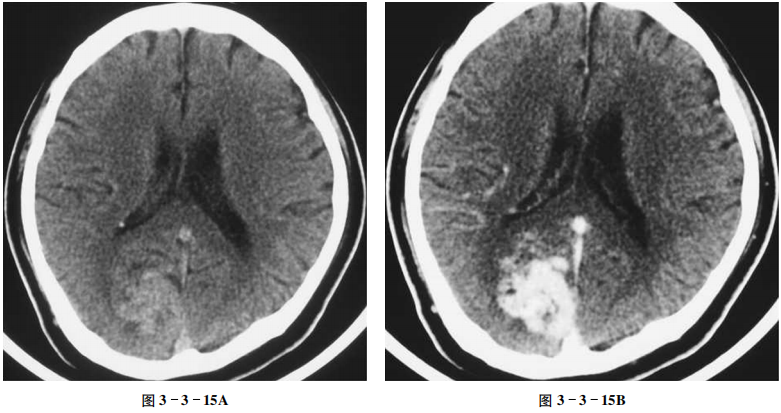

颅内动静脉畸形

【病史摘要】

男性,54岁。癫痫发作20余年,加重9个月。

【CT征象】

CT平扫示右顶枕叶近大脑镰旁团块状稍高密度影,大小约3.7 cm×3.1 cm,密度不均匀,边缘欠清晰(图3-3-15A);增强扫描病变呈血管团状明显强化,邻近上矢状窦、大脑大静脉同时明显强化;病变占位效应轻(图3-3-15B)。

【重要征象】

脑实质内混杂高密度,与血管同步同密度强化。

【CT拟诊】

①血管畸形,动静脉畸形可能性大。②脑膜瘤。③转移瘤。④室管膜瘤。

【病理诊断】

动静脉畸形。

【评述】

脑血管畸形是颅内血管的先天发育畸形,表现为颅内某一区域血管异常增多。一般可分为动静脉畸形(Arteriovenous malformation,AVM)、海绵状血管瘤、静脉发育异常和毛细血管扩张症四种,其中以AVM最为多见。AVM可发生于任何年龄,40岁以前多见。常见于大脑中动脉分布区的脑皮质。畸形血管呈团块状,其中为迂曲扩张的血管,管壁多有变性、钙化甚至骨化。周围脑组织由于长期缺血,可出现萎缩及胶质增生。临床表现主要为出血、癫痫和头痛。

CT表现

①颅内AVM在未破裂前CT征象较为典型,平扫示边界不清的局灶性低密度区、高密度区或等低混杂密度区,多呈团块状或片状影,也可呈点、线状影,可伴钙化,周围可有局灶性脑萎缩,无水肿及占位效应。②增强扫描见血管团强化,或迂曲扩张血管影。约1/4的AVM平扫无异常表现,只有增强扫描才显示出病灶。③合并颅内出血时,常以出血为主要改变。MRI及MRA在颅内AVM的诊断中明显优于CT,可显示病灶本身及周围脑组织情况,无需对比剂就能显示AVM全貌。

鉴别诊断

①室管膜瘤:脑实质室管膜瘤以额、顶叶好发,多位于侧脑室周围。幕上以实性肿块多见,密度不均匀,增强扫描明显不均匀强化。本例增强扫描病灶明显均匀强化,呈条带状,与室管膜瘤的常见表现不符。②转移瘤:多有原发病灶,常多发,平扫呈低密度、等密度,瘤周水肿及占位效应明显。③脑膜瘤:CT平扫多为高密度,边界锐利,肿瘤以宽基底靠近颅骨或硬脑膜,可有颅骨增厚、破坏或变薄;可见脑白质推压征、脑膜尾征;本例病变位于脑实质内,增强扫描肿块呈血管团状明显强化,邻近上矢状窦、大脑大静脉同时明显强化并增宽,可排除脑膜瘤。

硬脑膜动静脉瘘

【病史摘要】

女性,54岁。头痛1年。

【CT征象】

增强扫描示右顶部颅板下增粗、迂曲的血管影,上矢状窦旁见一明显强化囊袋影(图3-3-16A);CTA最大密度投影显示病变由颈外动脉供血,并可见皮层静脉引流,形成静脉瘤(图3-3-16B);DSA示迂曲的血管影及瘘口位置(图3-3-16C)。

【重要征象】

颅板下脑表面瘤样及蚯蚓状血管样强化,颈外动脉供血。

【CT拟诊】

①硬脑膜动静脉瘘。②动静脉畸形。③脑静脉瘤。④静脉窦血栓。

【病理诊断】

硬脑膜动静脉瘘。

【评述】

硬脑膜动静脉痿是发生在硬脑膜的动静脉分流,其主要供血动脉为脑膜动脉,血液分流入静脉窦。多见于成年人。发病部位与临床表现,①海绵窦区:结膜充血、水肿,视力降低,眼球运动受限。②颈静脉孔区:常见搏动性耳鸣,有些出现头痛、头晕、视力下降等。③岩骨尖区及大脑大静脉区:常表现肢体运动障碍、共济失调及后组颅神经麻痹症状。④上矢状窦区:常引起肢体活动障碍,严重者可出现意识障碍。

目前硬脑膜动静脉瘘常用的是Borden分型。I型:硬脑膜动脉供血,且前向引流入静脉窦,又分为2个亚型,Ia型,单支脑膜动脉供血的简单型硬膜动静脉瘘;Ib型,多支脑膜动脉供血的复杂型硬膜动静脉瘘。Ⅱ型:硬膜动脉供血,同时引流入前向的静脉窦和逆流引流至皮质静脉。Ⅲ型:硬膜动脉引流至皮质静脉。

CT表现

CT(CTA)表现取决于动静脉瘘的位置、形态及严重程度。CTA能够显示硬脑膜动静脉瘘中的充盈血管、扩张静脉或异常强化的血管。

鉴别诊断

①静脉窦血栓:静脉淤血改变,静脉窦可扩大,平扫管腔密度增高,增强扫描可见充盈缺损。②脑静脉瘤:多见于Galen静脉瘤,CT显示大脑大静脉、直窦及窦汇瘤样扩张,呈等高密度,密度均匀,其特定的发病部位与本例鉴别不难。③动静脉畸形(AVM):出现硬脑膜动脉供血同时脑实质缺乏明确病灶是硬脑膜动静脉瘘的标志性特征,可用于与AVM的鉴别。硬脑膜动静脉瘘虽可出现在硬脑膜的任何部位,但主要发生于横窦、矢状窦、海绵窦及上矢状窦。AVM主要发生于脑实质内,且其血供主要源自皮质(或软脑膜)动脉。

本文摘选自《CT读片指南》

活动页面累计签到4天获半年数字报

活动页面累计签到8天获1年数字报

活动页面累计签到15天同时阅读所有本书荐读章目者获实体书抽奖机会

[抽奖说明:本次活动抽奖名额根据书籍情况不同,本书抽奖限额2名,获奖者免费获赠《CT读片指南》实体书(附赠主编签名照)]

查看更多