查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

董锦沛 北京大学第一医院消化内科主治医师

博士 毕业于北京大学医学部

以第一作者发表SCI文章11篇

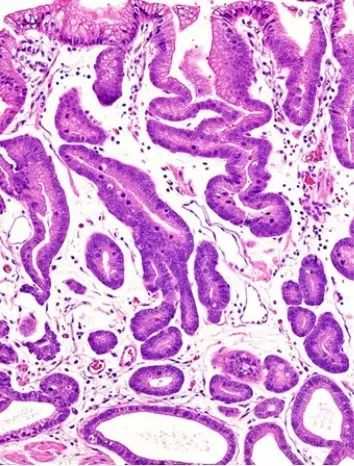

幽门螺杆菌感染后可以使胃黏膜逐步变化:非萎缩性胃炎—萎缩性胃炎—大肠样上皮化生—异型增生—肠型胃癌。但根除幽门螺杆菌后可能胃黏膜还有一些变化,我们也要注意。

1、根除幽门螺杆菌后的内镜下表现

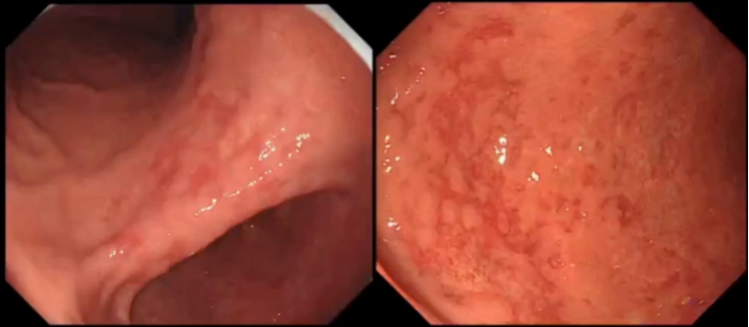

地图状发红是幽门螺杆菌除菌治疗后的特征性表现(图1)。地图状发红的形态和大小各不相同,但与幽门螺杆菌感染时所见的斑状发红相比,地图状发红多界线较清晰、稍稍凹陷,大小比见于胃上部的点状发红稍大。以胃窦为中心出现5-10mm的斑点状发红或稍大的地图状发红。发红有轻有重,表现多样。活检病理多可见肠上皮化生,考虑是由于除菌后胃内环境变化,导致肠上皮化生的区域更加明显。需要指出的是,地图状发红并非除菌后一定出现。

图1 根除幽门螺杆菌后可见胃内多处地图样发红。

2、根除幽门螺杆菌后胃癌的白光内镜下表现

严格来说,除菌后胃癌包括“除菌后发生的胃癌”和“除菌前发生的,而除菌后发现的胃癌”。很多研究显示,根除幽门螺杆菌后,胃的上皮性肿瘤的形态会发生变化,癌的领域变得不明确,呈现所谓“胃炎样”变化,在白光镜下变得不易识别,活检诊断和范围诊断有可能变得困难。

具体的内镜下表现包括:

1、平坦化改变:即隆起型癌变得低平,凹陷性癌变得平坦。

2、癌和周围黏膜的边界变得不清晰。

3、放大内镜下微结构异质性不足。

之所以出现这种内镜下的表现,从组织学特点分析,主要原因包括:

1、表层癌上皮和非癌上皮像马赛克一样混杂在一起的现象;

2、在黏膜深部存在的非腺管伸长到表层的现象;

3、非癌上皮完全覆盖癌表层。

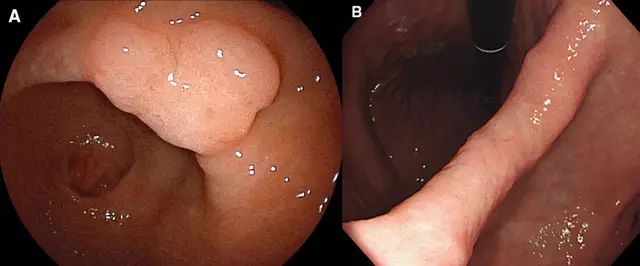

图2 A 贲门前壁呈颗粒样改变的腺瘤 (4 年前),后随访并行 HP 根除治疗;B 4 年后 病变边界变得难以确认,但行 ESD 治疗后确认为腺癌。

图3 A 高分化早期胃癌根除治疗前:胃角可见大小约 2.0 cm 黏膜隆起型;B 根除治疗后 7 个月复查胃镜,病灶变平,颜色变浅,中央可见发白区

3、根除幽门螺杆菌后胃癌的放大内镜下表现

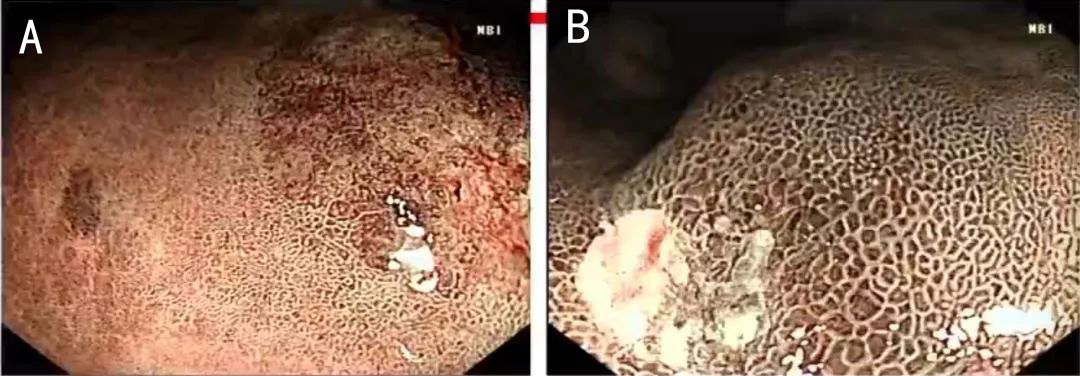

放大内镜联合窄带成像技术(magnifying endoscopy with narrow band imaging,ME-NBI)能增强对胃黏膜表面微血管及微腺管的结构观察,更好地检查出肿瘤表面上皮的变化。在ME-NBI下“胃炎样改变”,其特点包括:具有规整的乳头状或管状上皮分布并伴白区,有规则或模糊的微血管结构,与周围非肿瘤黏膜边界不清。这种表面成熟的胃炎样改变的组织学及微结构变化至少需要在幽门螺杆菌根除后6个月才能完全展现,且这种改变与组织学的萎缩程度相关,重度萎缩可减少胃炎样改变的发生。

图4 A 病变处微结构异质性明显。B 根除幽门螺杆菌后,病变处NBI放大内镜观察与周围组织相似,异型性降低。

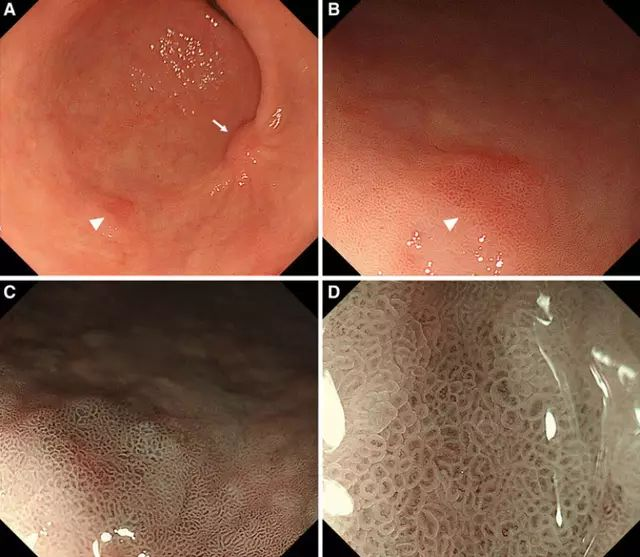

图5 A ESD 术后患者原手术瘢痕旁(长箭头)见一处黏膜发红(短箭头);B 白光镜下抵近观察;C、D ME+NBI 的低倍及高倍放大图像,观察到几近规则的乳头,微血管模糊,边界不清晰,呈现“胃炎”样外观

图6 病理结果为高分化管状腺癌,黏膜表面观察到低度细胞异型

(本文版权属于中国医学论坛报社,转载须授权)

1、幽门螺杆菌现症感染的内镜下表现有哪些?

幽门螺杆菌的感染状态的判断具有一定的经验性,黏膜的弥漫发红、点状发红;皱襞肿大;白色浑浊黏液;鸡皮样胃炎与幽门螺杆菌现症感染的相关性最强。

本次活动期间,积极参与互动的老师,将有机会获得惊喜礼物哦~

何胜铎:Hp感染的根除指征

查看更多