查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:天津医科大学第二医院 郑屹 刘彤

肺静脉起源的局灶电活动能够触发和/或驱动房颤,因此肺静脉电隔离是目前导管消融治疗房颤的基石。然而,部分患者存在非肺静脉来源的触发灶,包括左房后壁、上腔静脉、界嵴、卵圆窝、冠状窦、欧氏嵴、Marshall静脉及房室瓣环临近心房组织。未能在手术中识别出非肺静脉来源的触发灶可能会导致房颤术后复发。

传统上认为下腔静脉内不存在电活动,不会引起房颤。近期,复旦大学附属中山医院葛均波院士团队的聂振宁教授和上海市第一人民医院刘少稳教授团队的陈松文教授联合在JACC: Clinical Electrophysiology杂志上发表一篇临床研究,提出下腔静脉也可能成为房颤的触发或驱动灶,并探讨了下腔静脉来源房颤的发生率、心电图和心内电生理特点。

该研究共纳入661例首次接受导管消融治疗的阵发性房颤患者,在成功隔离肺静脉后,进一步寻找触发房颤的异位病灶,并通过三维电解剖标测和心内造影来确认异位病灶的起源部位,同时对异位P’波的心电图形态特点进行了分析。

该研究主要结果:

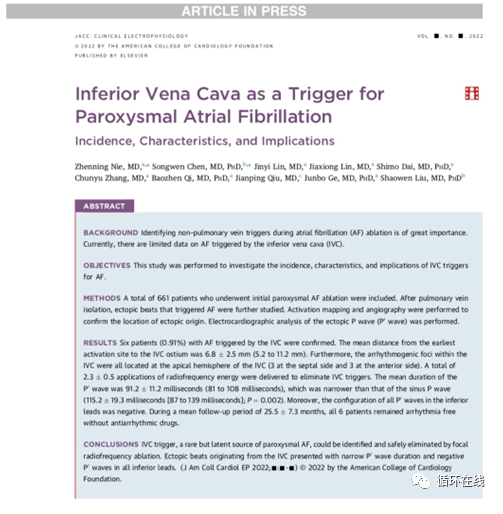

1、发生率:在肺静脉隔离后的30分钟观察期内,最终在6名受试者(0.91%)中观察到了下腔静脉来源的异位心搏触发和/或驱动阵发性房颤的现象(图1)。

图1 体表I、II、V1导联、冠状窦内标测导管(CSp→CSd)及置于下腔静脉内的环形标测导管(IVC1,2→IVC10,1)。(A)起源于下腔静脉内的短阵房颤(红色箭头)。(B)来自下腔静脉的异位兴奋灶触发并驱动房颤(红色箭头)。

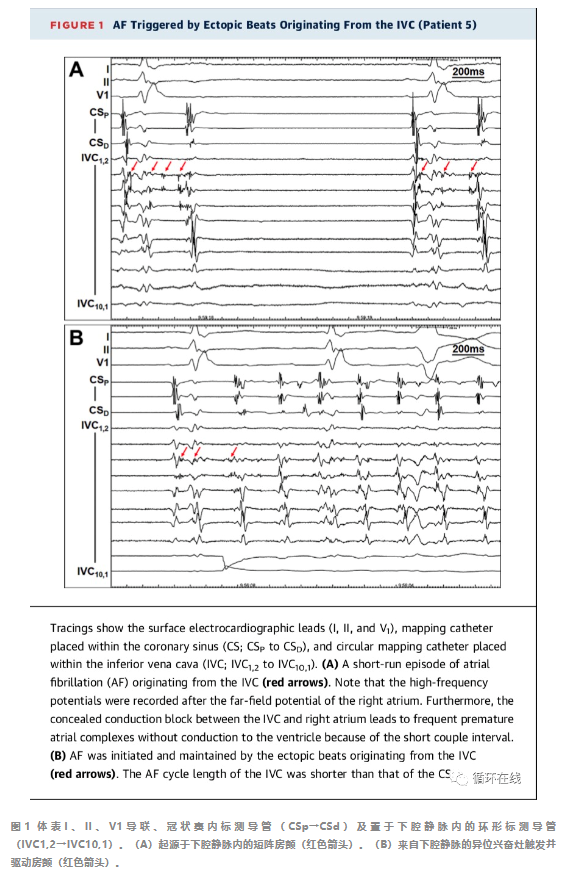

2、电生理特点及消融:下腔静脉电位为高频的复合电位(时程<50ms,振幅>0.05mV),在窦律下位于心房远场电位后,房性心律失常时出现电位反转,下腔静脉电位早于记录到的右房远场电位。

图2 体表I、II、V1导联、冠状窦内标测导管(CSp→CSd)、置于下腔静脉内的环形标测导管(IVC1,2→IVC10,1)及消融导管(ABL1,2,ABL3,4,ABLU)。(A)最早激动位点(MP)证实处于下腔静脉内(前侧壁),大头单极电位呈QS型。(B)消融导管置于下腔静脉内靶点处,单极电位呈QS型。(C)放电2次后下腔静脉本场电位消失。

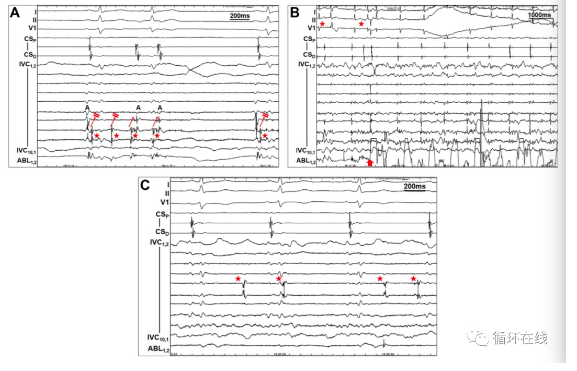

下腔静脉内触发和/或驱动灶向右房的传导表现出不等比传导及隐匿性传导阻滞的特点;此外,下腔静脉及右房间的缓慢传导表现为二者间的低振幅长程碎裂电位(图4)。

图4 体表I、II、V1导联、冠状窦内标测导管(CSp→CSd)、置于下腔静脉内的环形标测导管(IVC1,2→IVC10,1)及消融导管(ABL1,2)。(A)起源于下腔静脉内的房颤(红色星号),可见到向右房的隐匿性传导阻滞及反映二者间缓慢传导的碎裂长时程电位。(B)在下腔静脉及右房之间的最早突破点消融(红色箭头),房早消失(红色星号)。(C)局限于下腔静脉内的自发电活动(红色星号)。

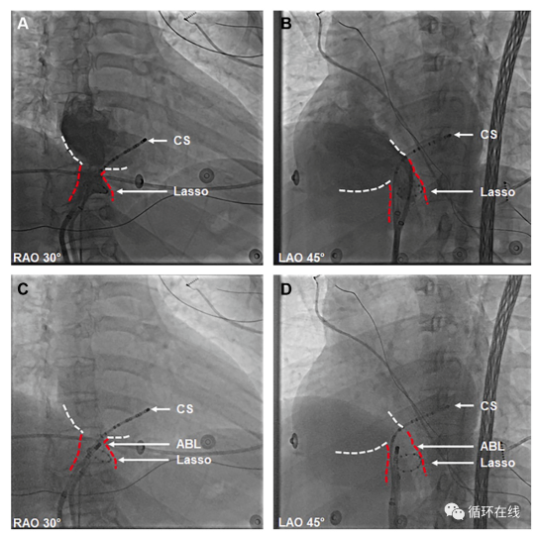

在6名存在下腔静脉触发灶的患者中,通过激动标测识别出触发灶的最早激动部位,该处距右房-下腔静脉交界的平均距离为6.8±2.5mm(5.2-11.2mm);下腔静脉肌袖(下腔静脉口至下腔静脉内可记录到近场电位最低处的最长直线距离)的平均长度为17.1±5.5mm(13.8-27.4mm)。此外,本研究中的下腔静脉内触发灶均偏向心尖侧(3例位于间隔侧,3例位于前侧)(图2、图3)。

图3(A、B)RAO 30°及LAO 45°下的下腔静脉及右房血管造影。(C、D)RAO 30°及LAO 45°下消融部位的X光影像图。

在5名患者中,最早激动部位的单极电图呈QS型,在此进行点消融,下腔静脉内电位消失;在1名患者中,由于最早激动部位较深,为避免消融后血管狭窄,选择在下腔静脉至右房的突破部位的碎裂电位处进行点消融,成功隔离下腔静脉,表现为下腔静脉自发电位传出阻滞。

3、下腔静脉来源的P’波心电图形态特点:平均P-P’间期为420.7±65.8ms(345-499ms),P’平均时程91.2±11.2ms(81-108ms),窄于正常窦性P波(115.2±19.3ms[87-139ms],P=0.002)。然而,由于P’R段长于PR段(93.8±22.9ms vs 46.2±11.9ms,P=0.012),P’R间期与PR间期相等(185.0±28.8ms vs 161.3±16.9ms,P=0.146)。形态上,P’波在下壁导联均为负向,提示出口位于心房间隔下部,在II、III、aVF导联P’波平均电压分别为-0.14±0.07mV、-0.18±0.008mV、- 0.14±0.07mV。P’波在其他导联的形态未呈现出一致性规律(图5)。

图5 红色星号标识为起源于下腔静脉的异位心搏

4、随访:平均随访25.5±7.3月,全部6名患者均无心律失常发作、无手术相关并发症及医源性下腔静脉狭窄。

该研究主要结论:下腔静脉是罕见却潜在的触发房颤的异位心搏来源。在下腔静脉局部消融能够安全且有效地消除触发灶。下腔静脉来源的异位心搏心电图特点为窄P’波,且在下壁导联均为负向。

来源:循环在线

查看更多