查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

患者突然左下腹痛、大便出血,入院后查出是结肠缺血,治疗很快好转。但是,明明是肠缺血,怎么还会肠出血?

身体出现哪些情况可能是肠缺血?

中老年人出现原因不明的腹痛,特别是突然的剧烈腹痛,有肠缺血可能;继而大便紧迫感、腹泻,排出的大便先正常颜色后转为出血,肠缺血的可能性就很大了,应及时去医院,明确或排除是不是肠缺血。然而,有些肠缺血早期症状不典型,早期又缺乏十分特异的检查方法,早期诊断有时很困难,需要密切观察和对症治疗,避免漏诊。少数病情凶险,发展成重症甚至会危及生命。

近年来肠缺血为什么越来越多?

随着人口老龄化,人与血管一起衰老,动脉硬化几乎是每个老年人的“生理”现象。近年来,冠心病、心肌梗死、脑血栓形成的小中风发病率不断攀升。人与血管一起衰老同样适用于胃肠道血管,老年人中肠道血管阻塞发生肠缺血的机会也越来越多,而且中年人也时有发生。据统计,肠缺血发病率5~45/10万,90%见于60岁以上中老年人,城市高于农村,占中老年人下消化道出血5%~10%。

了解一下各种形式的肠缺血

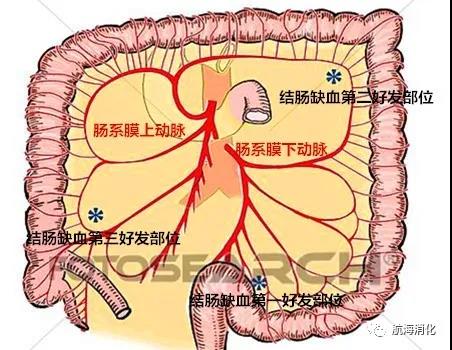

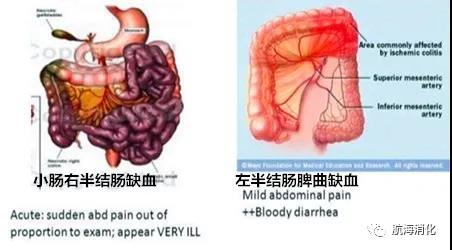

肠缺血有多种类型(详见下表),弄清何种类型对医生很重要。左半结肠缺血较常见,腹痛随后便血,来得快走得也快,多数会很快好转,而右半结肠缺血和小肠缺血相对少见,但来势凶猛,病情较重,危险性较大。

为什么肠缺血后会发生出血?

如果血管硬化变细、血管内血液的黏度增高,发生收缩痉挛、或血管受到压迫,就可能发生突然阻塞,导致肠管肌肉痉挛收缩,腹痛、排便紧迫感、腹泻等类似心绞痛的报警症状随之出现,缺血持续20分钟到1小时肠壁黏膜表面开始发生坏死、水肿,黏膜表面的血管破裂出血,出现暗红色便血。肠缺血后发生肠出血是因黏膜坏死性炎症而出血,故称缺血性肠炎。如得不到及时治疗,缺血持续8~16小时后可能梗死穿透整个肠壁发生穿孔,腹膜炎和休克随之发生。

怀疑肠缺血如何检查确诊?

当老年急性腹痛持续不缓解,尤其是症状与查体表现不符,即所谓症征不符,腹痛不支持常见的消化系统疾病(如肠梗阻、急性胆囊炎、急性胰腺炎、急性阑尾炎和消化道穿孔)时,应及时予以腹部CT、腹部B超、腹平片、血管造影等检查,尽早排除和确诊肠缺血的可能。

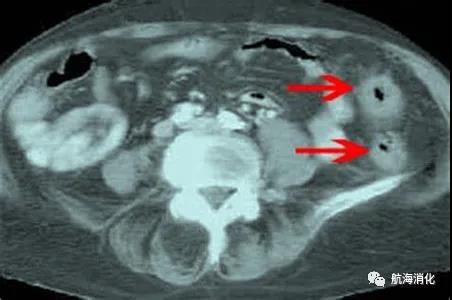

首选急诊腹部CT检查:如发现节段性肠管增厚、水肿、拇纹征,可初步诊断;不能及时做腹部CT的医院也可用B超替代,检查发现肠管壁增厚、气体线较薄、假肾样改变可初步诊断。可惜肠缺血早期CT不一定能显示有病变,复查CT很关键。一旦出现特征性变化可确诊肠缺血。

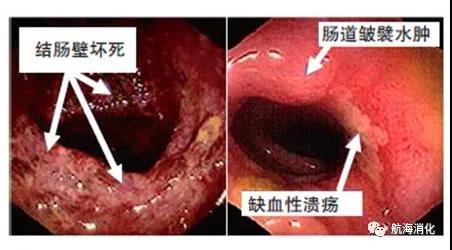

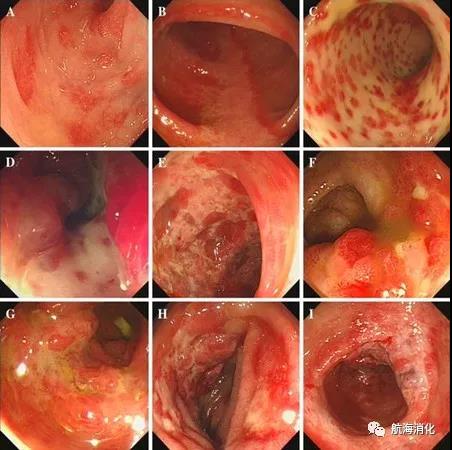

尽快急诊结肠镜检查:无特别禁忌证,建议出血后数日内尽快进行急诊肠镜检查。内镜可见动脉供血区的肠管节段性黏膜发红充血、水肿糜烂,纵行溃疡和出血性结节特征改变,进一步确诊的同时,还能排除肿瘤、炎症、息肉等其他结肠出血病变。急诊肠镜前可以不洗肠,仅能观察部分肠管或观察不清,可能需要择期重新洗肠后肠镜检查和复查。

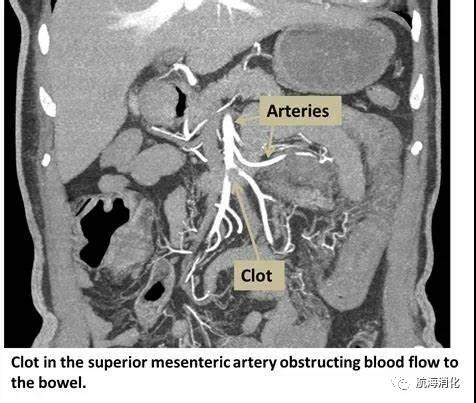

根据病情选择血管造影:对重症肠缺血、疑有小肠和右半结肠缺血的患者,应进行腹部CT血管造影或插管动脉血管造影,以确诊肠缺血的阻塞的部位和范围,后者还能行溶栓等介入治疗。左半结肠缺血患者可不做血管造影。

哪些人容易发生肠缺血?

60岁以上、有动脉血管硬化者容易发生肠缺血。高血压、糖尿病、高脂血症、高胆固醇血症、风湿病、血管炎等慢性疾病的患者更容易因动脉硬化,合并心衰、心律失常,服用利尿剂、缩血管药、血液透析、低蛋白血症等,使得血流速度减慢而形成血栓。另外,导致便秘的各种药物、腹腔各种炎症和肿瘤病变、腹腔各种手术后的腹腔粘连、肠梗阻、疝气等会使肠血管受压扭曲移位,也容易发生肠缺血。

中老年突然腹痛切莫大意,及时就医

尽管诊断技术和治疗方法在近年来取得不少进展,肠缺血早期诊断仍较困难,不典型患者的误诊率高达80%~95%。研究显示,年龄70岁以上的右半结肠和小肠缺血患者,治疗每延误24小时,生存概率下降20%,一旦病情恶化,需要手术治疗,无论是医疗效果、医疗风险和费用都是未知数,病死率高达10%~65%。

中老年人,特别是伴有高血压、冠心病、糖尿病、卒中、风湿病、腹部手术史等慢性疾病的病患者,突然出现不明原因腹痛和便血,有可能是肠缺血病;一旦出现腹痛,应立即暂停进食、暂停工作、平卧或俯卧、排大小便减压,如腹痛不能好转,应及时告知亲朋好友,及时就医,一时不能确诊,应在医务人员指导下密切观察,可能要反复做腹部CT、肠镜等相关检查。

作者:江苏苏北人民医院 朱海航

文章首发自航海消化公众号(朱海航医生个人公众号)

查看更多