查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

前言

腹痛便血等症状背后不一定是肠癌,也有可能是缺血性肠病(ischemia bowel disease,ICBD)。ICBD是由于各种原因导致的肠壁血流灌注减少而不能满足代谢需求所致的缺血性疾病,可分为急性肠系膜缺血(acute mesenteric ischemia,AMI)、慢性肠系膜缺血(chronic mesenteric ischemia,CMI)和缺血性结肠炎(ischemic colitis,IC)。患者通常表现为腹痛及便血等症状,又俗称为 “肠中风”。

急性肠系膜缺血(AMI)病因有:

肠系膜上动脉栓塞;

血栓形成;

患者往往有心脏疾病基础。

脱水、心排出量减少、血液高凝状态等均为肠系膜血管血栓形成的高危因素。

慢性肠系膜缺血(CMI) 病因有:

动脉粥样硬化;

血管炎;

肿瘤放疗后;

大动脉炎等。进一步可发展为肠缺血性坏死。

急性缺血性肠病

急性缺血性肠病一开始表现为突然发作的腹痛、腹泻、便血等,腹痛以持续性胀痛为主,位置不固定。随之出现肠麻痹坏死和腹膜刺激征,如肠鸣音减弱或消失、反跳痛、板状腹等。患者还可出现恶心呕吐、腹胀、便秘等非特异性消化道症状。

慢性缺血性肠病

慢性缺血性肠病则多见于中老年男性,大多表现为反复发作的饭后腹痛、进行性体重减轻和厌食,疼痛部位多与缺血肠段有关,性质多为钝痛、绞痛或痉挛性痛。

实验室检查

部分患者白细胞计数、乳酸脱氢酶、C 反应蛋白升高,血红蛋白下降,代谢性酸中毒。血浆D-二聚体升高虽为体内血栓形成的重要指标,但对缺血性肠病缺乏特异性。正常情况下外周血中检测不到肝型 - 脂肪酸结合蛋白(liver-type fatty acid binding protein, L-FABP),但在小肠缺血早期,血、尿中 L-FABP 增高,其诊断小肠缺血性损害的敏感度达 100%,对肠缺血性病变具有重要提示作用和鉴别诊断价值。

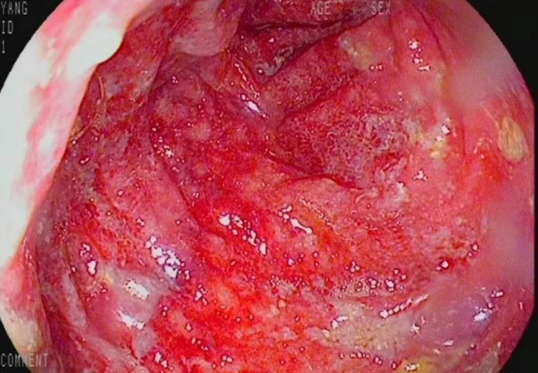

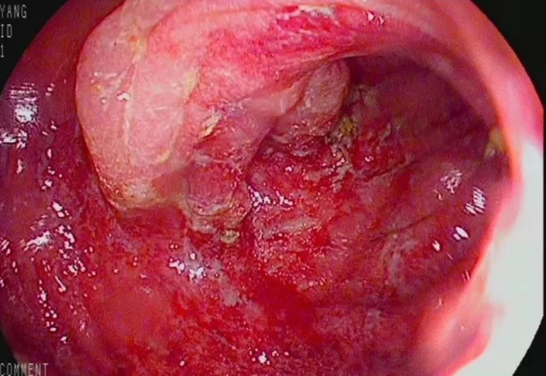

肠镜检查

缺血性肠病内镜下表现为黏膜充血水肿、黏膜下出血、血管网消失。出血结节是特征性表现,由黏膜下出血或水肿形成,表面光滑,质脆 易出血,多为一过性,可在数天内消失 。当缺血改善,患者症状消失快,病变恢复快,这“两快”特征是缺血性肠病与其他肠病鉴别的依据。电子结肠镜检查可清晰观察肠壁情况,提高确诊率。另外,胶囊 内镜也可检测小肠缺血性病变。

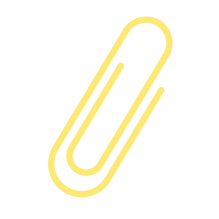

CT检查

CT是缺血性肠病的首选检查和诊断手段,与磁共振和超声比较,CT图像采集快速,最大限度减少肠管的运动伪影,提高扫描覆盖范围,且不受肠腔气体的干扰,不受金属植入物的限制。与数字减影血管造影(DSA)相比,CT 具有非侵入性、辐射剂量小等优势。CT 图像根据直接、间接征象判断肠管血流状态,确定有无缺血性肠病的发生。

DSA检查

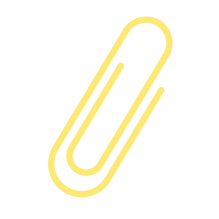

DSA为肠系膜血管疾病检查和诊断的“金标准”,能明确检出肠系膜血管病变的范围、 位置、累及程度并且做出相应的处理。慢性系膜缺血的诊断和治疗依靠 DSA 完成。DSA 因其有创、存在操作风险、电离辐射、价格昂贵,不宜作为常规首选检查。但是,DSA对AMI 诊断具有较高的敏感性和特异性,有助于确诊AMI并区分阻塞和非阻塞型,更为重要的是可在诊断的同时应用扩血管药物或溶栓药物,还可放置血管内支架进行治疗,是目前唯一可以同时实施诊断和治疗的方法。

对于由缺血性肠病引起的肠功能紊乱的治疗,应以治疗原发疾病为主。

如积极纠正休克,禁食、静脉高营养,使肠道充分休息,并给予广谱抗生素。心功能正常时则尽可能撤去造成肠系膜血管收缩的药物如洋地黄和血管升压素。严重的肠功能紊乱不仅不利于缺血病变的恢复,而且可以加重缺血,甚至引起水电解质紊乱、蛋白缺失性结肠病、结肠穿孔等并发症。

因此,应予以积极对症治疗,如结肠胀气者给予肠管排气减压和经鼻饲管抽气减压;恶心、呕吐者给予止吐药物和胃肠动力药物;腹泻者给予肠道黏膜保护剂如思密达、碱式碳酸铋剂。解痉剂如阿托品、山莨菪碱等和阿片类制剂如地芬诺酯、洛哌丁胺等可以减少肠蠕动,使盐和水由于增加了与肠道接触时间而增加重吸收,从而减少大便次数和缓解腹部疼痛,但由于些药物有诱发肠麻痹和肠穿孔的可能,故在实际工作中应慎重选择。

糖皮质激素对缺血性病变恢复无帮助,且有促发肠穿孔的可能,故不提倡使用。大部分非坏疽性患者经过上述治疗在1周内可以得到改善,如仍继续腹泻、出血或有明显梗阻症状,一般即需外科手术。

参考文献

文字 | 赖三川

审核 | 王彩花

来源 | 浙医二院消化内科官方公众号

查看更多