查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

跌倒是指突发、不自主、非故意的体位改变,倒在地上或更低的平面上。WHO报告显示年龄在64岁以上的社区老年人每年跌倒发生率为28%~35%,年龄70岁或以上的为32%~42%,而居住在养老院的老年人跌倒发生率则更高。我国的慢性病及其危险因素监测调查显示本国≥60岁居民6个月内跌倒发生率为8%,亦处在较高水平。

跌倒可对老年人带来一系列不容忽视的伤害。2015年全国疾病监测系统死因监测结果显示,我国≥65岁老年人跌倒死亡率为58.03/10万,占该年龄人群全部伤害致死原因的34.83%,是老年人首位伤害死因。跌倒所致外伤是老年人外伤的重要原因,易导致软组织损伤、关节脱位、骨折和颅脑损伤。而其最严重的损伤是髋部骨折,侧身跌倒可增加髋部骨折风险3~5倍,若跌倒影响至近端股骨大粗隆,则髋部骨折风险可增加30倍。同时,跌倒对老年人心理影响持续时间长、危害大,而害怕再次跌倒的心理可显著降低老年人的活动能力、灵活性以及独立性。

造成老年人跌倒的因素较多,其中药物是引起其跌倒的重要可调节因素,药物的种类、剂量、多种药物联用均可使其跌倒风险增加。加强易致跌倒药物管理以及采取积极措施预防跌倒事件发生,对降低跌倒发生率、减少伤害严重度有着极其重要的意义。

一、药物相关性跌倒原因分析

老年人跌倒是多因素交互的结果,药物可引起其意识、精神、视觉、步态、平衡等方面出现异常而导致跌倒。可能引起跌倒的药物主要包括作用于中枢神经系统药物、心血管类药物、降糖药等。另外,多重用药也是引起跌倒的重要原因。

1.作用于中枢神经系统药物

1.1 抗精神病药物

抗精神病药物包括典型抗精神病药物和非典型抗精神病药物。典型抗精神病药物指主要作用于中枢D2受体的抗精神病药物,包括:吩噻嗪类(如氯丙嗪、异丙嗪、奋乃静),硫杂蒽类(如氟哌噻吨),丁酰苯类(氟哌啶醇),苯甲酰胺类(如舒必利)。非典型抗精神病药如氯氮平、奥氮平、利培酮等。

典型抗精神病药物除了阻断脑内多巴胺D2受体,对α1、α2肾上腺素受体、毒蕈碱M受体、组胺H受体等均有阻断作用,可产生锥体外系反应、迟发型运动障碍、抗胆碱作用与认知障碍、直立性低血压和镇静等不良反应,因而增加跌倒风险。非典型性抗精神病药物对5-HT受体有较高的阻断作用,作用于中脑边缘系统,引发锥体外系反应比率较小。此类药物与可致跌倒不良反应的相关性见表1。

1.2 抗抑郁药物

抗抑郁药主要包括:选择性5-HT再摄取抑制剂(SSRI),如氟西汀、舍曲林、帕罗西汀、西酚普兰和氟伏沙明;选择性5-HT和去甲肾上腺素再摄取抑制剂(SNRI),如文法拉辛、度洛西汀和米那普仑;去甲肾上腺素和特异性5-HT能抗抑郁药(NaSSA),如米氮平;去甲肾上腺素多巴胺再摄取抑制剂(NDRI),如安非他酮;三环类(TCA)和四环类抗抑郁药,如阿米替林、多塞平;单胺氧化酶抑制剂(MAOI),如吗氯贝胺,但临床上现已很少用。

一项连续7年的随访研究结果表明,服用抗抑郁药物患者出现反复跌倒的概率高于未服用者的48%。抗抑郁药物导致跌倒风险增加的原因与该类药物的不良反应相关,主要包括锥体外系反应、运动不能、直立性低血压、镇静及抗胆碱作等。与TCA类药物相比,SSRI类药物抗胆碱能副作用较少,因此致跌倒风险可能较小。然而研究发现长期(大于6个月)使用SSRI类药物后,骨折发生风险(OR值)可显著增加,这可能与该类药物致骨质疏松不良反应有关。此类药物与可致跌倒不良反应相关性见表2。

1.3 抗癫痫药物

目前常用的抗癫痫药物主要包括乙内酰脲类如苯妥英钠;亚芪胺类如卡马西平;巴比妥类如苯巴比妥;琥珀酰亚胺类如乙琥胺;侧链脂肪酸类如丙戊酸;苯二氮䓬类;以及新型抗癫痫药如托吡酯、拉莫三嗪左乙拉西坦等。

癫痫本身可导致跌倒风险增加,但大多数癫痫患者跌倒并非因发作所致,约2/3是在未发作时发生,仅1/3直接由发作导致。抗癫痫药物本身亦会增加跌倒风险,引起跌倒的原因主要是该类药物的副作用所致,包括思维混乱、视物模糊、笨拙或步态不稳、眩晕、嗜睡、协调障碍、困倦、共济失调和震颤等不良反应。另外抗癫痫治疗通常需要患者长期服用药物,而研究发现在长期服用抗癫痫药物人群中,50%以上的患者伴有临床或亚临床的骨质疾患,因此该类患者由于骨质丢失而导致易跌倒和骨折危险性增加的情况亦需关注。

1.4 镇静催眠药

临床常用的镇静催眠药有苯二氮䓬类药物(BZD)和非苯二氮䓬类药物(non-BZD)。BZD主要包括艾司唑仑、地西泮、阿普唑仑等,为非选择性激动抑制性γ-氨基丁酸受体(GABAa),可产生镇静、催眠、抗焦虑、抗惊厥(抗癫痫)及肌肉松弛等作用。NBZD包括右佐匹克隆、佐匹克隆、唑吡坦、扎来普隆,为选择性激动GABAa受体,具有镇静催眠作用,但肌肉松弛作用较BZD弱,日间镇静和其他不良反应较少。

在与药物相关的跌倒事件中,镇静催眠药的影响最为明显。易造成跌倒的原因主要为嗜睡、晕眩、精神错乱、认知受损、运动失调及延缓反应时间。有研究结果显示,在开始服用苯二氮䓬类药物后的两周内跌倒风险最高。

1.5 其他

拟多巴胺药主要包括复方左旋多巴,如苄丝肼左旋多巴、卡比多巴左旋多巴和多巴胺受体(DR)激动剂,如吡贝地尔、普拉克索。使用这类药物时易发生直立性低血压,跌倒风险增加。

阿片类镇痛药,如吗啡、芬太尼、哌替啶,具有降低警觉或抑制中枢神经系统,直立性低血压,肌肉松弛等作用,老年人使用时易导致跌倒。

2.作用于心血管系统的药物

易造成跌倒的心血管药物主要是降压药物,导致跌倒的主要原因为低血压、直立性低血压、减少脑部血流灌注、肌肉无力、晕眩等,尤其是在开始给药或者调整剂量时。一项纳入了9000多例医疗保险受益人(平均年龄81岁)的研究分析显示,使用降压药物可导致患者在未来15天内发生严重跌倒的概率增加36%。但使用降压药物与15~90天之间的跌倒事件并无显著相关性,在1~14天内加用其他类药物或增加药物剂量亦会增加跌倒风险。

利尿药可导致患者多尿,而脱水则可引起患者血压变化。老年人在服用利尿剂后易出现血容量不足、直立性低血压或血压下降等现象;长期服用后则易发生低钾,导致患者感觉乏力、倦怠。

Ia类抗心律失常药物包括丙吡胺、奎尼丁和普鲁卡因胺,可通过抗胆碱能特性或通过QT间期延长等机理诱发室性心动过速等不良反应发生,从而增加跌倒风险。

地高辛可通过引起突发心律失常、头晕、精神障碍等不良反应增加跌倒风险。老年人对该药物的耐受性较低,应注意减少使用剂量。2015年Beers标准提出老年人地高辛日剂量不得超过0.125mg。

3.降糖药物

降糖药物可分为胰岛素/胰岛素类似物和口服降糖药,在使用过量或进食不佳,可导致患者发生低血糖,从而出现头晕、共济失调、昏迷、震颤等致跌倒因素的发生。在整个用药期间,需关注患者跌倒风险的评估以及预防。

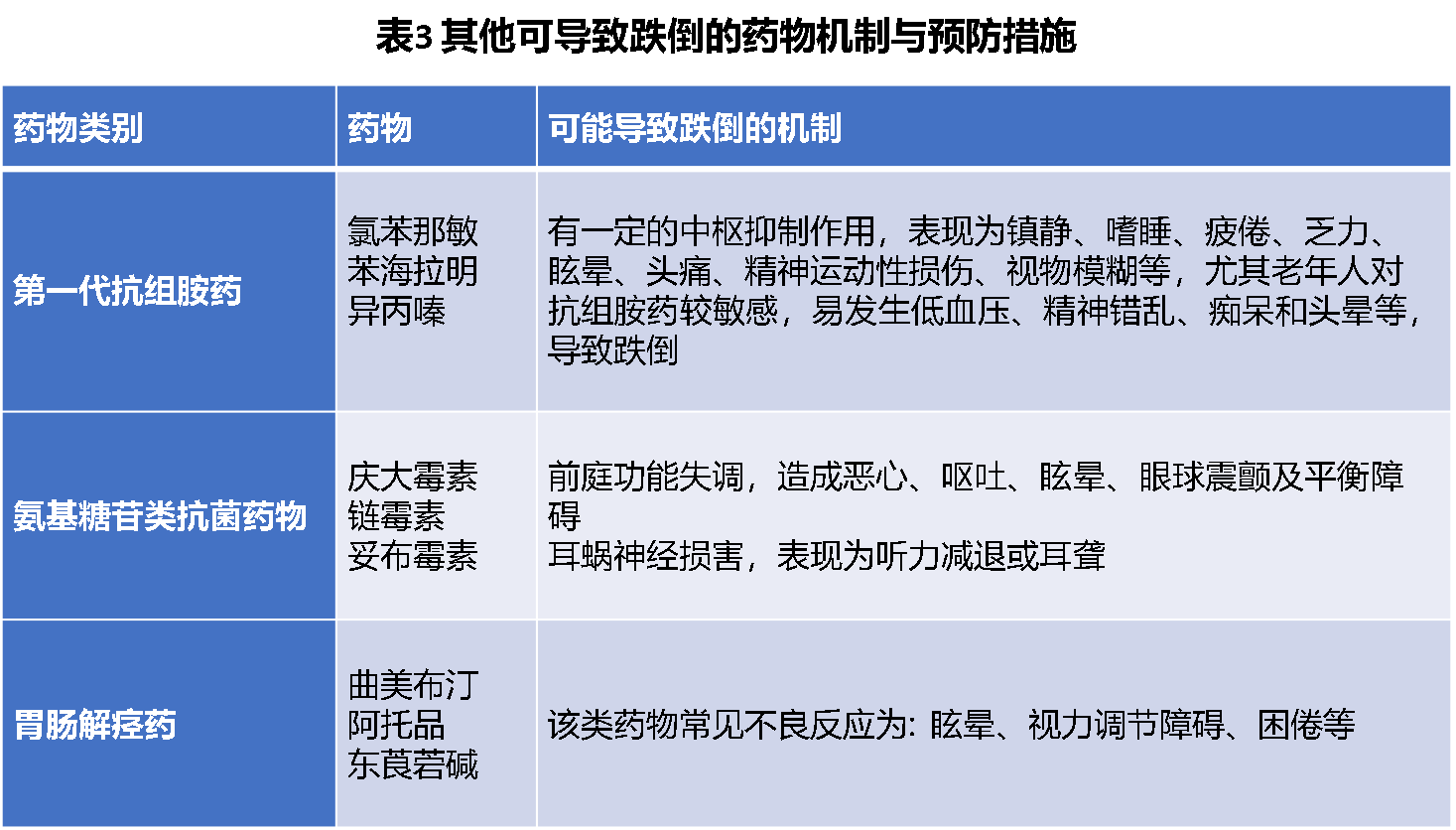

4.其他可引起药物相关性跌倒的药物

其他可引起跌倒的药物及其致跌倒机制见表3。

5.联用药物数量

多重用药(polypharmacy)通常被定义为使用四种或四种以上的药物,是老年人跌倒的重要危险因素。

一项横向研究纳入了6928例年龄55岁或以上的个体,其中72%的参与者至少使用一种药物,20.3%的参与者服用四种或以上的药物。研究表明跌倒风险随着使用药物数量的增加而增加。Weiner等发现社区中服用一种精神类药物的老年人跌倒风险是未服用组的1.5倍,而服用2种以上的跌倒风险是未服用组的2.4倍。

本文节选自《老年人药物相关性跌倒预防管理专家共识》

查看更多