查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:首都医科大学附属北京天坛医院 杨中华

26岁,女性。

腹壁成形术和抽脂术3天后出现呼吸衰竭和精神状态改变。

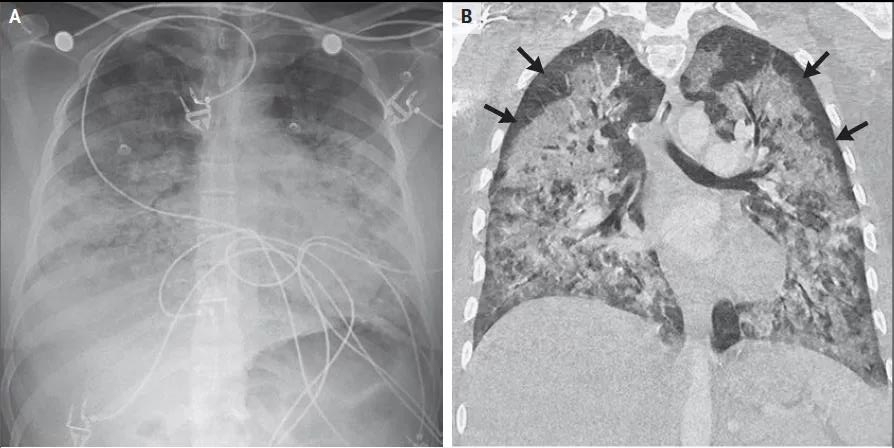

正位胸片(图A)显示两肺弥漫性融合性透过度下降,肺尖相对稀疏。胸部冠状位CT图像(图B)显示弥漫性混合毛玻璃影和实变性影,累及所有肺叶,肺尖和胸膜下周围肺组织相对稀疏(箭头):

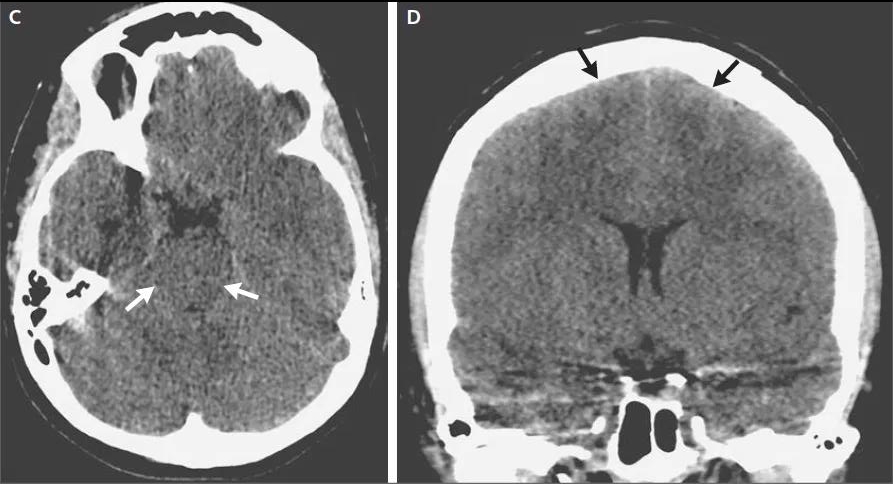

头部的轴位CT图像(图C)显示轻度弥漫性脑水肿,脑沟和基底池消失(箭头所示)。头部冠状位重建CT图像(图D)显示皮层的脑脊液间隙消失(箭头),灰质-白质分界保留:

头部MRI检查。DWI(图A)显示苍白球内信号增强病灶(箭头)。相应ADC图像(图B)低密度(箭头),这一发现证实了苍白球中存在弥散抑制。SWI(图C和D)显示整个大脑白质(图C,箭头)和胼胝体(图D,箭头)弥漫性微出血灶(信号丢失):

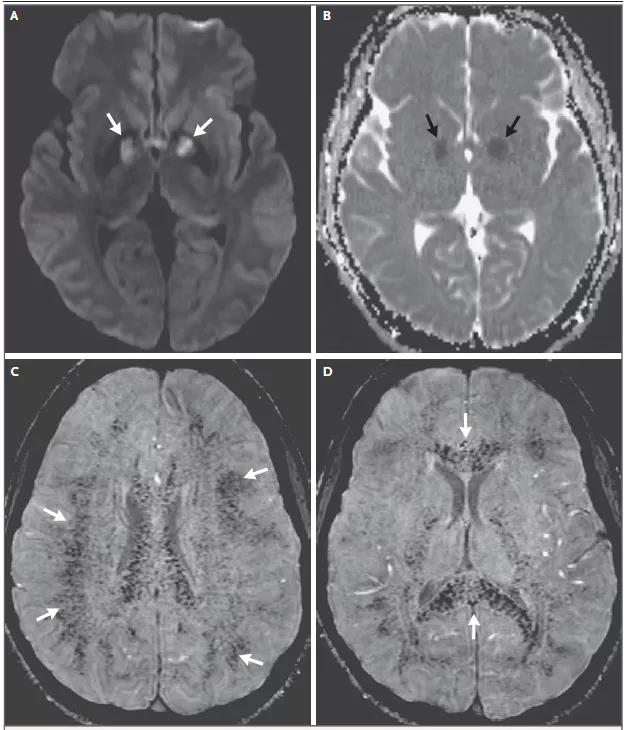

支气管镜检查。图A显示了气道内和气道壁上的血性分泌物,在隆凸水平上通过抽吸很容易清除。图B所示为中间支气管(bronchus intermedius),右中叶(黄色星号)和右下叶(白色星号)开口,有薄的血性分泌物,代表整个气道的发现。亚段气道水平无黏膜异常、病变或梗阻。在右上肺叶前段连续给予30ml 生理盐水进行支气管肺泡灌洗。图C显示越来越多的红色流出物,这一发现与弥漫性肺泡出血一致:

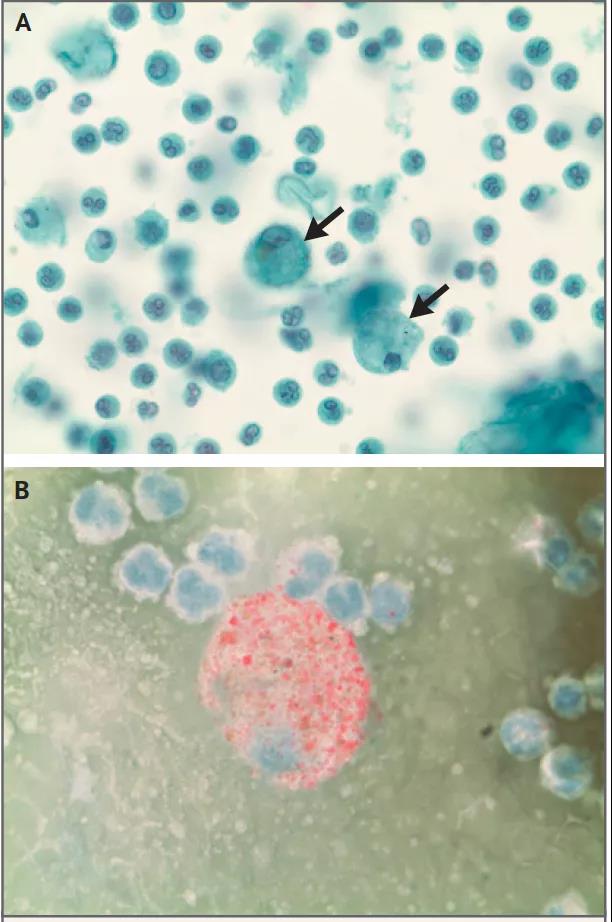

SurePath制备的支气管肺泡灌洗标本(图A)显示,大量急性炎症表现,散在的肺泡巨噬细胞并可见细胞质空泡(箭头)。油红O染色示例(图B),光学显微镜下可见的脂质巨噬细胞呈红色:

最终诊断为脂肪栓塞综合征。

脂肪栓塞综合征通常见于创伤性损伤后,一般是腿部长骨骨折。脂肪栓塞综合征的非骨科原因极为罕见,包括胰腺炎、镰状细胞病、酒精性肝病、骨髓采集或移植、抽脂术等。吸脂术是一种越来越常见的整容手术,吸脂术期间小血管破裂可能使脂质微碎片到达静脉循环,在某些情况下到达动脉循环,导致终末器官损伤。据报道,抽脂术后脂肪栓塞可导致冠状动脉闭塞。典型的三联征为低氧血症、神经系统异常和瘀点。肺部症状可能从呼吸困难和呼吸急促发展为呼吸衰竭。神经系统表现包括局灶性缺损、精神错乱、嗜睡和最终昏迷。血液学检查结果包括瘀点、血小板减少、贫血和弥散性血管内凝血。暴发性脂肪栓塞综合征患者可能出现右心室或双心室衰竭、急性呼吸窘迫综合征或休克,或疾病可能导致死亡。

胸片可能显示正常或小叶间隔增厚,斑片状磨玻璃或结节状阴影,或弥漫性双侧浸润,符合急性呼吸窘迫综合征。头部MRI DWI 可显示弥漫性点状高信号病变(称为星空模式)。在支气管肺泡灌洗样本中,如果超过30%的肺泡细胞可见脂肪染色,则强烈支持脂肪栓塞综合征的临床诊断。Gurd标准是目前引用最多的脂肪栓塞综合征的诊断标准。主要标准包括瘀点疹、呼吸道症状伴影像学异常以及与创伤或其他疾病无关的中枢神经系统症状。次要标准包括心动过速、发热、视网膜改变(脂肪或瘀点)、肾脏异常(少尿、无尿或脂尿)、急性血小板减少症、急性贫血、血沉增加和痰中脂肪球。通常,脂肪栓塞综合征的诊断需要一个主要标准和至少四个次要标准。

来源:脑血管病及重症文献导读

查看更多