查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

2024年10月18日至19日,"PORTRAITS-your Breath, your Rhythm"学术会议成功举办,汇聚海内外呼吸系统领域专家,通过线上线下结合模式,围绕学科前沿进展展开深度研讨。借此盛会,本期特邀南京鼓楼医院刘寅教授及遂宁市中心医院朱涛教授,结合会议亮点,系统解析技术革新与理论突破如何影响慢性呼吸系统疾病的临床实践与未来发展。现整理访谈精粹如下,以飨读者。

专家简介

(顺序按专家姓氏拼音排列)

刘寅 教授

南京鼓楼医院

呼吸与危重症医学科 副主任医师

美国约翰霍普金斯大学医学院访问学者

获约翰霍普金斯大学医学院Osler住院医师规范化培训师资培训证书

中国医学模拟教学联盟气道管理专业委员会委员

荣获全国住院医师规范化培训优秀带教老师

医师报中青年呼吸精英(优秀带教)奖

南京医科大学“赵息保青年教师奖教金”

主要研究方向:间质性肺病、肺部感染,主持教学课题1项,第一作者发表SCI及国家核心期刊论文20余篇,其中教学SCI论文 1篇,开发教具获实用新型专利1项

朱涛 教授

遂宁市中心医院

医学博士 美国加州大学博士后 四川大学华西医院博士后

硕士研究生导师 主任医师

呼吸与危重症医学科主任 学科带头人

天府峨眉计划创新领军人才

第十四批四川省学术和技术带头人后备人选

四川省医师协会罕见病专业委员会常务委员

四川省康复医学会呼吸危重症专委会常委

西部间质性肺疾病专业委员会常务委员

中国医学装备协会呼吸病学装备专业委员会委员

中国康复医学会呼吸康复专业委员会会员 美国胸科协会(ATS) 欧洲呼吸学会(ERS)会员 四川医学会会员

主要从事支气管哮喘、慢性阻塞性肺疾病、间质性肺疾病及肺部感染的基础与临床研究

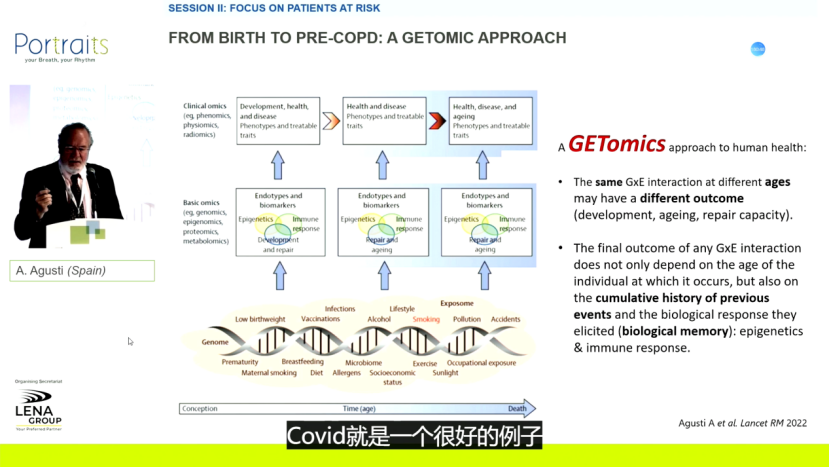

近期,GETOMIC理论的提出,解释了从出生到慢性阻塞性肺疾病前期的演进(pre-COPD),为慢性呼吸系统疾病的精准化防治提供了更多的参考。简单来说,GETOMIC理论认为,pre-COPD/COPD的发生发展是基因(G)、环境暴露(E)和时间(T)三因素相互作用的结果(图1)。

GETOMIC理念体现了疾病的一级预防与精准医学的结合。在生活方面,戒烟是预防COPD的关键这一观点已成共识;重视和减少生物燃料的暴露,也是预防COPD的重要一环;多组学技术也将在未来的精准治疗和预防中发挥重要作用。此外,通过搭建数据库及预测模型,能够更准确地预测患病风险并制定个性化治疗方案。未来还需强调通过定期体检和高危人群筛查,尤其是重视肺功能的检测,更早发现疾病潜在风险,并采取有效的预防性干预措施。

除“GETOMIC理论”外,近年来,“可治疗特征”理念在慢性呼吸系统疾病治疗中的应用也受到广泛关注,值得注意的是,其对于尚未患病、但存在发病风险的人群,也同样具有很大的用武之地。例如,通过基因检测和生活方式评估,即使症状未显现,也能识别特定的“可治疗特征”,采取早期预防,如改善生活习惯、定期检测肺功能监测风险等,以降低总体发病风险。

除了关注肺部本身的特征,我们还应结合肺外其他系统、行为和生活方式等,综合识别患者的“可治疗特征”,并进行早期个体化干预,使患者从中获益。

本次PORTRAITS 2024会议上,除了关注呼吸慢病的预防外,还聚焦于疾病的治疗领域,并特别就“可治疗特征”的进展展开讨论。“可治疗特征”需满足三个关键条件:(1)与临床实践联系紧密;(2)具有可识别和可操作性;(3)具有可治疗性。随着“可治疗特征”理念的出现,慢性阻塞性肺疾病(COPD)作为一种常见的慢性呼吸系统疾病,正逐步从“one treatment for all”的治疗模式转向注重临床表型的管理模式,体现了以患者为中心的精准管理理念。

基于当前COPD精准管理的前沿进展,疾病的评估与治疗是主要的关注焦点。在疾病评估维度上,除了当前COPD标准管理的五个重要环节,即肺功能、前一年急性加重史、症状评分、血EOS水平及共病管理之外,黏液栓指数或可增加为COPD常规评估的环节之一,帮助我们从更多维度精准管理COPD。但其操作性仍需进一步完善,有待制定全球范围内的统一标准。

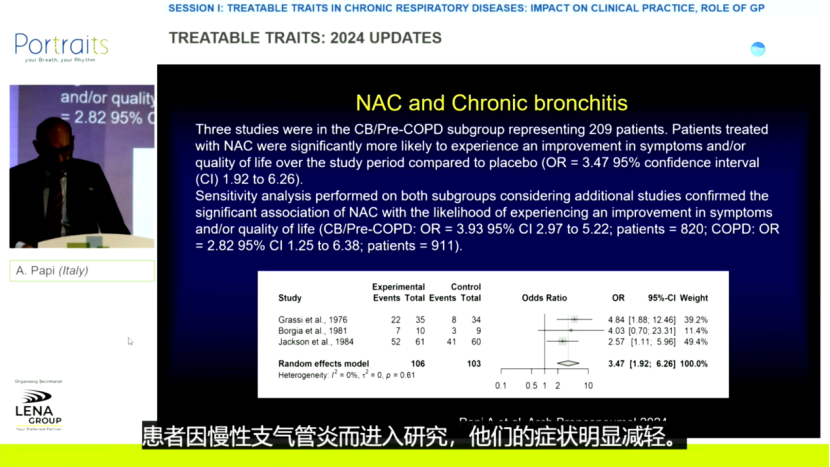

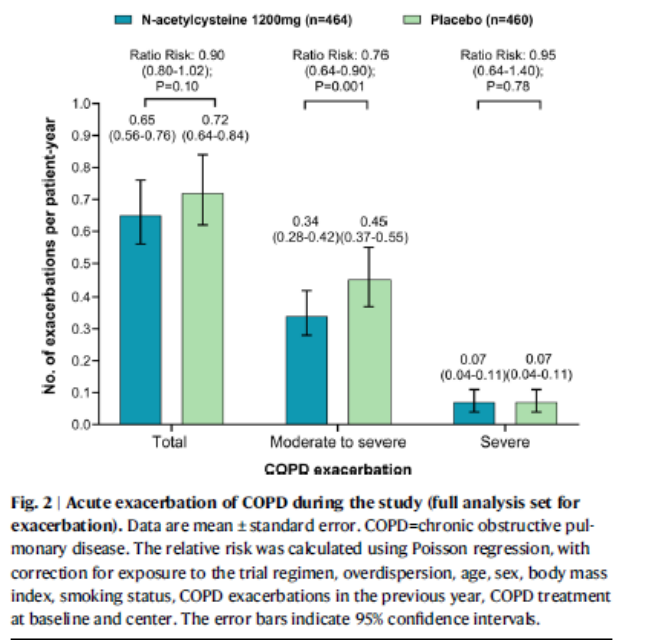

在疾病治疗维度上,越来越多的证据支持黏液过度分泌是COPD的重要“可治疗特征”,例如,慢性支气管炎(CB)表型常伴随较重的临床症状和较高的急性加重风险。针对这一群体,可以通过加强祛痰治疗,抑制黏液的过度分泌来改善病情(图2)。最近,广州医科大学附属第一医院冉丕鑫教授团队的一项研究表明,乙酰半胱氨酸(NAC)的长期使用能够有效减少轻中度COPD患者的中重度急性加重发生风险(图3)[1]。

此外,为提高COPD的精准化治疗水平,同时更好地贯彻“可治疗特征”理念,在临床实践中,可开设呼吸慢病门诊,建立患者数据库,全面掌握患者病史及用药情况,以制定更精准的个性化治疗方案。医生还应帮助患者建立随访意识,从而提升长期治疗的依从性。最后,COPD常与多种疾病共存,电子技术和互联网平台的发展也极大地提高了多学科管理的可行性。

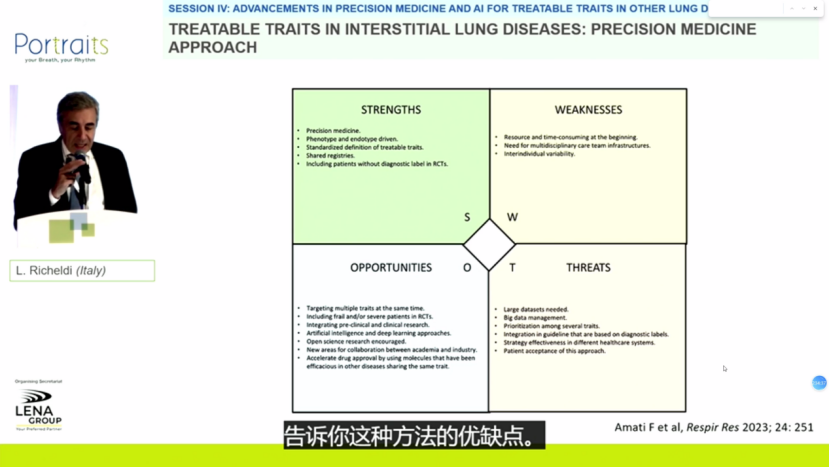

除了慢阻肺,Richeldi教授还采用SWOT分析探讨“可治疗特征”在肺间质疾病的应用,指出其具有精准性、由疾病内型和表型共同驱动、定义标准且明确的优势(图4)。

间质性肺疾病是异质性较强的慢性呼吸系统疾病,涵盖了200余种疾病范畴,仅依靠临床症状和传统分类“一刀切”治疗往往效果不佳。对间质性肺疾病进行精准分类,寻找“可治疗特征”的研究思路非常前沿且具有潜力。

首先,这一思路契合精准医学的发展趋势,精准分类可助力疾病风险的早期识别与干预。其次,这为临床研究提供启发,不再笼统地选取具有典型症状的患者入组,依据更精准的“可治疗特征”的入组标准能够避免人群异质性的干扰,加速治疗靶点发现和新药研发。最后,由于间质性肺病的异质性和复杂性,提高诊断和治疗的精准度需要呼吸科、影像科、病理科、遗传学和分子学科等多学科协作和参与。

“可治疗特征”理念与GETOMIC理论是呼吸慢病防治中的创新理念,前者推动疾病精准分型管理,后者整合基因、环境与时间因素提供早期干预新路径。相信随着精准医疗的进一步探索与应用,定能助力疾病防治向精准化、个体化方向深化。

本文由刘寅教授、朱涛教授审核

参考文献:

1. Zhou, Y., Wu, F., Shi, Z. et al. Effect of high-dose N-acetylcysteine on exacerbations and lung function in patients with mild-to-moderate COPD: a double-blind, parallel group, multicentre randomised clinical trial. Nat Commun 15, 8468 (2024).

查看更多