查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:浙江省人民医院 吕平 周颖

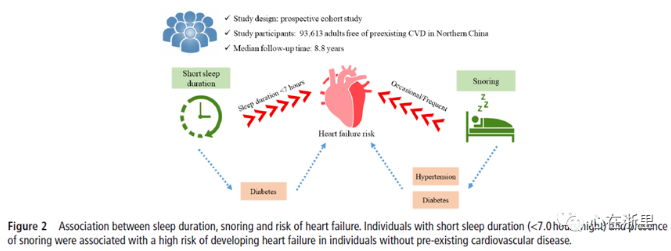

短和(或)长睡眠时间被认为和高血压、糖尿病以及冠心病风险升高有关,却少有研究探索睡眠时间和心衰之间的关系。同时,打鼾作为阻塞性睡眠呼吸暂停综合征(OSA)的一个主要症状,在少量研究中表明与心衰风险升高有关,却未细致说明。为此,本研究拟在探索夜间睡眠持续时间以及打鼾状态与心衰事件的关系。

方法:

基于Kailuan队列(共纳入93613例无既往心血管疾病的成年人)开展了该项前瞻性研究。睡眠持续时间和打鼾状态经自我报告问卷模式得出。心衰事件案例则由医疗记录确定。Cox比例风险模型被用来计算心衰风险的HR值和95%CI。调节分析被用来明确高血压和糖尿病是否介导睡眠持续时间、打鼾和心衰之间的关系。数据采集时间是2021年6月1日至2022年6月1日。

结果:

该研究共纳入93613例成年患者[平均年龄(SD):51.0(11.9)岁,其中79.3%是男性]。在中位随访时间8.8年间,我们记录了1343例心衰事件。相对于7.0 h~7.9 h/每晚,经各种因素校正后,短睡眠持续时间和心衰风险升高有关(<6 h/每晚,校正后HR是1.24,95%CI 1.01~1.55;6.0 h~6.9 h/每晚,校正后HR是1.29,95%CI 1.06~1.57)。

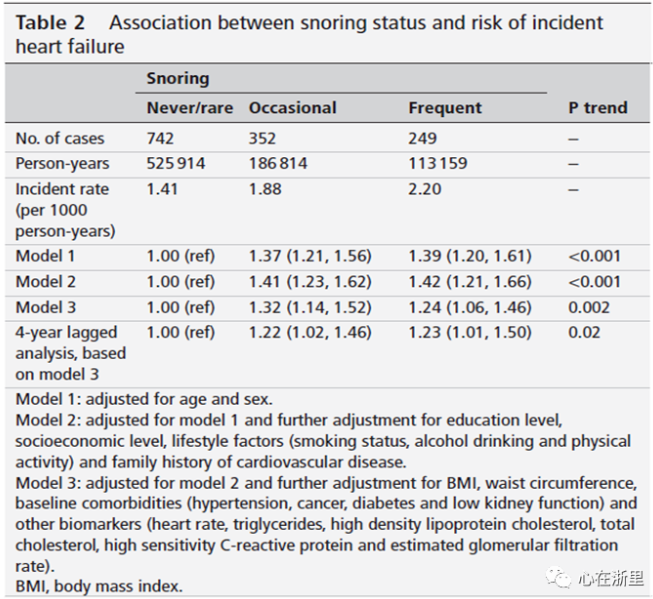

相反的是,延长的睡眠时间(≥8.0 h/每晚)和心衰风险却没有显著相关性(表1)。在累计平均睡眠持续时间和未来心衰风险之间的关系中也观察到了上述相似的模式(表1)。在校正了一些变量后,相对于那些不打鼾或很少打鼾的人群,偶尔或者经常打鼾的人群其心衰事件风险高出了30%~40%(表2)。

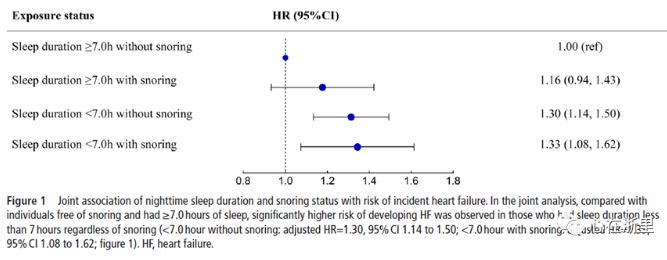

联合分析中,和没有打鼾且睡眠时间≥7.0 h的个体相比,睡眠持续时间少于7 h的个体而不论有没有打鼾,其发展成心衰的风险均显著升高(<7.0 h且无打鼾:校正后HR=1.30,95%CI 1.14~1.50;<7.0 h且有打鼾:校正后HR=1.33,95%CI 1.08~1.62;图1)。

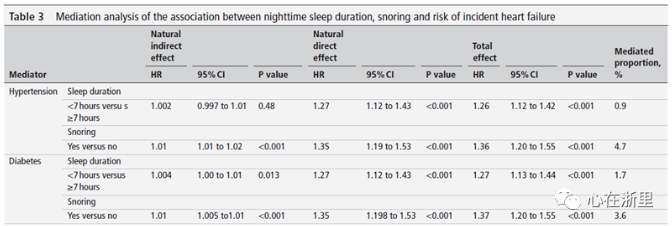

在调节分析中,打鼾状态和心衰风险之间的关系,高血压和糖尿病分别解释了4.7%和3.6%(P<0.02 for both;表3)。至于睡眠持续时间,显著的调节相关性在短睡眠持续时间和心衰事件中被发现,且是通过糖尿病(1.7%,P=0.013)而非高血压(0.9%,P=0.48)调节的。

结论:

该研究表明,短睡眠持续时间和打鼾与心衰风险升高相关。

来源:心在浙里

查看更多