查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

2020年新冠疫情暴发后,疫苗与抗体、小分子药物等干预手段亟待攻克,而研发能够如此快速,一部分得益于科学研究在SARS-CoV-1、MERS-CoV等其他引起人致病的冠状病毒方面的积累。SARS-CoV-1和SARS-CoV-2同属于贝塔冠状病毒属、沙贝病毒亚属,在表面膜蛋白Spike的结构和功能方面也非常相似,均利用自身膜蛋白Spike结合人的ACE2受体蛋白侵染细胞。然而两种病原体引起的疾病严重程度与流行具有很大差异,与新冠病毒相比,SARS-CoV-1能引起更严重的炎症反应和病症,病死率高达10%左右,而传播能力比新冠病毒弱得多。

抗体反应是冠状病毒感染或疫苗保护性的重要来源。因此,科学领域内对新冠不同突变毒株感染、不同疫苗免疫效果、不同暴露方式的抗体反应进行了十分细致的研究。这些研究一方面为我们设计疫苗和优化免疫策略提供证据,同时也为免疫学研究提供了好的契机和材料。反观2003年SARS-CoV-1爆发时,由于当时技术和方法学等方面的局限,我们对SARS-CoV-1抗体反应的特点及其与SARS-CoV-2抗体反应的异同点还存在的很多盲点。

2023年11月3日,北京协和医院李太生教授与清华大学张林琦教授合作,联合国家纳米科学中心杨雨荷研究员,在《免疫》(Immunity)杂志上发表了题为“Dissecting the intricacies of human antibody responses to SARS-CoV-1and SARS-CoV-2 infection”的研究论文,从多克隆抗体和单克隆抗体方面细致解析了SARS-CoV-1感染者体内抗体反应,并与新冠感染的抗体反应在持续时间、RBD抗体分类与性质等方面做了系统比较。

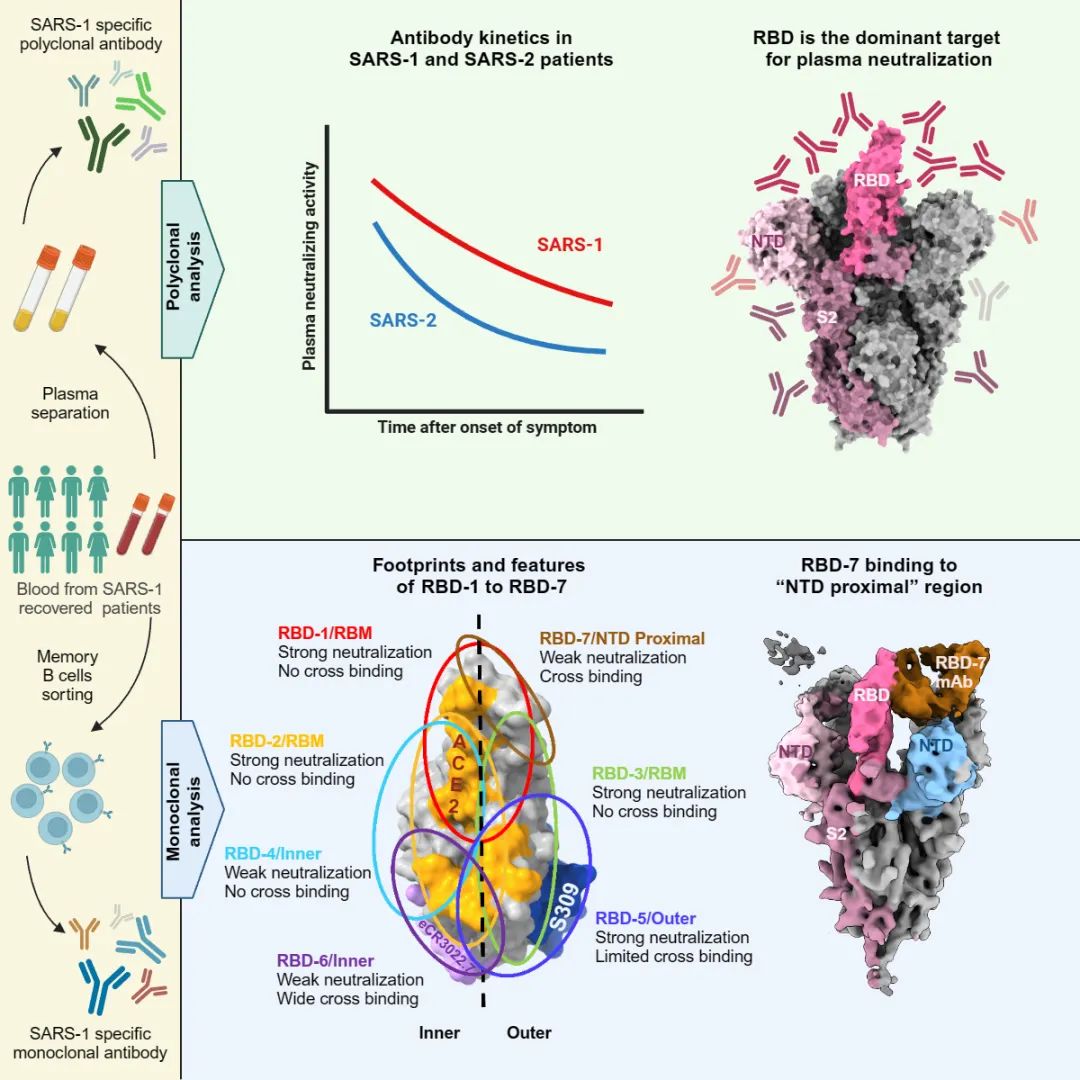

研究团队首先评估了25名2003年感染SARS-CoV-1病毒的康复者血浆多克隆抗体反应,同时评估了多名2020年SARS-CoV-2重症感染康复者血清。从结合抗体、中和抗体、交叉中和评估的结果分析可见,SARS-CoV-1康复者血浆中和水平比SARS-CoV-2重症康复者血浆更高,且持续时间更长,这可能与SARS-CoV-1诱导的RBD抗体占比较大有关。两者之间能针对Spike产生较高水平的交叉结合,但交叉中和水平较低,提示两种病毒在Spike基因序列、蛋白结构和免疫原型方面存在差异。

研究团队进而从SARS-CoV-1感染者康复期B淋巴细胞中分离到了77株针对Spike的单克隆抗体。通过实验发现,其中有60株单抗特异性结合RBD区域,大多数展示超强的SARS-CoV-1中和活性;有15株结合除RBD的其他S1区域,还有2株结合S2区域,具有较弱的中和活性或无中和活性。与多克隆血浆评估结果相对应,从SARS-CoV-1分离得到的RBD抗体中具有中和活性的比例明显高于从SARS-CoV-2感染者中分离得到的RBD抗体。两种冠状病毒在感染后相近时间点诱导的抗体具有相似的高频突变频率,说明抗体基因突变和成熟速率遵循人体内在的节奏,与病毒种类、感染致病的严重程度无关。

研究团队进一步将60株RBD抗体进行了结构功能分析。利用与已知表位的ACE2或抗体进行竞争SPR分析,从表位角度将60株抗体分为七大类,命名为RBD-1至7。其中前三类RBD-1~3是RBM抗体,与ACE2和80R强竞争,对S230、m396和S309等具有不同的竞争模式,结合的位置分别在偏向RBD的顶部(RBD-1)、平台(mesa)偏RBM内缘(RBD-2)以及RBM偏外侧(RBD-3),这三类抗体展示出高强度的中和活性与弱的交叉活性。而RBD-5和RBD-6两类抗体,不与ACE2强竞争,结合部位主要包括RBD外侧区(outer face,RBD-5)或者内侧区(inner face,RBD-6)。RBD-6中和活性最弱但交叉其他冠状病毒活性最强,IgG和Spike trimer复合物在负染色透射电镜观察下全部形成Spike的二聚体(dimers-of-trimers)或Spike的三聚体(trimers-of-trimers)构象。RBD-7抗体交叉活性复杂,识别RBD独特的顶部下侧表位,与Spike中相邻单体NTD有接触。该识别表位在已报道的人体新冠病毒抗体极其罕见,而在SARS-CoV-1感染者中占很大比例(13/60),并有相同的V区基因使用,是SARS-CoV-1感染者抗体反应的突出特点之一。

最后,研究团队评估了具有新冠交叉活性的8株抗体对多种新冠突变株和其他ACE2受体冠状病毒的交叉中和活性,并用冷冻电镜解析了两株交叉中和抗体(W328-6A1和W328-6E10)与Spike蛋白复合物的结构,为进一步理解其广谱中和机制提供了结构信息和参考。

第一作者 王若珂

王若珂,清华大学医学院博士后。主要研究领域包括病毒与免疫系统的相互作用关系、抗病毒中和抗体的鉴定,中和抗体的保护机制研究,单抗药物和抗病毒疫苗的研发等。

第一作者 韩 扬

韩扬,北京协和医院,副研究员。主要从事HIV、新发突发传染病等病原微生物的分子诊断、耐药突变、队列研究等工作。先后主持了国自然、北自然、科技部传染病重大专项子课题等多项研究,发表SCI论文30余篇。兼任中国人体健康科技促进会免疫缺陷与转化专委会副秘书长、中国研究型医院学会感染性疾病循证与转化专业委员会委员、中国艾防协会的病毒学专委会、多科协作专委会、检测与应用专委会的委员、国家NMPA医疗器械技术审评咨询委员会评审专家等学术兼职。

第一作者 张睿

张睿,清华大学2017级八年制医学实验班学生,主要研究方向为冠状病毒。

第一作者 朱佳艺

朱佳艺,国家纳米科学中心2021级联合培养硕士研究生,主要研究方向为基于电子显微镜进行单克隆表位定位分析或多克隆表位定位评价疫苗的免疫效果等。

。

通讯作者 李太生

李太生,主任医师,博士生导师,北京协和医院感染内科主任,北京协和医学院长聘教授、清华大学医学院特聘教授,中华医学会感染病学分会主任委员。长期从事感染性疾病及新发突发传染病的研究工作,以通讯作者/第一作者在Lancet、Cell Res、EMI及CID等期刊上发表论文195篇,IF 总分2001;他引10996次,入选全球前2%顶尖科学家“终身科学影响力排行榜”。入选国家“新世纪百千万人才工程”、首批“万人计划”科技领军人才,获评2020年度全国先进工作者。创建了适宜中国国情的艾滋病抗病毒治疗、综合诊治模式,牵头制定我国《艾滋病诊疗指南》,为我国的艾滋病由“不治之症”转变为可长期存活慢病做出了突出贡献。研究成果先后获国家科技进步二等奖、教育部优秀成果一等奖、华夏医学科技一等奖、吴阶平医药创新奖等荣誉。

通讯作者 杨雨荷

杨雨荷,现任国家纳米科学中心研究员,博士生导师。学士毕业于清华大学化学系,博士毕业于美国亚利桑那州立大学化学系,后在美国斯克里普斯研究所结构和计算生物学中心开展博士后研究。杨雨荷研究员长期从事以结构生物学为基础的免疫评估、疫苗研发和设计新型DNA纳米载体相关研究。在Nature nanotechnology, Nature protocols, Journal of the American Chemical Society, Journal of Virology等期刊均发表论文多篇。研究课题获科技部重点研发计划、基金委面上项目等资助。

通讯作者 张林琦

张林琦,清华大学医学院长聘教授,北京协和医学院兼职教授,博士生导师,清华大学艾滋病综合研究中心主任。科研重点是人类重大病毒性传染病的致病机理,病毒与免疫系统相互作用关系,研发抗病毒抗体和小分子药物和疫苗。自从2019年底新冠肺炎疫情暴发以来,研究团队一直在科研第一线与病毒较量和赛跑,率先解析了新冠病毒解锁进入细胞的结构基础,并全力推进新冠病毒抗体药物和疫苗的研发。2020年12月8日,研发的新冠抗体药物获得国家药品监督管理局批准上市,实现我国新冠药物的“零突破”,在临床应用中展示了良好的效果,并获得教育部2021年“中国高等学校十大科技进展”。创新型黑猩猩腺病毒载体疫苗研究已经完成临床二期试验,正在开展呼吸道黏膜免疫研究,为预防新冠病毒感染和传播提供全新的手段和候选。张林琦教授发表SCI论文200余篇,多年持续入选世界著名出版公司爱思唯尔(Elsevier)中国高被引学者(Most Cited Chinese Researchers)榜单。1992年获得英国爱丁堡大学分子病毒学博士学位,之后在美国纽约大学和洛克菲勒大学担任助理教授和副教授。2007年全职任教于清华大学。曾获国家自然科学基金委“海外杰出青年基金”和“杰出青年科学基金”,教育部“长江学者”特聘教授,全国科技系统抗击新冠肺炎疫情先进个人和先进集体。国内外多个传染病和疫苗研究机构和组织的咨询专家。2016当选首位中国籍非洲科学院院士。张林琦教授言传身教,为人师表。2016年获得清华大学教育教学成果一等奖;2020年获得了清华大学“良师益友”的崇高荣誉;2022年被授予北京市优秀教师称号,并被评为北京市优秀研究生指导教师。本文转发自大内和协

查看更多