查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

点击阅读前情提要:

颈部长“鸽蛋”,胸部长“鸭蛋”,这病究竟是什么“坏蛋”?(上)

四、进一步检查、诊治过程和治疗反应

08-10 PET/CT:结合病史,考虑为炎性病变累及右侧口咽部、双侧颈部、锁骨区及前纵隔淋巴结可能,淋巴血液系统恶性病变累及不除外;

08-13 行右侧颈部淋巴结切除活检,组织送病理及微生物相关检查;

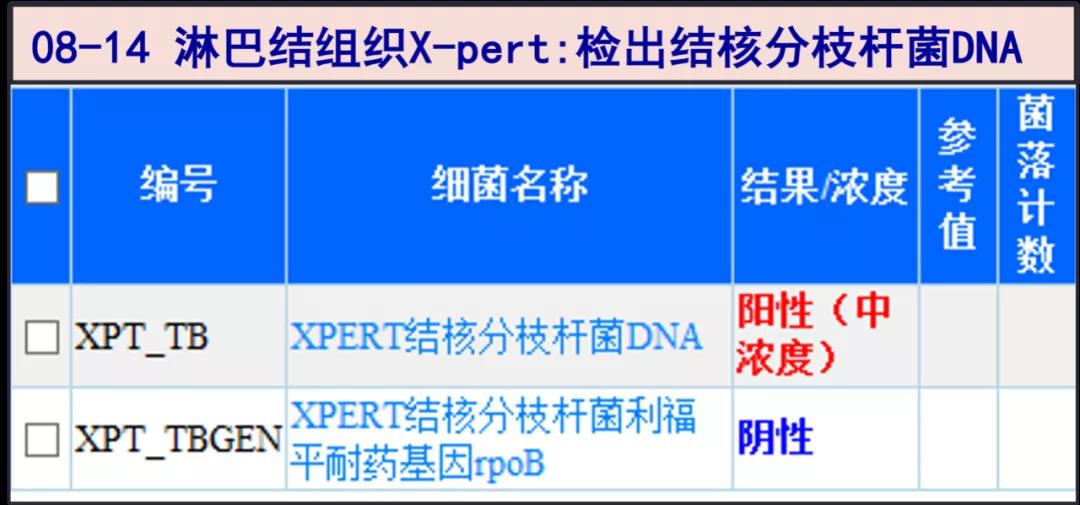

08-14 淋巴结组织X-pert结核分枝杆菌DNA回报:阳性(中浓度);

08-15 淋巴结组织病理初步报告:增生肌纤维组织,其间见多灶变性坏死,伴淋巴细胞、中性粒细胞浸润及组织细胞反应。正在行免疫组化及特殊染色。

08-15 考虑颈淋巴结结核诊断明确,纵隔占位结核不除外,予异烟肼0.3 g qd+利福平0.45 g qd+阿米卡星0.4 g qd+左氧氟沙星0.6g qd抗结核治疗。

08-18 随访炎症标记物:ESR 65 mm/H;hs-CRP 4.9 mg/L;PCT 0.05 ng/ml,较前下降,颈部肿大淋巴结较前缩小,予以出院。调整抗结核方案:异烟肼0.3 g qd+利福平0.45 g qd+吡嗪酰胺1 g qd+左氧氟沙星0.5 g qd,嘱门诊随访。

出院后随访

08-24 淋巴结组织病理完整报告:活检组织为增生肌纤维组织,其间见多灶变性坏死,伴淋巴细胞、中性粒细胞浸润及组织细胞反应,抗酸查见少量阳性菌。

08-31 淋巴结组织分枝杆菌培养回报:结核分枝杆菌阳性。

09-24和10-22 随访炎症标志物继续下降,血常规及肝肾功能正常范围内。

11-22 ESR 39 mm/H;hs-CRP 0.9 mg/L;胸部CT:颈部淋巴结结核治疗后病例:前纵隔多发肿大淋巴结融合,范围较21-8-9片增大;右肺小结节;两肺少许慢性炎症。考虑前纵隔占位为胸腺来源良性肿瘤可能,嘱患者胸外科就诊。

目前继续用药随访中……

炎症标记物变化情况

五、最后诊断与诊断依据

最后诊断:

颈部淋巴结结核

前纵隔占位,胸腺肿瘤可能

M蛋白血症

自身抗体异常

诊断依据:

患者老年女性,淋巴结肿大伴疼痛,查炎症标志物升高,T-SPOT阳性,颈部淋巴结Xpert结核分枝杆菌DNA阳性,分枝杆菌培养:结核分枝杆菌阳性,病理见炎细胞浸润,抗酸染色阳性,抗结核治疗后颈部,故考虑颈部淋巴结结核诊断明确。

患者前纵隔占位,体积较大但糖代谢升高不明显,抗结核治疗后有所增大,考虑胸腺肿瘤可能。

患者免疫固定电泳提示IgG-λ M带,故M蛋白血症诊断明确,但仅有IgG轻度升高,可后续随访免疫固定电泳,若持续阳性需完善骨穿等排除浆细胞疾病。患者多项自身抗体阳性,但无发热、光敏,关节肿痛,雷诺现象等症状,可待感染好转后复查自身抗体以进一步自身免疫性疾病。

淋巴结结核在肺外结核中占最大比例,其中以浅表的颈部淋巴结受累最常见,占63%~77%,腹腔淋巴结结核相对少见。其他发病部位包括腋下、腹股沟及乳腺内淋巴结。淋巴结结核临床表现取决于淋巴结肿大部位和患者免疫状况。年轻成年人中最常见表现为孤立性慢性无压痛的淋巴结肿大,全身症状比较罕见;HIV阳性患者中可有60%~80%出现发热;肿块可能在诊断之前已存在长达数月甚至一年;有些病人伴有局部波动感、排液窦道或结节性红斑。颈部淋巴结结核最常见累及颈前三角区或颈后三角区的单侧,双侧发病不常见(最多占到病例的26%)。结核性腹腔淋巴结肿大最常累及门静脉周围区域的淋巴结,其次是胰周和肠系膜淋巴结。累及肝淋巴结可导致黄疸、门静脉血栓形成和门静脉高压;压迫肾动脉可引起肾血管性高血压。

纵隔淋巴结受累通常是原发性结核病的一种并发症。本患者前纵隔占位,一度考虑为结核累及纵隔淋巴结。但该占位体积较大,糖代谢相对不高,抗结核治疗后范围有所增大,内部见坏死,需考虑胸腺来源的良性肿瘤可能。故对于多发占位性病变,不能仅以简单一元论考虑,尤其是治疗反应不一致的多发病变,需要及时调整方向,向二元论甚至多元论考虑,以免延误病情。

本例患者外院诊治时,淋巴结活检两次均仅送检病理学检查,未送检病原学检查、病理未加做免疫组化、特殊染色,淋巴结肿大未能得到病原学确诊、也未能得到针对性治疗,导致病情迁延。本次入院后通过淋巴结活检,在送检常规病理的同时,送检Xpert结核分枝杆菌DNA、分枝杆菌培养,以及病理切片抗酸染色,均回报阳性结果,使患者获得确诊。故建议活检组织尽量完善送检病原及病理学检查,结果可相互补充以获得较高的病原学诊断率。

研究表明,在结核感染中,无论是肺结核还是肺外结核,PET/CT均可比常规CT检测到更多的结核病变,并可区分活动性与陈旧或非活动性疾病,在评估结核病的治疗反应方面也具有重要价值。然而由于结核和恶性病变的标准化摄取值(Standard Uptake Value,SUV)都很高,PET/CT的在这二者的鉴别中作用有限。

作者:黄英男、金文婷、马玉燕

审阅:胡必杰、潘 珏

本文转发自SIFIC感染视界

查看更多