200

评论

查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

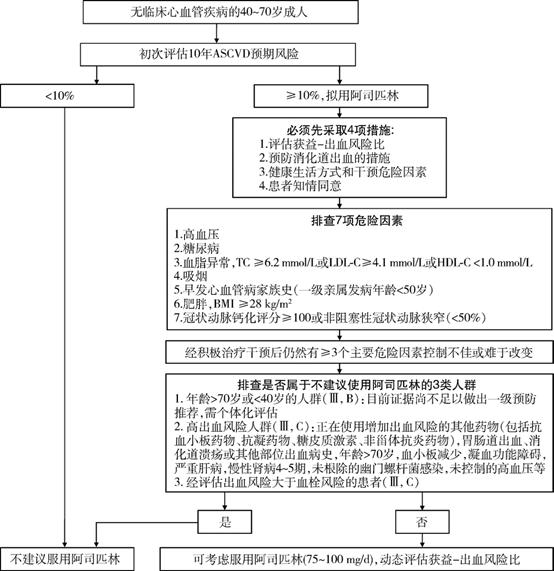

因此,2019年公布的美国心血管病一级预防指南强调,阿司匹林不宜常规用于心血管病一级预防,仅推荐以小剂量(75~100 mg/d)用于心血管风险较高且出血风险不高的40~70岁成年人。

此前,2016年欧洲心脏病学会发布的心血管病预防指南也指出,不建议无心血管病的人接受抗血小板治疗进行一级预防,因为这样会增加大出血风险。

近期,解放军总医院李小鹰教授等发表了《2019 阿司匹林在心血管疾病一级预防中的应用中国专家共识》(以下简称共识)。

主要危险因素包括:(1)高血压;(2)糖尿病;(3)血脂异常,总胆固醇≥6.2 mmol/L或低密度脂蛋白胆固醇≥4.1 mmol/L或高密度脂蛋白胆固醇<1.0 mmol/L;(4)吸烟;(5)早发心血管病家族史(一级亲属发病年龄<50岁);(6)肥胖,体重指数≥28 kg/m2;(7)冠状动脉钙化评分≥100或冠状动脉狭窄<50%。不推荐对一级预防对象常规进行冠状动脉影像学检查。

来源:健康老龄网

查看更多