查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

点击查看↓↓

1.基于PK/PD优化两性霉素B的临床应用

两性霉素B是浓度依赖性药物,抗真菌作用与AUC24h/MIC和Cmax/MIC最为相关。

两性霉素B存在不同的剂型,不同剂型的组织分布不同。两性霉素B的脂质剂型在脾脏的组织分布大于脱氧胆酸盐制剂。脂质体两性霉素B是毛霉病指南推荐初始治疗药物。

两性霉素B对隐球菌的体外PK/PD研究告诉我们,两性霉素B浓度≤MIC时抑菌,≥2×MIC时杀菌;4~8×MIC时抗菌作用最大,72小时内当浓度≤ 4×MIC时,新生隐球菌各菌株出现再生长。

施毅教授提醒我们,使用两性霉素B时需要警惕肝肾毒性等严重不良反应。75% 以上患者使用两性霉素 B 过程中可发生不同程度的肾损害。肾毒性呈剂量依赖性,总剂量超过4g时可造成不可逆的肾功能损害。约40%~50%的患者会出现不同程度的低血钾,联合使用激素时发生率更高(可能是由于对肾小管的破坏,导致肾小管对钾的吸收减少)。两性霉素B肝损伤发生率约为16.7%。最大日剂量≥30mg,累积剂量≥ 600mg是用药后总胆红素水平升高的独立危险因素。入院前3个月内肝损伤/肝病史是用药后ALP和γ-GT升高的独立危险因素。同时,两性霉素B与其他药物的相互作用也需要重视。

2.基于PK/PD优化唑类药物的临床应用

唑类药物主要是时间依赖性抗真菌药物。

伊曲康唑、泊沙康唑蛋白结合率高达90%以上,低蛋白血症可导致分布容积增加,药物消除增加。伊曲康唑、伏立康唑主要经肝酶代谢,血药浓度受多因素影响,且存在较多药物间相互作用。

伏立康唑为小分子,中等分布容积/蛋白结合率,亲脂性药物。在肺部、中枢有理想的药物分布。伏立康唑作为肺部曲霉病/中枢曲霉病的首选治疗药物。

氟康唑为小分子,低分布容积/蛋白结合率,亲水药物,在尿路,肝脏/肾脏/脾脏具有理想的药物浓度。氟康唑作为尿路念珠菌感染、腹腔念珠菌感染的首选治疗药物。

棘白菌素和脂质体两性霉素B作为大分子,低分布容积,高蛋白结合率,亲脂性药物。循环系统中具有理想的药物浓度。棘白菌素和脂质体两性霉素B作为念珠菌血症的一线治疗药物。

三唑类药物抗真菌作用与AUC24h/MIC最为相关。

一项伏立康唑体内抗菌活性与药动学参数关系的基础研究,在播散性白念珠菌感染中性粒细胞缺乏小鼠模型中,给予伏立康唑,24小时后评估体内药物疗效(肾组织培养物中菌落计数)与药动学参数%T>MIC,AUC24h/MIC及Peak/MIC的关系。非线性回归分析表明,AUC/MIC是最佳的疗效评估指标,R2=82%,游离药物AUC/MIC在11~58之间。其他研究表明,氟康唑和伏立康唑治疗侵袭性念珠菌病的临床疗效预测PK/PD靶值均为AUC/MIC=25。氟康唑呈线性PK,可基于剂量/MIC预测疗效。氟康唑AUC或剂量/MIC越高,患者死亡率越低。基于剂量/MIC≥100的目标值,蒙特卡罗模拟显示,对于MIC≤2mg/L的念珠菌感染,氟康唑日剂量400mg/d可以达成PK/PD目标。足量氟康唑有利于减少不敏感菌株的检出。

氟康唑由于为小分子,蛋白结合率低,亲水化合物,因此在治疗过程中需要考虑透析治疗对药物清除的影响。一系列研究显示,在4小时的透析治疗时约25%~40%的氟康唑被体外清除。对于间歇血滤的患者所有给药剂量应在透析完成后进行。对于持续透析/血滤的患者给药剂量将随透析强度的增加而进一步增加,以达到理想的治疗浓度。其他三唑类药物由于通过透析/血滤清除的药物占给药剂量比例较低,因此在CRRT治疗时无需进行剂量调整。

伏立康唑治疗成功率及安全性与谷浓度显著相关。谷浓度>1μg/ml,治疗成功率可达88%;反之,谷浓度≤1μg/ml,成功率仅54%。同时,不同谷浓度也和毒性发生率相关。谷浓度>5.5mg/L,毒性发生率达31%;谷浓度≤5.5mg/L,则几乎不发生毒性反应。肥胖患者伏立康唑谷浓度超过治疗浓度的比例显著高于较正常体重患者(67% vs 17%,P<0.0001)。同时,机体炎症状态也与伏立康唑谷浓度相关,CRP水平每增加1mg/L,伏立康唑谷浓度增加0.015mg/L。在荷兰的一项回顾性研究中,纳入128例伏立康唑治疗患者,机体炎症指标CRP水平与伏立康唑谷浓度显著相关,表明炎症状态下细胞色素P450酶活性受到影响,进而影响伏立康唑的体内代谢。

伏立康唑通过细胞色素 P450 同工酶代谢,并抑制细胞色素 P450 同工酶的活性,包括CYP2C19,CYP2C9 和 CYP3A4。这些同工酶的抑制剂或诱导剂可能分别增高或降低伏立康唑的血药浓度。CYP2C19酶在伏立康唑代谢过程中发挥非常重要的作用。其活性存在显著的个体差异及种族差异,严重影响临床疗效和用药安全,基因多态性是产生这种差异的重要原因。亚洲人群中CYP2C19基因突变率达60%~70%,其中弱代谢型占15%~20%。中国人中弱代谢表型几乎均为CYP2C19*2及CYP2C19*3。

Mehta NM等在2007年发表了一项体外研究试验。作者在体外模拟了ECMO的闭环通路,在循环介质中加入药物,并在30分钟、180分钟和24小时分别检测药物的含量以计算ECMO通路对于药物的吸附。研究结果显示,在30分钟、3小时和24小时3个时间段ECMO对于伏立康唑的吸附量分别为35%、60%和71%。2017年ECCMID上Haifa Lyster等人报道了一项体外研究试验,比较了ECMO对于卡泊芬净药物暴露量的影响。在ECMO作用下相对于对照组药时曲线下面积显著减少。当ECMO到来,真菌治疗药物的剂量调整变得更为困难,需要增加初始剂量,并考虑到管路吸附的问题,此外还会发生吸附饱和的现象。

唑类药物与多种药物存在相互作用,合并用药时应警惕。在肝、肾功能不全的患者中使用时需调整剂量。通过治疗药物浓度监测(TDM)可以提高唑类抗真菌药物的疗效及安全性。

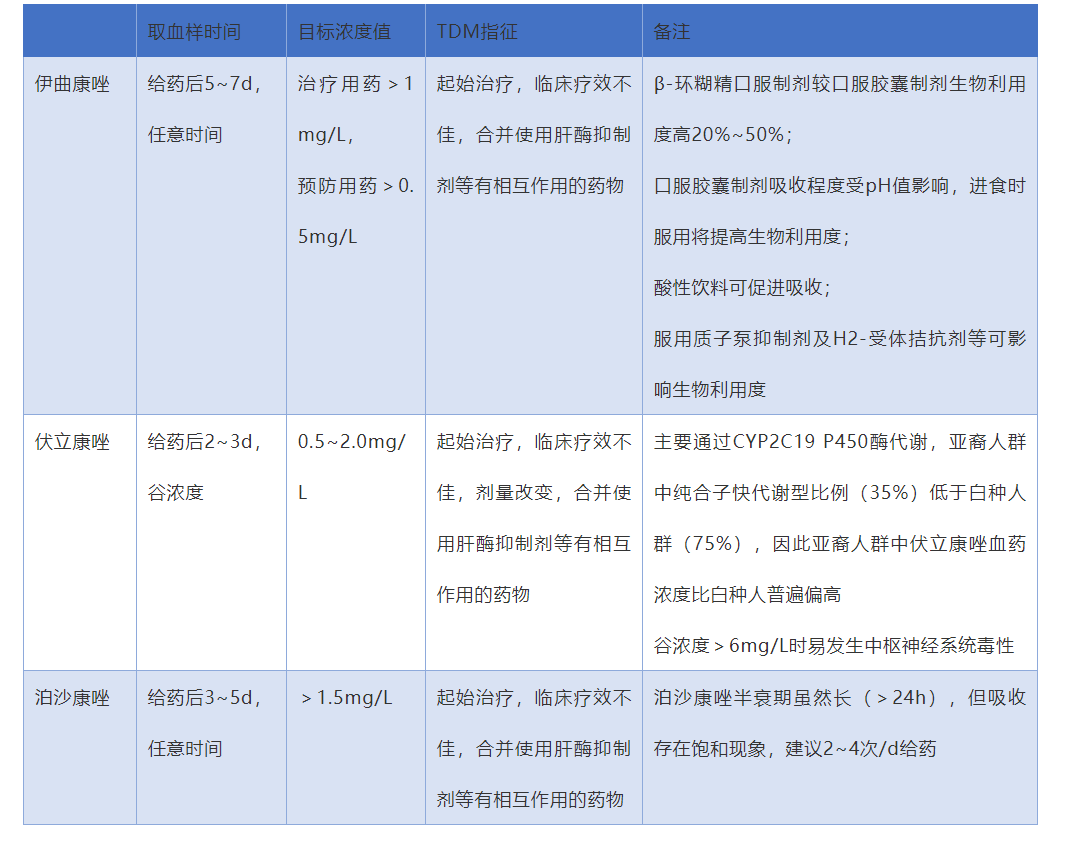

▼表2. 唑类抗真菌药物治疗药物浓度监测(TDM)的原则

3.基于PK/PD优化棘白菌素类药物的临床应用

棘白菌素类药物为浓度依赖性药物,PK/PD的参数与病原体种类有关。

对于念珠菌是杀菌剂,对于曲霉是抑菌剂。对于念珠菌,提高AUC∶MIC,即AUC越大,MIC越低,抗念珠菌疗效越佳;对于曲霉,提高Cmax∶MEC,即Cmax越大,MEC越低,抗曲霉疗效越佳。利用PK/PD优化棘白菌素类药物的临床应用可以采用下面三种方法。

3.1 选择MIC/MEC较低的药物

中国一项药代动力学/药效学研究,通过蒙特卡洛模拟,研究棘白菌素类药物在ICU、一般患者人群以及健康志愿者中的药代动力学/药效学。米卡芬净对白色念珠菌、光滑念珠菌的抗菌活性较高,米卡芬净对白色念珠菌和光滑念珠菌的MIC值较低分离株(0.015~0.03)占比高于卡泊芬净和阿尼芬净。欧洲药敏试验联合委员会(EUCAST)临床折点分别是0.016 mg/L、0.03 mg/L。选取27个曲霉菌株(11株烟曲霉菌、8株土曲霉菌和9株黄曲霉菌)体外试验,证实在体外和临床相关浓度下,棘白菌素类药物通常不会完全抑制曲霉的生长,但会引起菌丝形态改变,因此用最低有效浓度(MEC)评估棘白菌素类药物对曲霉的活性。米卡芬净和阿尼芬净对临床常见的三种曲霉菌的MEC值均低于卡泊芬净。

一项药代动力学研究,纳入100例疑似念珠菌病ICU患者(脓毒症及机械通气),予米卡芬净100mg/d治疗,共获取436个血液浓度样本,分析米卡芬净的药代动力学特性,并通过蒙特卡洛模拟获取各念珠菌属不同MIC时的PTA。MIC < 0.004mg/L时,米卡芬净100mg 达到PTA≥90%(与体重、SOFA无关)。MIC≥0.016mg/L时,米卡芬净150~300mg,才会达到较高的PTA(与体重、SOFA相关)。另一项类似研究表明,MIC < 0.0075mg/L时,米卡芬净100mg 达到PTA≥90%(与体重、SOFA无关)。MIC≥0.015mg/L时,米卡芬净150~300mg,才会达到较高的PTA(与体重、SOFA相关)。 日本研究通过对来自10例成人血液恶性肿瘤并患者的48个血液样本,采用群体药代动力学模型和蒙特卡罗模拟,评估米卡芬净达到曲霉感染治疗有效靶浓度时的有效剂量。该研究发现,米卡芬净治疗曲霉感染的有效起始剂量为200~250mg/d。米卡芬净治疗念珠菌病给药方案推荐:100~150mg qd。

3.2 增加给药频次

日本研究表明,米卡芬净抗念珠菌每日一次与每日两次给药的AUC/MIC相当,因为增加给药频次不影响抗念珠菌疗效预测指标AUC/MIC。米卡芬净250mg qd或100mg bid均可使抗曲霉PTA达95%以上,且100mg bid较250mg qd更佳。

3.3 增大给药剂量

根据欧洲药敏试验联合委员会(EUCAST)发布的MIC分布数据:27%的白色念珠菌,MIC=0.016mg/L;33%的光滑念珠菌,MIC≥0.015mg/L。而白色念珠菌MIC≥0.016mg/L、光滑念珠菌MIC≥0.015mg/L的情况下,米卡芬净100mg的PTA较低。我国的类似研究表明,米卡芬净100mg/d时,不同患者群体中光滑念珠菌的CFR均>90%;然而白色念珠菌的累积反应分数(CFR)均较低。

米卡芬净呈线性药代动力学,其AUC随给药剂量增加而呈比例增高。增大给药剂量可延长抗真菌后效应时间,对病原菌发挥持续抑制作用。在治疗范围内,药物消除半衰期不随血药浓度变化而变化,药物清除率与剂量无关。但在肥胖人群中药物暴露度降低;低蛋白血症患者米卡芬净清除率增加。在ICU患者中,常规推荐剂量可能存在剂量不足的现象。

一项前瞻性观察性研究纳入30例真菌感染高危ICU重症患者,给予卡泊芬净经验性治疗,首日70 mg/d,后续50 mg/d,给药前三天,给药后0.5、2、4、8、12、24h分别采集血样,检测血清卡泊芬净浓度,采用人群非线性混合效应模型进行药代动力学分析。卡泊芬净给药后不同时间点药代动力学变化较大,首剂给药后清除率在既往报道健康个体值(0.591~0.746L/h)范围内,第二次给药后清除率接近健康个体高值,第三次给药后清除率接近健康个体值的两倍,以卡泊芬净50mg维持剂量来算,此清除率产生的AUC0-24(89,69,50 mg·h/L)无法达到有效药物暴露水平(98 mg·h/L )。

多种因素可影响抗真菌药物的疗效及安全性,基于PK/PD理论制定抗真菌治疗方案可使药物达到最佳临床疗效、安全,并减少细菌耐药性的发生发展。

两性霉素B及其衍生物为浓度依赖性药物,Cmax/MIC与疗效相关,临床上应警惕其肝肾毒性及药物间相互作用。

三唑类药物为时间依赖性药物,AUC/MIC为其主要PK/PD指标,不同三唑类药物PK特征存在较大差异。

棘白菌素类药物为浓度依赖性药物,PK/PD参数与菌种有关,其PK/PD受患者体重、低蛋白血症等影响,应个性化调整。临床上可通过选择MIC/MEC较低的药物、增加给药频次、增大剂量这三种方法优化棘白菌素类药物应用。

本文首发自SIFIC感染视界

查看更多