查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

点击进入专题:

作者:复旦大学附属华山医院神经内科 血管组 吕琰琛

众所周知,房颤是脑卒中发生的重要危险因素。先前的研究提示,无论是阵发性,持续性还是永久性房颤,都会显著增加脑卒中的发生风险1。因此,房颤的检测对缺血性脑卒中二级预防方案的制定具有重要意义。目前,临床上常使用24小时动态心电图监测(24h-Holter)来发现潜在的房颤。然而,越来越多的研究提示,限制于监测的持续时间,该方法可能不足以检测短暂、不频繁、无症状的房颤发作。

植入型心电监测仪 (Insertable Cardiac Monitor,ICM)的出现和应用为房颤的检出提供的新的方法和思路。它是一种植入皮下的单导联心电图监测设备,能长期(数月~数年)监测心律失常,并自动存储记录到的心电图数据。CRYSTAL-AF研究2表明,在隐源性卒中患者中,较传统的监测,使用ICM可以显著提高房颤的检出率。即使以每月一次的频率进行Holter监测,仍有可能会漏掉绝大多数可以被ICM检测出来的房颤事件。这提示针对隐源性卒中患者,ICM具有重要的临床价值。但目前,在大动脉粥样硬化型/小动脉闭塞型缺血性卒中患者中,ICM的应用价值尚不清楚。

基于此,来自美国的Lee H. Schwamm团队开展了The Stroke of Known Cause and Underlying Atrial Fibrillation (STROKE-AF) 研究。该研究于2021年在JAMA发表了为期1年的随访结果3。而在2023年的ISC上,Schwamm教授首次分享了STROKE-AF的3年随访结果。

STROKE-AF是一项前瞻性、多中心、随机对照、开放标签的临床试验。

纳入标准为:

1. 在10天内曾发生大动脉粥样硬化型/小动脉闭塞型缺血性卒中(根据TOAST分型)

2. 年龄在60岁或以上;或年龄在50~59岁之间,且至少有以下卒中危险因素之一的病史:

充血性心力衰竭

高血压(收缩压>140 mmHg)

糖尿病

既往脑卒中病史(>90天前)

血管性疾病(如冠状动脉疾病、心肌梗死、外周动脉疾病、复杂主动脉斑块)

排除标准为:

1. 隐源性卒中 (或来源不明的栓塞性卒中)

2. 明确的心源性卒中

3. 未治疗的甲状腺功能亢进症

4. 近期(距离本次脑梗一个月内)的心肌梗死或心脏手术

5. 机械心脏瓣膜

6. 存在需要立即进行手术治疗的心脏瓣膜疾病

7. 有心房颤动或心房扑动病史

8. 有永久使用抗凝药物的适应证/禁忌证

9. 预期寿命<1年

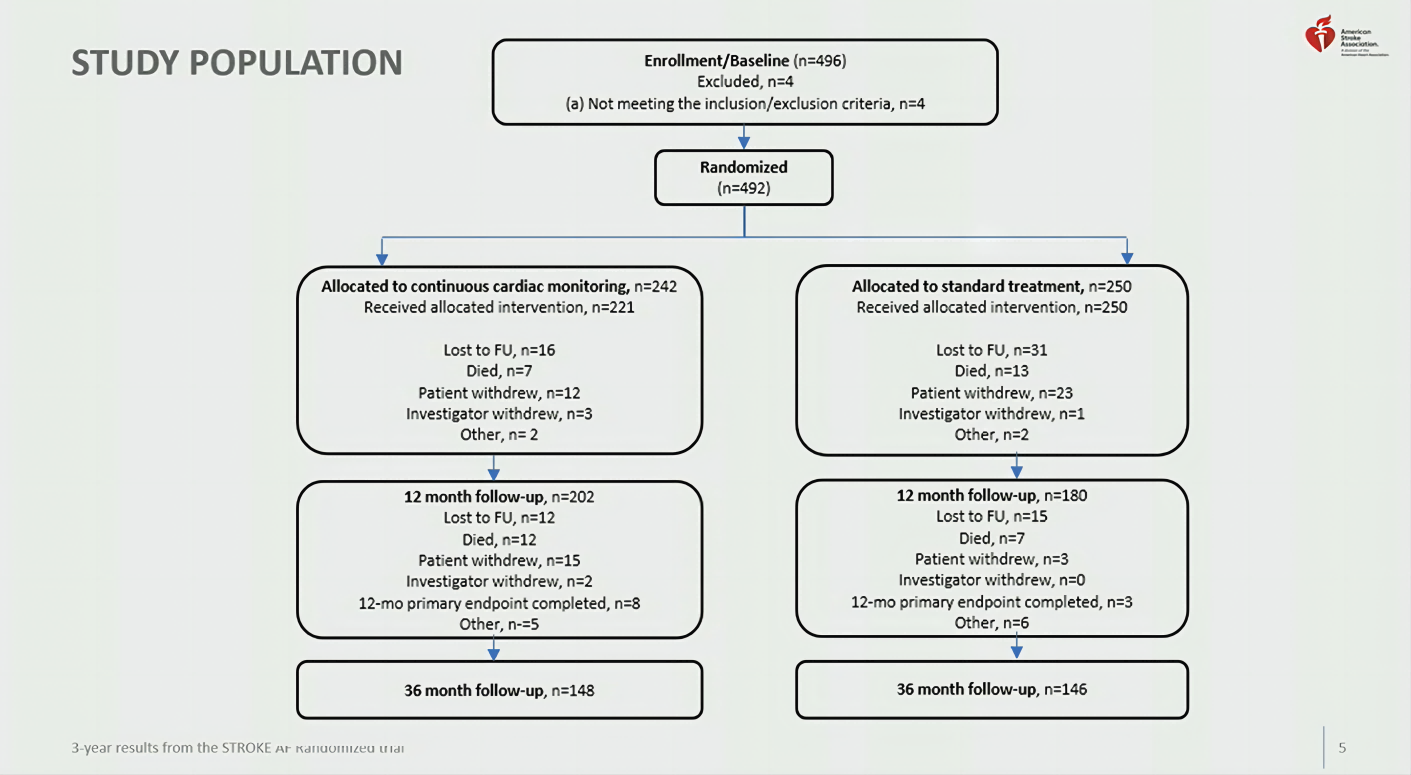

患者以1:1的方式随机分配到ICM组(在符合条件的缺血性卒中事件发生后10天内植入ICM)或SOC组(按各中心的标准进行房颤的检测和随访)。自2016年至2019年,研究团队招募了来自33个中心的496名患者,最终242名患者被纳入ICM组,250名患者被纳入SOC组。研究在1年和3年时对两组患者进行了随访,主要结局为1年时的房颤检出率,次要结局为3年时的房颤检出率。

研究显示,性别、年龄、血管危险因素、缺血性卒中亚型等基线资料在两组间无显著差异。1年的随访结果显示,ICM组患者的房颤检出率(12.5%)显著高于SOC组(1.8%)。3年期的随访发现,ICM组和SOC组房颤检出率分别为21.7%和2.4%(HR: 10.0; 95% CI: 4.0~25.2; p<0.001)。进一步的分析显示:收缩性心功能衰竭(CHF),左心房扩大(LAE),QRS>120 ms均是3年内房颤发生的危险因素,且同时存在CHF、LAE、BMI>30和/或QRS>120 ms的患者的房颤检出率显著高于无上述危险因素的患者(30.0% vs 8.6%;HR: 4.1;95% CI: 1.7~9.7;p<0.001)。

值得注意的是,在被检测出房颤的ICM组患者中,88%的房颤是无症状的,这提示,仅仅依赖于患者的症状或患者本人提供的病史来判断房颤事件的发生是远远不够的。并且在这部分患者中,最长单次房颤发作时间的中位数为10.0 [4.0~192.0]min,67.4%(31/46)的患者被监测到至少一次≥1小时的房颤发作,提示这些患者的房颤负荷较高。然而,ICM组和SOC组3年卒中复发率无显著差异(17.0% vs 14.1%,HR 1.1;95%CI: 0.7~1.8; p=0.71)。

综上,STROKE-AF的3年随访结果提示,在被诊断为大动脉粥样硬化型/小动脉闭塞型缺血性卒中的患者中,ICM可以大大提高房颤的检出率,并且这些患者的房颤负荷远超出我们的预期。

然而,较高的房颤检出率似乎并不影响3年内缺血性卒中的复发,可能与研究纳入的患者存在房颤以外的卒中病因有关。

但考虑到复发性卒中,尤其是房颤相关的复发性卒中的潜在危害,ICM的检测结果可能影响卒中患者的二级预防方案。

因此,STROKE-AF研究的结果提示,持续性心电监测,尤其是ICM的使用不仅对隐源性卒中患者,对那些已知原因的卒中患者也同样有临床意义,然而在既往的研究中这部分患者常常被忽略,针对他们的各项危险因素负荷制定合适的抗栓策略仍需要进一步研究。

参考文献

1. Gage BF, Waterman AD, Shannon W, et al. Validation of clinical classification schemes for predicting stroke: results from the National Registry of Atrial Fibrillation. Jama. 2001;285(22):2864-2870.

2. Sanna T, Diener HC, Passman RS, et al. Cryptogenic stroke and underlying atrial fibrillation. The New England journal of medicine. 2014;370(26):2478-2486.

3. Bernstein RA, Kamel H, Granger CB, Piccini JP, Sethi PP, Katz JM, Vives CA, Ziegler PD, Franco NC, Schwamm LH; STROKE-AF Investigators. Effect of Long-term Continuous Cardiac Monitoring vs Usual Care on Detection of Atrial Fibrillation in Patients With Stroke Attributed to Large- or Small-Vessel Disease: The STROKE-AF Randomized Clinical Trial. JAMA. 2021 Jun 1;325(21):2169-2177.

查看更多