查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

此前,小编介绍了EB病毒感染相关性血管炎,今天让我们再来看一下EB病毒感染相关的肾脏损伤。

推荐阅读

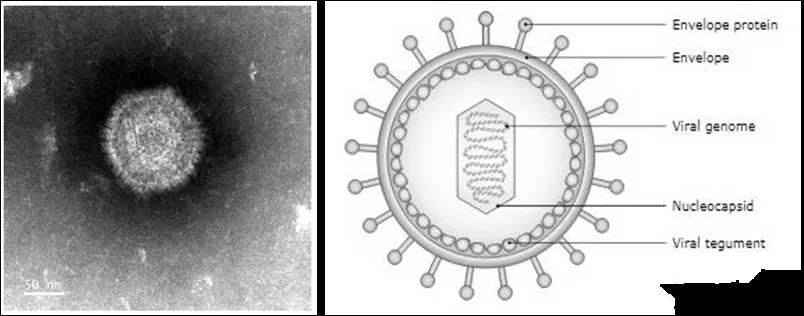

EB病毒(Epstein-Barr Virus,EBV)属于疱疹病毒科Ⅳ型,是双链DNA病毒;其DNA在病毒颗粒中呈线性分子,进入受感染细胞后,发生环化并能自我复制,表达病毒RNA(即EBV-encoded RNA,EBER)、核抗原、潜伏期膜蛋白(latentmembraneprotein,LMP)等;EBV人群感染率高,文献报道我国学龄前期儿童血清EBV抗体阳性率达90%以上。

图1 EB病毒

图源:wikipedia

EBV具有嗜淋巴细胞性和嗜上皮细胞性的特点,在人体中的宿主主要是B淋巴细胞、T淋巴细胞、上皮细胞及肌细胞;EBV包膜含有一种糖蛋白,称为gp350/220,可通过这种蛋白与上述细胞表面表达的CD21抗原簇进行特异性结合从而启动吸附-穿入-脱壳的感染过程,因此与其相关的疾病几乎涉及全身各个脏器;包括以尿检异常及肾功能损害为主要特征的肾脏EBV受累。

目前认为EBV感染所引发的肾脏损害发病机制主要与病毒直接损害及免疫反应性损伤有关;

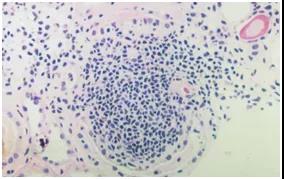

(1)直接损害:肾小管上皮细胞表达的CD21抗原簇作为EB病毒特异性受体,EB病毒吸附结合后可通过胞吞作用进入细胞内,感染肾小管上皮细胞,引发小管上皮细胞退行性变、肾间质大量炎性细胞浸润及水肿,符合间质性肾炎的病理特点。且一些研究表明,随着血EBV-DNA复制水平的增加,发生肾脏直接损害的可能性也随之增加,故临床上对发现EB病毒复制载量高的患儿应早期进行肾脏方面的评估。

(2)免疫反应性损伤:EB病毒感染B淋巴细胞后,通过编码病毒蛋白LMP1,可致使B淋巴细胞增殖并发生类别转化,进而诱导高水平的异常糖基化IgA1生成。目前认为上述异常IgA1参与形成的循环免疫复合物在肾小球系膜区的沉积,是IgA肾病的主要发病机制。

图2 肾间质内可见弥漫、致密的炎性细胞浸润

EBV感染相关肾损害类型多样,部分可仅表现为镜下血尿、尿蛋白(+~++),也可为间质性肾炎、肾小球肾炎、肾病综合征、急性肾功能衰竭等,以间质性肾炎最多见。有文献报道EBV相关间质性肾炎可合并膜增生性肾小球肾炎,临床可表现为发热、血尿和轻度蛋白尿,病程中还可并发溶血尿毒综合征、噬血细胞综合征。部分患者也可为急性肾衰竭,出现少尿或无尿。

(1)尿液:①轻度蛋白尿,多<1g/24h;②高白细胞尿(无菌性脓尿),尿中可见白细胞或白细胞管型;③血尿,一般为镜下血尿,红细胞管型少见;④肾小管功能异常,因受累部位不同而表现不同,近曲小管损伤表现为肾性糖尿、尿微球蛋白增加;远曲小管损伤表现为低比重尿等。

(2)血液检查:血尿素氮及肌酐升高、电解质紊乱、代谢性酸中毒等;

(3)影像学检查:B超示肾脏正常或稍大,皮质回声增强;PET-CT示间质摄取增加。

目前无明确诊断标准,需要综合患儿临床表现、辅助检查及组织活检证据等综合判断,姚勇等总结如下:①应有肯定的肾实质受累证据,即肾损害表现;②同时应有明确的活动性EBV感染证据,包括传染性单核细胞增多症样表现或病原学阳性结果;③肾组织中存在EBV感染的证据;④肾损害的发生与转归和机体EBV感染与抗病毒治疗之间有时间关联。

大部分EBV相关性肾损害属于自限性病程,预后较好,可采用对症支持治疗,维持水电解质平衡、纠正代谢性酸中毒等;对于合并急性肾功能不全的患儿,可应用激素冲击治疗,必要时应用透析治疗。

作者 毛依阳、李勤静

本文首发自BCH儿童感染

查看更多