查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

碘对比剂应用与PC-AKI:关注黏度问题

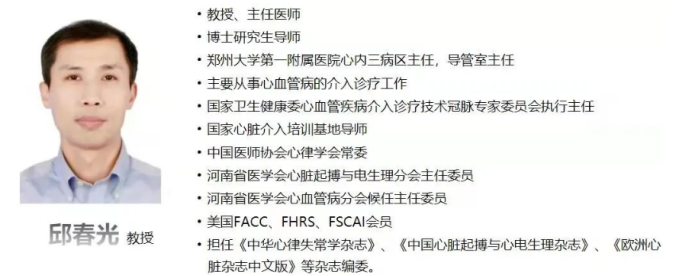

邱春光教授:对比剂使用后的急性肾损伤(PC-AKI)以往也被称为对比剂肾病(CIN),是对比剂使用后常见的不良反应之一。PC-AKI发病机制复杂,至今仍未完全阐明。其发生可能与主要与以下两类原因有关:第一,碘对比剂的渗透压。高渗性碘对比剂可增加碘对肾小管上皮细胞和内皮细胞的直接毒性作用,还可诱导肾小管细胞的DNA断裂和细胞凋亡;第二,碘对比剂的黏度。高黏度的碘对比剂导致肾小球和肾小管毛细血管血流量减少,并减缓肾小管中液体的流动,使碘对比剂在肾脏滞留时间延长,进而导致肾血流动力学的改变和细胞毒性的增加。

2017年发表在Lancet上的AMACING研究证实,LOCM碘普罗胺在中度肾功能损害[eGFR 30ml/(min·1.73m2)~59ml/(min·1.73m2)]且未进行严格静脉水化的人群中依然有良好的肾脏安全性[2]。该研究发表之后,ESUR指南和ACR/NKF共识陆续降低了PC-AKI高风险人群的eGFR阈值,改变了临床实践。

依据渗透压的不同,碘对比剂可分为高渗、低渗和等渗对比剂。高渗性的碘对比剂会增加碘对肾小管上皮细胞和内皮细胞的直接毒性作用,损伤上皮细胞单层屏障功能,诱导肾小管细胞的DNA断裂和细胞凋亡。黏度同样是碘对比剂安全性的重要影响因素。当碘对比剂渗透压低于800mOsm/kg·H2O时,黏度是影响PC-AKI发生的更重要因素。高黏度的碘对比剂导致肾小球和肾小管毛细血管血流量减少,并减缓肾小管中液体的流动,使碘对比剂在肾脏滞留时间延长,进而导致肾血流动力学的改变和细胞毒性的增加。相对地,碘普罗胺等低黏度碘对比剂的肾脏安全性更佳。等渗对比剂(IOCM)虽然碘浓度更低,但其二聚体结构使其比低渗对比剂(LOCM)更具黏性,因此有潜在更大的肾毒性风险。2019年,发表在Radiology杂志的一项由韩国国立卫生院牵头、共纳入19万余例患者的多中心研究比较市场上常见对比剂的超敏反应安全性数据[3]。结果显示,碘对比剂相关超敏反应的发生率为0.73%,而不同对比剂中碘普罗胺的超敏反应发生率显著低于其他碘对比剂的整体情况,为0.37%(P=0.001)。这一研究结果进一步验证了此前的在中国开展的碘普罗胺大型上市后临床研究TRUST的研究结果[4]。该研究表明碘普罗胺相关的急性药物不良反应率仅为0.38%、其中严重不良反应仅为0.02%。结合临床实战经验,碘普罗胺在PCI治疗中的安全性良好,可作为PCI治疗的优选碘对比剂。结语:“安全”二字始终是PCI治疗决策的重中之重,寻找并选择具有更好肾脏安全性的碘对比剂是临床的一大迫切需求。预防PC-AKI的发生需要临床医生明确不同碘对比剂的理化性质,结合患者各项指标综合评估,权衡各要素之后,合理选择碘对比剂最优方案,规范化使用碘对比剂,避免对肝肾功能造成不可逆性损害,使患者最大程度获益。碘普罗胺之所以具有较好的肾脏安全性,与其理化性质密切相关。碘普罗胺属于临床上广泛应用的非离子型对比剂,除了具有高浓度、亲水性适宜等特性外,其低黏度、低渗透压的特质赋予了其较高的肾脏安全性,这一点已得到AMACING研究等多项循证证据的支持。另外,碘对比剂的不良反应总体而言发生率并不高,临床应用的安全性良好。

查看更多