查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

9月9日 ,网红“阿健要努力活着”因患直肠癌晚期不幸去世。

2020年5月,阿健发现自己得了癌症,于是他开始在网上用视频来记录自己的抗癌生活。从去年5月份到今年的9月份,阿健的面貌变化让无数网友看哭。仅仅一年多时间,结直肠癌就让阿健从最开始的脸颊圆润到晚期骨瘦如柴,让人唏嘘不已。

他的视频确实鼓舞了一些同样饱受疾病折磨的人,也警醒了很多不在乎自己身体健康的人。回想去年安倍晋三辞去日本首相一职,漫威电影《黑豹》主演查德维克·博斯曼年仅43岁去世,这两个名人不同的遭遇都与肠癌有关。其实肠癌(结直肠癌)是最容易在早期被筛查出的癌症之一,且早期结直肠癌的治疗也相对简单。

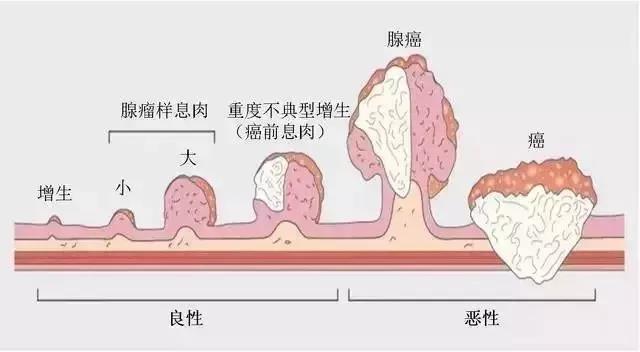

相比于大部分癌症的扑朔迷离,肠癌要显得“真诚无套路”许多,80%以上的结直肠癌都是由结直肠息肉发展而来的,而且它给了你10-15年时间去阻止它进一步发展成癌。

结直肠癌发病呈现年轻化趋势

结直肠癌是一种典型的“富贵病”,与人们的生活条件和饮食方式有关。随着生活水平的提高,人们的饮食结构向着“三高一低”转变,结直肠癌发病率上升趋势明显,已经成为我国高发癌种。我国结直肠癌的发病年龄在45岁左右,与欧美国家相比年轻15岁。

近年来发病年轻化趋势明显,临床上30岁以下的青年白领罹患结直肠癌的比例逐渐升高,约占总患病率的10%。一方面高脂肪、高蛋白、高热量和低纤维素“三高一低”的饮食结构,使年轻人缺乏有助于消化和分解脂肪的膳食纤维,而久坐不动的工作学习又使肠道蠕动减缓,使毒素在肠道内延长滞留时间,也增加了致癌物与肠道接触的机会,增加大肠癌风险。

警惕结直肠癌的五个征兆

虽然结直肠癌早期症状不明显,但是如果出现这五个征兆,患者就要提高重视,及时到正规医院诊治。

便血 便血原因主要为大便与肿瘤表面摩擦所致。轻者,仅表现为大便潜血试验阳性;重者,可表现有黏液血便、黏液脓血便或纯血便。当表现为黏液血便或黏液脓血便时,常被误诊为痢疾而延误治疗;当表现为纯血便时,很可能被误认为是痔疮出血而贻误了就诊时机。

大便习惯改变 早期可出现腹泻、便秘或腹泻与便秘交替。随着肿瘤持续增长,导致肠腔狭窄出现进行性便秘。直肠癌患者除了便频外,还有排便不尽感,最初发生在清晨起床后,逐渐增多,每日数次或10多次,甚至夜间也大便数次。

腹痛腹胀不适 肿瘤持续增长,部分患者会出现腹部胀痛不适,往往是隐痛不适,可无胃肠道症状。

贫血 肿瘤生长需要大量血液供应。所以随着肿瘤的逐渐增长,病人可出现不同程度的贫血。

腹部肿块 中后期60%~70%病人中可于右侧中腹部触及一个质硬肿块,这也提示右侧结肠癌可能的一个征象。

每5年进行一次肠镜检查

结直肠癌是可防可治的,可防的关键在于饮食和运动,可治的关键则在于早期发现。

建议大家积极参与结直肠癌筛查。50岁以上、有结直肠息肉史或结直肠癌病史、慢性肠炎、长期饮酒或高脂饮食、长期坐位工作且缺乏运动的高危人群,每5年须进行一次肠镜检查,每年进行一次大便潜血检查和肛门指检,发现有肠息肉则必须高度重视。因为从息肉到癌变大约需要3到5年时间,如能在癌变之前进行治疗可以有效预防肿瘤。

有哪些预防肠癌的方法?

避免肥胖:肥胖是包括肠道在内的许多组织中公认的癌症风险因素。今年4月份,一项发表在BMC Medicine研究表明,男性较高的体重指数(BMI )与CRC风险增加密切相关(HR=1.23),BMI每增加4.2 kg/m2,CRC风险升高23%。

在女性中,BMI每增加5.2 kg/m2,CRC风险升高9%;腰臀比(WHR)每增加0.07,风险升高5%。

少喝含糖饮料:除了加工肉,长期喝含糖饮料也会增加结直肠癌的风险。今年五月份,发表在著名肠道期刊《肠》(Gut)上的一项研究表明,青春期长期喝含糖饮料罹患结直肠癌的风险增加32%。

与成年后饮用含糖饮料(SSB)<1份/周的人相比,每天饮用≥2份的妇女患早发性结直肠癌EO-CRC的风险增加了一倍以上,每增加1份/天,风险提高16%。13-18岁时,每增加一份/天的SSB摄入量,EO-CRC的风险就会增加32%。

好消息是,用人工甜味饮料、咖啡、减脂牛奶或全脂牛奶取代成年后每份/天的SSB摄入,与EO-CRC风险降低17%-36%有关。

因此,用牛奶和咖啡之类的饮料或其他更健康的饮料替代含糖饮料或可以预防结直肠癌发生的风险。

适度的晒太阳:较低的 UVB 暴露可能会降低维生素 D 的水平。维生素 D 缺乏症以前与结直肠癌风险增加有关。今年7月5号,发表在开放获取期刊BMC Public Health上的一项研究表明,不充分暴露于来自太阳的 UVB 光可能与结直肠癌风险增加有关,尤其是在老年人群中。

尽管结直肠癌是发病率最高的消化道恶性肿瘤,但是只要我们平时坚持健康的生活方式,保持合适的体重,早期筛查,便可以在很大程度的预防它。

来源:谈癌论健 河南省肿瘤医院 陈小兵教授

查看更多