200

评论

查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:湖南省脑科医院 王艳

有句歌词是“规则都只是神话,气象总是会偏差,冷一点,暖一点,也不过这样”。但对于病人,诊断上的偏差可能带来治疗上的偏离方向和预后上的不同。

是否“某次晚餐,只听见刀叉”?今天复习酷似刀叉的豆状核叉状征。

豆状核叉状征(lentiform fork sign),于2010年被国外学者首次提出。

临床

多急性/亚急性起病,表现为弥漫性大脑半球受累表现及锥体外系受累表现。可见于代谢性酸中毒、尿毒症脑病、二甲双胍脑病、低血糖、透析失衡综合征等。

影像

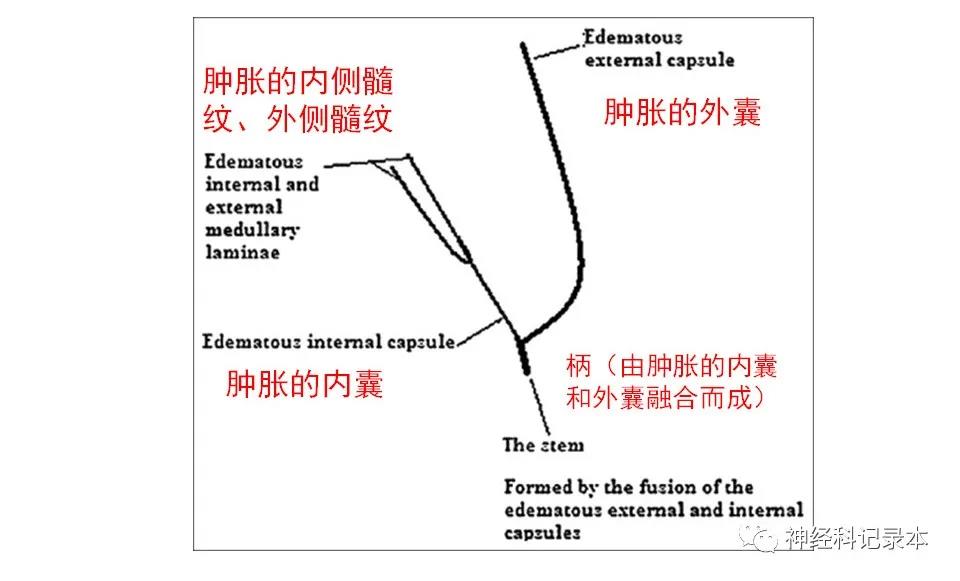

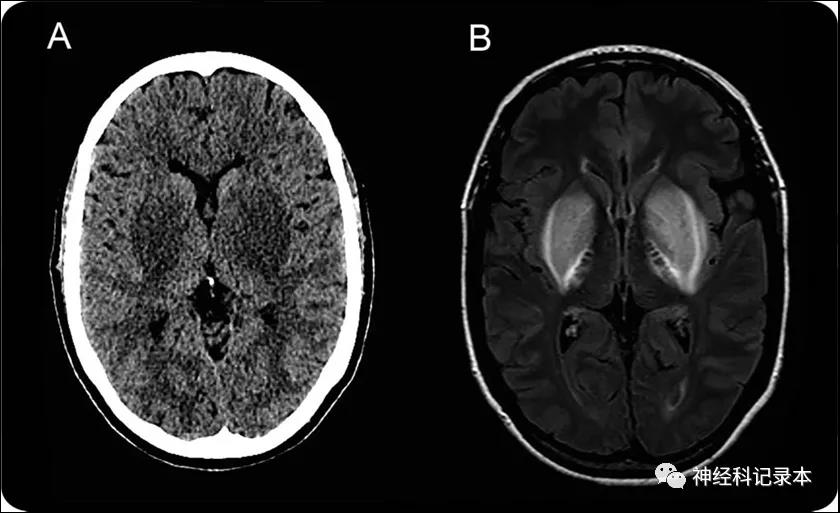

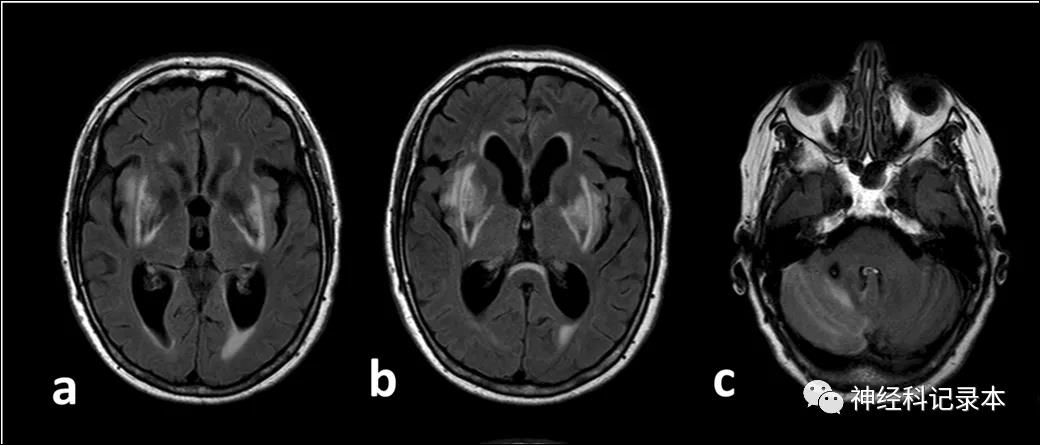

豆状核叉征是一种罕见的MR征,累及内囊后肢、外囊,并向后延伸,外观形似西餐时使用的叉子。

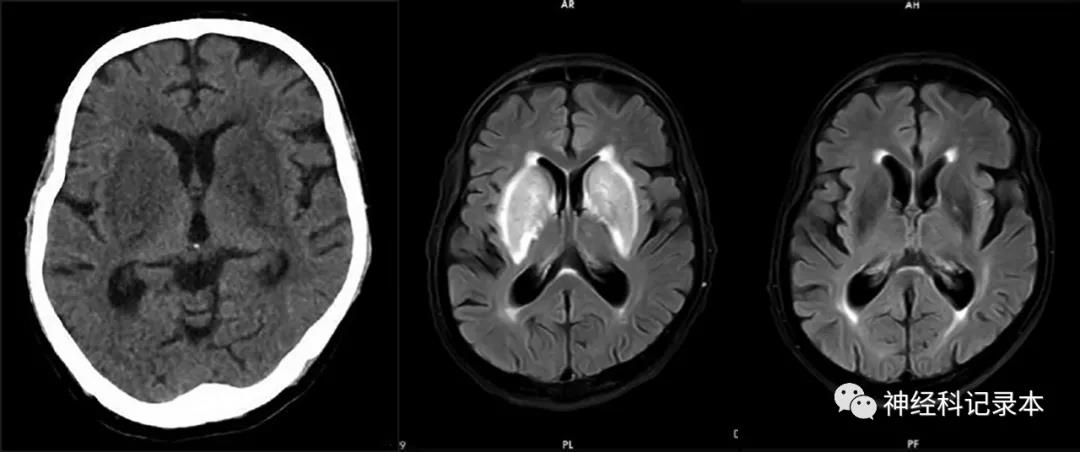

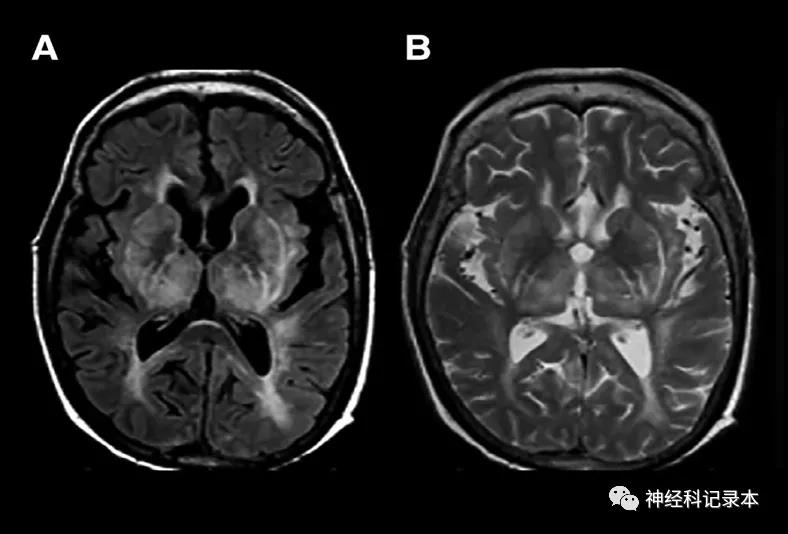

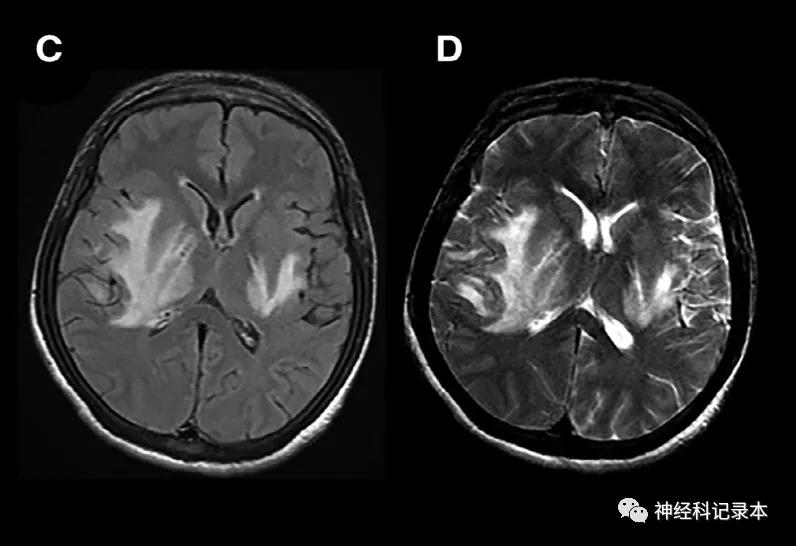

影像表现为豆状核在T2WI、FLAIR上基本对侧的异常高信号(T1WI上呈低信号),CT表现为豆状核低密度。

病例1:63岁男性,维持性血液透析期间,出现的二甲双胍脑病。

病例2:61岁男性,肾脏捐献者,急性肾衰所致尿毒症脑病,合并有全身性感染。

病例3:20岁男性,慢性肾衰急性加重,合并有全身性感染。

病例4:63岁女性,2型糖尿病、血液透析患者,亚急性起病的语言障碍和行走困难。病前服用二甲双胍1周。

病例5:73岁女性,系统性红斑狼疮患者,在无代谢性酸中毒的情况下,出现了豆状核叉征。

治疗

目前认为,最有效的治疗方法是强化血液透析治疗、对症治疗。

来源:神经科记录本

查看更多