查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

肝内胆管癌是第二高发的原发性肝脏恶性肿瘤,早期诊断难,手术切除率低,恶性程度高,易累及周边脏器和远处转移,并对放化疗不敏感,预后极差,术后5年生存率仅20%~30%,同时缺乏有效的靶向和免疫治疗。因此,特别需要深入阐明肝内胆管癌的发病机制,绘制更精确的基因及分子图谱,为鉴定新的诊治靶点并实现个体化治疗提供理论依据。

2021年12月30日,国际顶级生物医学期刊《Cancer Cell》在线发表了复旦大学(附属中山医院)肝癌研究所樊嘉院士团队的最新成果“肝内胆管癌的蛋白基因组特征图谱及临床亚型”的研究论文,该研究全面解析了肝内胆管癌的分子特征全景,为肝内胆管癌的临床诊治提供了新思路和新策略。

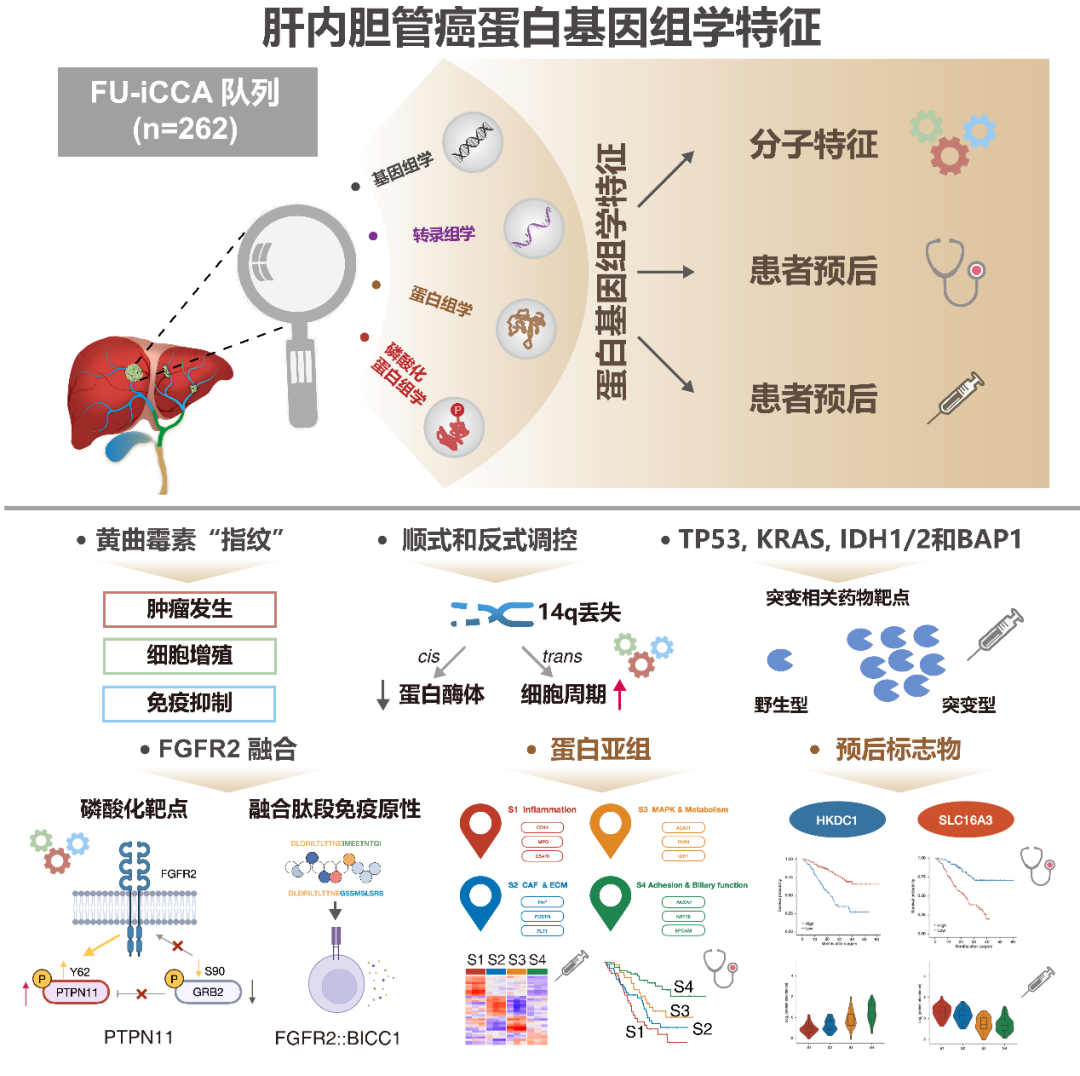

樊嘉院士等团队合作,利用262例在中山医院肝外科手术切除的肝内胆管癌患者来源的样本,综合基因组、转录组、蛋白质组、磷酸化蛋白质组和微生物组等多组学多维度数据,首次系统性绘制了肝内胆管癌的多维分子图谱,为肝内胆管癌的发生发展机制、精准分子分型、预后判断和个性化治疗策略提供了新思路。

在该研究中,樊嘉院士团队建立了以蛋白质组为核心肝内胆管癌患者的分子分型:炎症型(S1)、间质型(S2)、代谢型(S3)和分化型(S4),这四个亚型在基因组、免疫微环境、治疗策略、临床预后等方面具有独有的特征,有望指导临床的个体化诊治;并明确了肝内胆管癌五个主要驱动基因(TP53、KRAS、FGFR2、IDH1/2、BAP1)的针对性的潜在治疗靶点,深度揭示了这些突变与细胞周期、药物代谢、炎症-感染等生物学过程的关联性。

此外,研究揭示了黄曲霉毒素及中草药马兜铃酸所造成的基因突变指纹在肝内胆管癌发生发展中的重要作用,为病因预防提供了线索。特别是发现了10%的肝内胆管癌存在FGFR2基因的融合和突变,FGFR2融合蛋白不仅驱动了肝内胆管癌发生发展、产生了新的靶向治疗靶点,而且部分融合蛋白衍生的抗原肽具有较强免疫原性,能够引起特异性T细胞群的激活和扩增,也是潜在免疫治疗靶点。

本研究是樊嘉院士团队继2019年肝细胞癌分子分型登顶国际顶刊Cell、以及2019与贺福初院士团队合作的早期肝细胞蛋白组登顶Nature之后的又一力作。通过整合多组学数据,较为完整地揭示了肝内胆管癌的分子特征及发生发展机制,是临床科学与蛋白组等基础科学的强强联合,在重大疾病的诊断标志物以及治疗性靶标上取得突破性进展。这些成果将进一步扩大我国在精准医学领域的优势,推动生物医药产业的创新性发展,为探索肿瘤异质性和实现个体化治疗做出重要贡献。

//

复旦大学附属中山医院樊嘉院士、中国科学院上海药物研究所周虎研究员、中国科学院分子细胞科学卓越创新中心高大明研究员、中山医院高强教授为该文共同通讯作者。复旦大学附属中山医院董良庆医师、中国科学院博士生鲁大运和陈然等为该文共同第一作者。

来源:复旦大学附属中山医院官方公众平台

查看更多