查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

创刊40周年献礼!本季【“领航计划”跟着“国家队”学常见疾病诊疗】血液科专项,有幸邀请到中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所)干细胞移植中心冯四洲教授团队特别策划,针对血液病感染防治这一临床刚需话题,特别组织了15期培训。

专科大三甲的诊疗思路到底强在哪?抓住这次宝贵的机会,15天重塑血液病感染诊疗思维!

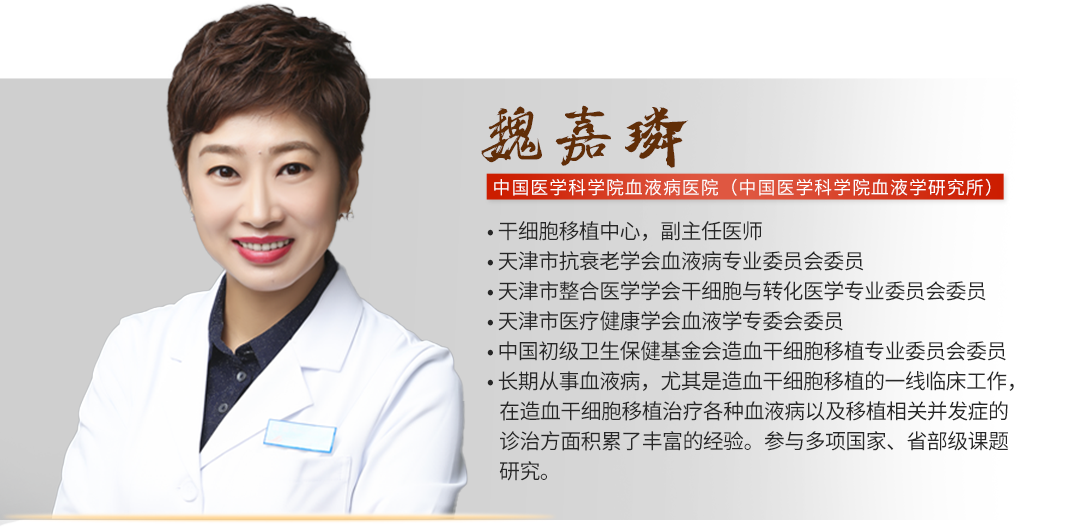

本期作者:魏嘉璘

中性粒细胞缺乏(粒缺)状态[包括血液肿瘤化疗后或重型再生障碍性贫血(SAA)、骨髓增生异常综合征(MDS)等疾病]时感染风险显著增高,易进展为菌血症。

国内一项多中心、前瞻性流行病学研究显示:1139例住院患者共发生784例次粒缺伴发热,粒缺持续21 d的感染累积发生率高达81.9%。

中心静脉置管、胃肠道黏膜炎、既往90 d内广谱抗生素暴露史和粒缺持续时间﹥7 d是粒缺伴感染的独立危险因素,并且危险因素越多感染的概率越高,同时具备3~4项危险因素的患者发生感染的概率达95.6%。

常见的感染部位依次为肺部、上呼吸道、肛周组织和血流感染(BSI);此外,皮肤软组织、胃肠道、泌尿道和导管相关感染亦非罕见。

与免疫功能正常的患者相比,粒缺伴感染患者的临床表现常不典型,约30%~50%的患者难以明确感染灶,需要通过仔细地查体或辅助检查(如高分辨CT和反复的病原学培养等)来辨别。

对于反复发热且经验性抗感染治疗无效的患者,还需要考虑罕见部位的感染如肝脾念珠菌病、感染性心内膜炎等。

粒缺伴感染时,病原菌以革兰氏阴性菌为主,占50%以上,其次为革兰氏阳性菌,再其次为真菌。

常见的阴性菌包括大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、嗜麦芽窄食单胞菌和鲍曼不动杆菌;

常见的阳性菌包括肠球菌、链球菌属、金黄色葡萄球菌和凝固酶阴性的葡萄球菌;

常见的真菌为白念珠菌,其次为黄曲霉菌。

病原谱因感染部位、危险因素和预防用药的不同存在一定差异,在不同地区和不同医院也存在差异。

此外,一些机会致病菌如结核分枝杆菌、非结核分枝杆菌、诺卡菌、卡氏肺囊虫等在血液病患者亦时有发生,当常规抗感染治疗无效时需考虑到此类病原菌的可能性。

近年来,宏基因组测序(mNGS)靶向病原菌测序(tNGS)大大提高了病原菌的检出率,并可检出一些罕见病原体及病毒等微生物,当遇到反复发热且病原菌不明时可以考虑采用mNGS或tNGS来明确病原菌。

近年来国内耐药菌检出率逐年增高,如产超广谱β内酰胺酶(ESBLs)的大肠杆菌/肺炎克雷伯菌、耐碳青霉烯的克雷伯菌/铜绿假单胞菌/鲍曼不动杆菌、耐万古霉素的肠球菌/葡萄球菌等,是粒缺伴感染患者诊治面临的重要挑战。

CHINET监测网的资料显示,耐碳青霉烯类的肠杆菌科细菌(CRE)检出率2014年为12.5%,2016年为22.9%,2019年升至26.8%。

有文献报道定植此类耐药菌后感染率可达25%,因此需要结合当地的病原学分布特点和药敏实验合理选择抗生素。

粒缺伴感染的病死率约为5%~10%,其中肺部感染死亡率最高(20.8%),其次为BSI(7.1%)。相关危险因素为:年龄﹥40岁、血流动力学不稳、既往耐药菌的定植或感染、BSI和肺部感染。

此外,异基因移植、肝肾功能不全、肿瘤未缓解、使用免疫抑制治疗和严重的黏膜炎也是高危因素。

粒缺伴感染的患者能否在出现感染相关症状如发热后第一时间经验性使用抗菌药物至关重要,否则会大大增加病死率。

粒缺状态时感染风险显著增加且存在一定的病死率。

粒缺伴感染的临床表现不典型,很多患者无法明确感染灶和病原菌,第一时间经验性使用抗菌药物可以大大减少病死率,同时需不遗余力地查找感染灶和病原菌,根据药敏实验合理调整抗菌药物。

参考文献:

查看更多