查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

胃蛋白酶原(PG):由泌酸腺的主细胞合成,在胃腔内经盐酸(HCL)或已有活性的胃蛋白酶(pepsin)作用变成胃蛋白酶,分解蛋白质。

该酶作用的最适pH为2,进入小肠后,酶活性丧失。

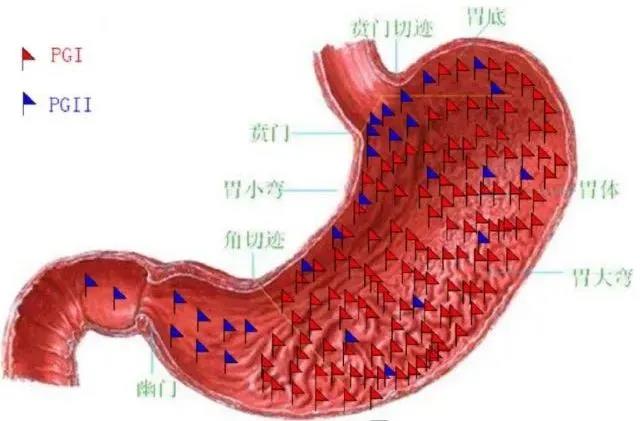

PG是胃蛋白酶的前体,根据其生化性质和免疫原性将其分成2个亚群,分别为胃蛋白酶原I(PG I)、胃蛋白酶原II(PG II),而PG I主要由胃底腺的主细胞分泌,PG II由胃底腺(胃底和胃体部)、贲门腺、幽门腺所分泌。

PG分泌区域较大,但浓度相对较低。通常情况下,约有1%的PG透过胃黏膜毛细血管进入血液循环,进入血液循环的PG在血液中非常稳定。血清PG I和PG II反映胃黏膜腺体和细胞的数量,也间接反映胃黏膜不同部位的分泌功能。当胃黏膜发生病理变化时,血清PG含量也随之改变。因此,监测血清中PG的浓度可以作为监测胃黏膜状态的手段。

1. PG筛查推荐指南

2006年中华医学会消化学分会将血清PG I和PG II检测列入“中国慢性胃炎共识意见”,认为对萎缩性胃炎诊断有重要价值。

2009年1月,我国确定血清胃蛋白酶原PG I&PG II是胃癌早期病变的指定的筛查手段。引自《中国癌症筛查及早诊早治技术方案》。

2. PG的临床应用价值

PG胃肠镜检查前的第一线胃癌筛查方式,可对无症状患者及早进行筛查。

PG检测可用于筛查胃癌高风险人群,但PG不是胃癌的直接标志物。

PG I、PG II联合CA72-4、CA19-9、CEA、CA242、CA50,提高胃癌筛查阳性率,确定高危人群,制定随访策略。

胃溃疡、胃炎等良性病变PG I、PG II阳性率增高,提高临床关注。

幽门螺杆菌治疗随访,PG I/PG II比值升高说明好转。

胃癌切除术后监测,PG I、PG II升高提示复发。

早期进行胃炎筛查可一定程度降低或延缓胃癌的发生率,PG作为胃损伤的早期侦察兵,定量检测人体血清中的PG I和PG II的浓度,可定量监测从Hp感染、萎缩性胃炎乃至早期癌症的全过程。

作者:天津医科大学肿瘤医院 陈冲

文章首发自检验医学网

查看更多