查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

中性粒细胞缺乏(粒缺)伴发热患者是一组特殊的疾病人群。由于免疫功能低下,炎症相关临床症状和体征常不明显,病原菌及感染灶也不明确,发热可能是感染的唯一征象,如未及时给予恰当的抗菌药物治疗,感染相关死亡率高。因此,充分认识粒缺伴发热患者的相关风险、诊断方法以及如何合理使用抗菌药物,对于降低粒缺伴发热的发生率和死亡风险至关重要。

1.粒缺:

指外周血中性粒细胞绝对计数(ANC)<0.5×109/L,或预计48 h后ANC<0.5×109/L;严重粒缺指ANC<0.1×109/L。

2.发热:

指单次口腔温度≥38.3 ℃(腋温≥38.0 ℃),或口腔温度≥38.0 ℃(腋温≥37.7 ℃)持续超过1 h。粒缺期间应避免测定直肠温度,以防止定植于肠道的微生物侵入。

需要指出的是,发热是粒缺患者应用抗菌药物的指征,由于这群患者临床表现差异较大,临床医师的判断在决定是否需要给患者使用抗菌药物治疗时起着关键性作用。即使患者不能满足上述定义,也需要医师仔细甄别是否需要应用抗菌药物治疗,例如,对于全身状况不良的患者(尤其是老年患者)应警惕感染时可能无发热或表现为低体温。在考虑细菌感染同时也需要警惕其他病原菌感染和混合感染。

1.病史询问和体格检查:

详细了解既往抗菌药物使用、耐药和定植情况,发现感染的高危和隐匿部位;但相当一部分患者无法明确感染部位。

2.实验室检查:

全血细胞计数、肝肾功能和电解质检查,至少每3 d复查1次;降钙素原、C反应蛋白等感染相关指标的检查对感染诊断有提示意义。

3.微生物学检查:

至少同时行两套血培养检查,如果存在中心静脉导管(CVC),一套血标本从CVC的管腔采集,另一套从外周静脉采集。无CVC者,应采集不同部位静脉的两套血标本进行培养,采血量为每瓶10 ml。如果经验性抗菌药物治疗后患者仍持续发热,可以每隔2~3 d进行1次重复培养。同时根据临床表现,对可能出现感染的部位进行相应的微生物学检查。除培养外,根据疾病情况,也应当进行其他微生物学检测,包括:

(1)微生物涂片:采集组织分泌物如下呼吸道标本、肛周样本,伤口创面和脓肿分泌物等进行涂片检测,是经济快捷发现病原菌的方法。涂片阳性且与培养结果一致,对病原学诊断有一定参考价值,可作为初始经验性抗感染治疗的依据。

(2)血清学检测:急性期血清学IgM抗体阳性对诊断有指导价值,恢复期IgG抗体滴度呈4倍或4倍以上变化或IgM抗体由阴转阳具有回顾性确诊的价值。但粒缺患者由于免疫功能底下,急性期血清学阳性检出率低。血清1,3-β-D葡聚糖试验(G试验)、血清或分泌物半乳甘露聚糖抗原试验(GM试验)阳性对侵袭性真菌病诊断有辅助价值。

(3)聚合酶链反应(PCR)和宏基因组二代测序(mNGS):PCR和mNGS等分子生物学技术检测出病原微生物,可作为病原学诊断的参考,但需结合流行病学和临床特征综合评估是否为致病菌。PCR检测血液或组织中微生物DNA/RNA含量,对某些病毒性疾病如疱疹病毒感染的诊断具有确诊价值。基于mNGS通过分析临床标本中微生物的DNA/RNA含量与丰度来判断致病菌,有望提高病原检测的敏感性,缩短检测时间,对罕见病原菌感染的诊断具有优势。但该技术临床应用尚需解决许多问题,如标本中人类基因组的干扰、检验质量良莠不齐、结果解释缺乏规范,结论易失信等,目前尚不作为常规临床检测方法推荐。

4.相关感染部位的评估和影像学检查:

X线、CT、B超、PET-CT等。

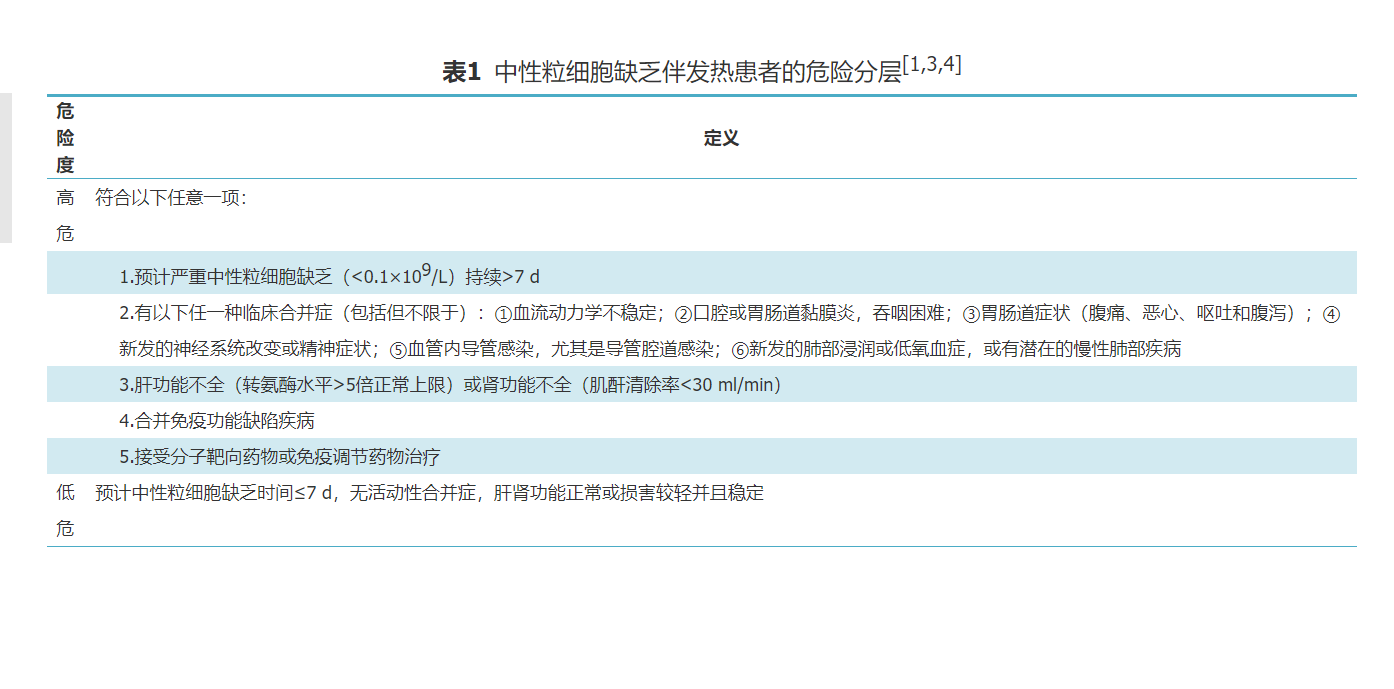

危险分层是粒缺伴发热患者治疗开始前的必要工作,对于后续经验性选择抗菌药物至关重要(表1),危险分层包括高危和低危患者,高危患者必须住院治疗,不符合低危标准的患者均应按照高危患者进行处理。

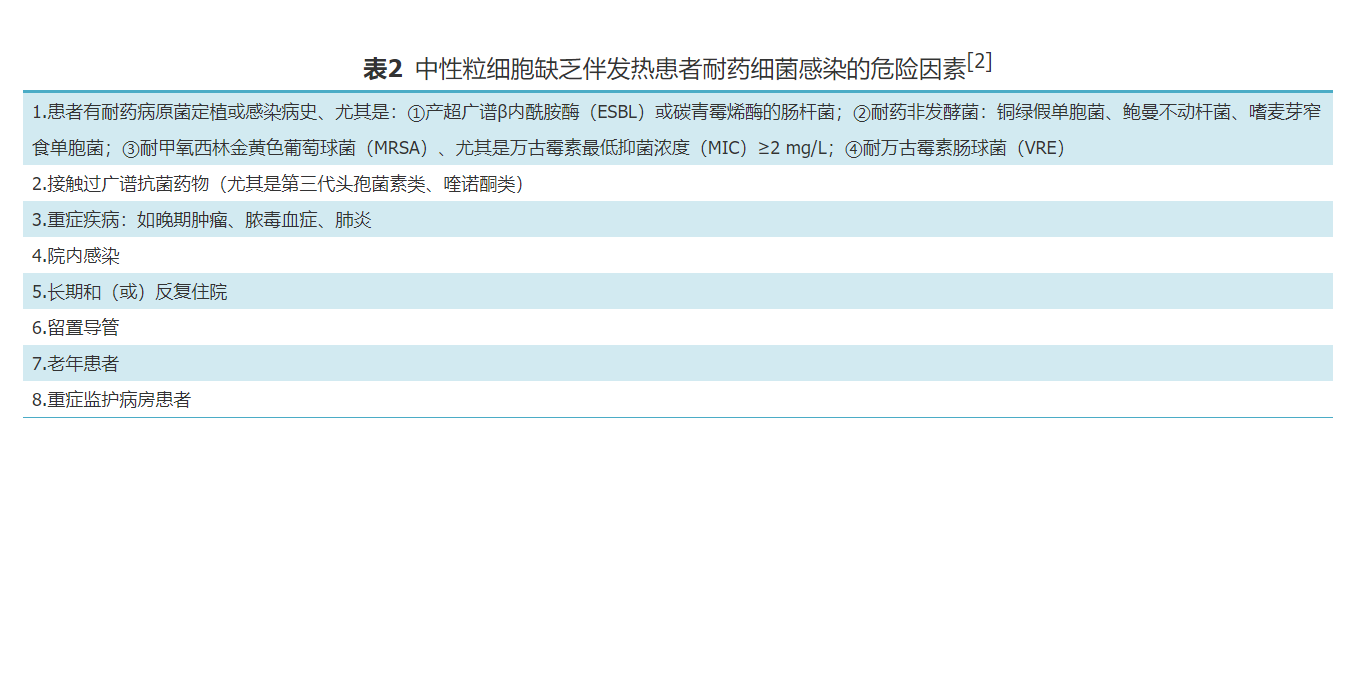

随着抗菌药物耐药问题日趋严重,粒缺伴发热患者在经验性治疗前,还应进行耐药危险因素评估(表2)。

来源:中华血液学杂志 节选自《中国中性粒细胞缺乏伴发热患者抗菌药物临床应用指南(2020年版)》

查看更多