查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

据统计,药物热约占住院发热患者的10%左右。抗菌药物是导致药物热最常见的药物,因为多数感染患者原有发热症状,容易与感染性发热相混淆,误诊率较高,给临床药物治疗带来很大的困扰和矛盾,及时、准确鉴别感染加重与药物热尤为重要。

患者,女,45岁,身高160cm,体重42kg,BMI 16.80kg/m2。因“咳嗽伴胸闷10余天”,自购“罗红霉素”药物治疗,症状无明显改善,于2018.08.07入院接受治疗。既往有“结核球”、“痛风”病史,有药物过敏史,具体药物不详。

治疗经过:

2018.08.07:入院胸片提示胸腔积液性质待查,且两肺存在散在炎症,治疗上给予抗感染、补液等对症治疗,抗感染方案为盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液联合注射用盐酸头孢甲肟。

2018.08.11:依据患者的症状体征及胸部CT、胸腔积液等相关检查,考虑为肺结核导致,给予异烟肼片、利福喷丁胶囊、乙胺丁醇片抗结核治疗。

2018.08.18:患者诉突发高热,最高体温达38.9℃,发热时全身乏力,不思饮食,热退后又无明显不适。考虑患者可能昨日受凉后出现发热,给予吲哚美辛栓半片肛塞降温,余治疗不变,继观。

2018.08.21:患者主诉发热情况并无缓解,且多在每日中午最后一瓶药水输完后出现上述情况,用吲哚美辛栓后体温均能下降。急查血常规提示白细胞减少、炎症指标有所下降,患者总体临床症状有所好转,考虑可能为抗结核药物导致的骨髓抑制和药物热,停用抗结核药物并使用药物作升白处理,监测血常规及患者体温。

2018.08.22:患者主诉仍有发热,最高达38.5℃,结合患者所说在每日中午最后一瓶药水吊完后出现发热,临床药师调取用药记录,患者所说输液为头孢甲肟,查阅相关资料,提及可能引起药物热及粒细胞缺乏,故停用头孢甲肟。

2018.08.23:患者未再次出现发热。

2018.08.26:患者已连续三天体温基本正常,考虑可能由于头孢甲肟导致的发热,重新恢复抗结核治疗,同时观测患者体温,余治疗不变,继观。

2018.08.29:患者重新使用抗结核药物后,未再次出现发热,目前状况平稳,评估患者病情后,给予办理出院。

药物热是指患者使用某种或多种药物直接或间接引起的发热,待停药后体温降至正常的一种不良反应。目前临床尚无特异性诊断标准,一般根据患者用药史、病情转归、实验室检查、停药或换药观察、激发试验等综合判断。鉴别感染加重与药物热时,需特别关注以下三点:

第一,体温升高是否可用患者病情转归来解释?

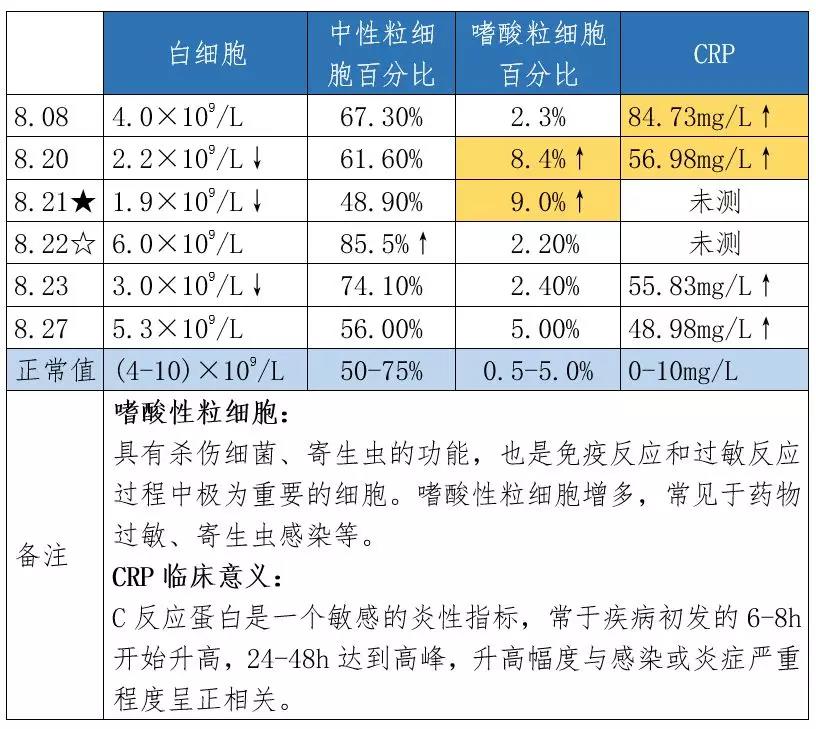

抗菌药物引起的药物热,通常伴有嗜酸粒细胞绝对值升高,白细胞降低,血清总IgE值升高,其中以嗜酸粒细胞绝对值升高和血清总IgE 值升高为常见,而感染一般不会引起这种实验室检查的变化。

第二,体温升高是否与可疑药物的用药时间有相关性?

抗菌药物引起的药物热,多数在给予抗菌药物后1~2周出现;已出现药物热的患者或有药物热史的患者,再次用药后10min~2h出现。随着药物在体内的消除,体温一般在停药后3 d 内可降至正常。

第三,体温升高是否与患者的特异体质反应有关?

β-内酰胺类抗生素是最易引起药物热的抗菌药物,按发病机制属于Ⅲ型(免疫复合物型)变态反应,常与特异性体质有关。曾有药物过敏史或食物过敏史者,特别应警惕药物热的可能性。

1、患者肺部感染加重证据不足

2018.08.07,患者入院胸片提示:两肺散在炎症,两侧胸腔积液;次日检查CRP(C反应蛋白)等炎性指标均高于正常值,嗜酸粒细胞百分比在正常值范围内。

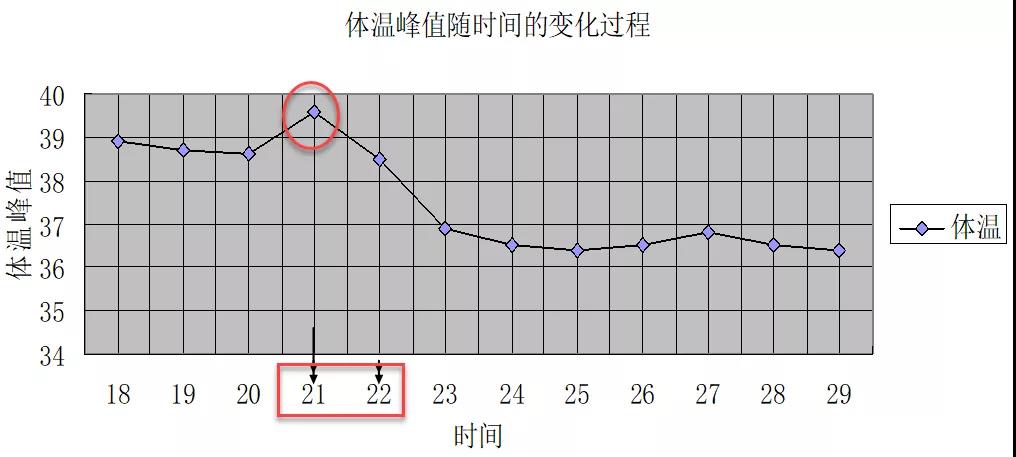

2018.08.18,患者在治疗第12天时,出现体温突然上升。2018.08.21,患者发热情况无缓解,急查血常规及各炎性指标,提示白细胞及粒细胞减少、嗜酸性粒细胞增多,但各炎性指标有所下降,且临床症状明显好转。结合患者曾有药物过敏史,考虑患者突发高热为药物热所致可能性较大。

2、患者表现与头孢甲肟用药时间具有相关性

文献资料显示,抗结核药物和β-内酰胺类抗生素发生药物热的概率相对较高,该患者突发高热的时间与使用这两类药物的时间具有相关性:患者在连续用药后第12天突然出现体温升高,且每日多在中午最后一瓶药水输完后出现。

对于这种接受多种药物治疗出现可疑药物热的患者,可每2-3天停用一种药物的方法,并密切观察体温变化、相关实验室指标与停药的关系。

2018.08.21停用抗结核药物,22日体温仍最高达38.5℃;2018.08.22停用头孢甲肟,23日体温恢复正常,考虑由头孢甲肟致药物热的可能性较大;2018.08.26重新恢复抗结核药物治疗,直至2018.08.29患者出院,未再次出现发热,且白细胞以及嗜酸粒细胞均趋于正常,印证了是由头孢甲肟引起药物热的结论。

大量临床实践证明,几乎所有的药物均可致热,只是发生的概率有所不同。药物热更常见于抗菌药物、抗结核药、中药制剂、酶类及生物化学药等。

药物热可发生在治疗过程中任意时间点,不同种类药物差异较大,多见于用药后1~2周。如果患者原发病已有好转,而体温仍高,或体温一度下降后再度升高,临床上又找不到引起发热或发热加重确切病因时,尤其患者合并过敏史,均因首先考虑药物热的可能。

一旦确诊为药物热,应停用可疑药物,通过补液方式加速药物排泄,还可同时使用物理降温,重症患者可应用肾上腺皮质激素,但不建议使用钙剂、抗组胺药、解热镇痛药,因这些药物同样可引起药物热。

对于已发生过药物热的患者,还应告知其避免再次使用同一种药物。

本文首发于药评中心公众号

作者:安徽省舒城县人民医院临床药学室 郏亭亭

查看更多