查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

《自然·通讯》(Nat Commun)杂志是一本多学科期刊,发表来自自然科学各个领域的高质量研究,该杂志发表的论文代表了每个领域专家的重要研究进展。本期“中国之声——呼吸力量”专栏为大家带来空军军医大学西京医院呼吸与危重症医学科屈朔瑶副教授、宋立强教授以及广州医科大学生物医学工程学院招展奇教授等合作完成的《利用电阻抗断层扫描对肺功能正常人群进行早期筛查揭示出未被识别的肺部病理特征》研究,该研究于2025年1月13日在线发表于《自然·通讯》杂志。

早期识别肺功能损害对慢性阻塞性肺疾病(以下简称“慢阻肺病”)早期筛查至关重要,但传统肺功能检查在检测早期肺功能衰退方面敏感性有限,且主要提供总体肺功能指标,无法捕捉到肺通气区域性的细微变化,因此急需一种替代技术来增强早期肺通气功能异常的筛查。电阻抗断层成像(EIT)是一种无创成像技术,通过交替电流测量胸部组织阻抗的变化,能够提供肺部功能的动态、实时区域信息,与传统的肺功能检查相比,在检测早期肺功能障碍方面具有独特优势。本研究目的是利用EIT对肺功能正常人群进行筛查,以揭示出未能被识别的肺部病理特征。

研究共招募了3180名健康参与者进行年度健康检查。其中,130名参与者在概念验证阶段进行了EIT测量,105名参与者在验证阶段进行了EIT测量。所有参与者均进行了胸部计算机体层摄影(CT)作为参考。过程中记录参与者的人口统计学数据和肺功能参数。

EIT测量与肺功能检测同时进行,EIT数据记录后,通过计算时间常数(τ)来评估肺部状态,具体公式为τprod=τmed×τiqr,其中,τprod表示区域时间常数,τmed表示每个像素在呼气过程中的平均阻抗,τiqr表示阻抗分布的四分位数间距。

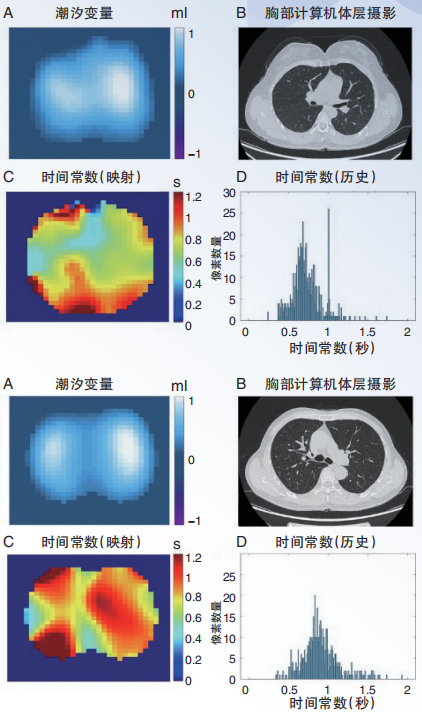

在概念建立阶段,130名参与者的平均年龄为33.5岁,平均体重为71.5kg,平均身高为173.3cm,其中55%为吸烟者,肺功能参数显示,第1秒用力呼吸量(FEV1)和用力肺活量(FVC)的预测值百分比分别为97.9%和95.6%,EIT筛查的敏感性和特异性分别为81.3%和50.0%。CT检查发现16名参与者存在异常,其中13名来自EIT异常组。EIT异常参与者的肺功能损害阳性率为0.59。对于EIT定义的肺功能异常的参与者(图1),τ的平均值和变化均显著增加。

在验证阶段,在105名参与者中,EIT筛查的敏感性和特异性分别为77.9%和50.0%。CT检查发现9名参与者存在异常,其中7名来自EIT异常组。EIT异常参与者的肺功能损害阳性率为0.78。

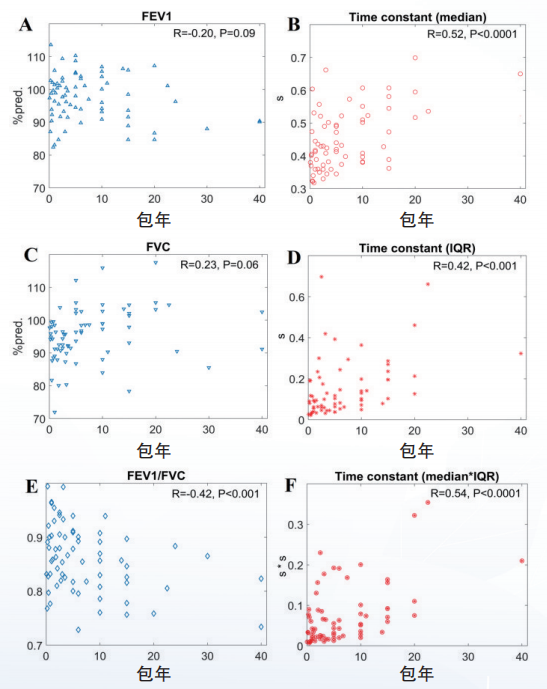

相关性分析显示,τprod与吸烟量之间显著相关(图2),这表明了吸烟对肺功能的影响。

图1τ在EIT定义的肺功能异常者中平均值和变异度显著增加

图2 EIT中τprod与吸烟程度显著相关

该研究首次证实EIT在筛查早期局部肺通气异常中具有较高的敏感性和特异性,较常规肺功能检查在慢阻肺病高危患者群的早期筛查效能上具有一定的优势和潜力。EIT可能作为慢阻肺病早筛的有效工具,具有良好的应用前景。

慢阻肺病患者数量庞大,大多数患者确诊时已处于疾病中后期,目前正规治疗对缓解症状、减少急性加重次数有效,但恢复肺功能效果甚微。因此,早筛、早诊、早治是慢阻肺病防治的基础。本研究团队近年来一直围绕EIT在慢病领域的诊治效能开展系列研究。本研究表明,EIT作为无创、无辐射、动态成像新技术,具有弥补传统肺功能和影像学检测局限性的潜力,通过交替的电流来测量胸腔内组织阻抗的变化,进而提供了总体和局部肺功能的动态检测能力。在区域层面上可视化的监测能力使EIT特别适合检测早期肺功能障碍,我们的研究采用了概念建立和验证两阶段研究方法,证实传统的肺功能可能无法捕获区域一级发生的早期变化。基于EIT的区域时间常数τ可能是早期筛查肺功能损害的有前途的工具。但本研究也存在诸如肺功能检测质量参差不齐导致受试者脱落率较高,影像学资料偏少且评估存在主观性,呼吸功能症状评分偏简单等不足之处,在后续研究中会进一步修正改善。

呼吸与危重症医学科副教授,副主任医师,硕士研究生导师

担任陕西省医师协会呼吸医师分会总干事、陕西省医学会呼吸结核分会慢阻肺学组委员、全军呼吸专业委员会青年委员、全军呼吸专业委员会哮喘学组委员等学术任职

主持国家自然科学基金2项、省部级课题2项、校院级课题9项;担任科技部重点研发计划子课题分中心负责人

发表论文近40篇,其中以第一、通讯作者发表SCI论文15篇(最高IF:14.7),副主编专著1部,申请实用新型专利2项

空军军医大学西京医院呼吸与危重症医学科主任

博士、主任医师、教授、博士研究生导师

中华医学会呼吸病学分会呼吸治疗学组委员

中国医师协会呼吸医师分会危重症工作委员会委员

中国老年保健医学研究会呼吸病学分会副主任委员

陕西省医学传播学会呼吸病学分会荣誉主任委员

西北呼吸危重症联盟理事长、重症肺炎诊治联盟理事长

陕西省呼吸医师分会常委等学术职务

曾赴美国盐湖城IMC医学中心学习重症监护医学1年

承担国家自然科学基金资助课题4项、陕西省社会发展科技攻关项目及自然科学基金资助重点课题6项,发表论著72篇,参编著作18部

获得陕西省科技进步奖一、二及三等奖各1项

西京医院呼吸与危重症医学科呼吸慢病诊疗团队现有成员6名,其中主任医师1名,副主任医师2名,主治医师3名,博士3名、硕士1名。成员分别担任中华医学会呼吸病学分会呼吸治疗学组委员、中国医师协会呼吸医师分会危重症工作委员会委员、陕西省医师协会呼吸分会总干事、全军呼吸专委会青委等。团队致力于哮喘、慢阻肺等常见呼吸慢病临床诊治研究,每年接诊呼吸慢病患者5万余人次,在西北地区开展首例重度哮喘生物治疗、重度哮喘支气管热成形术、无创呼吸机支持下晚期慢阻肺病肺减容治疗。聚焦慢阻肺早筛早诊及预防干预研究,相关成果发表在Nat Commu等期刊,承担国科金9项、省级课题10余项。

本文由中国医学论坛报社呼吸与危重症编委会编委

空军军医大学第一附属医院 宋立强 教授组稿

查看更多