查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

作者:首都医科大学附属北京天坛医院神经病学中心 李曼

本文由首都医科大学附属北京天坛医院在读博士李曼与大家分享于2021年11月1日在线发表于 The Lancet Neurology 的“Apixaban versus no anticoagulation after anticoagulation-associated intracerebral haemorrhage in patients with atrial fibrillation in the Netherlands (APACHE-AF): a randomised, open-label, phase 2 trial”一文。

研究背景

房颤患者通常需要长期甚至终生抗凝治疗以预防血栓栓塞事件,对于发生抗凝治疗相关性脑出血的房颤患者,如何平衡出血与栓塞风险,是否重启抗凝治疗,是一个争议已久的临床难题。近年来有观察性研究显示,对此类患者重启抗凝治疗,其缺血性卒中风险降低且出血性卒中风险与未重启抗凝治疗相似。阿哌沙班作为新型口服抗凝剂,较传统口服抗凝治疗具有更低的出血风险,或可作为此类患者更好的选择。

本研究旨在评估抗凝治疗相关性脑出血房颤患者中,使用阿哌沙班重启抗凝治疗与非抗凝治疗相较,非致死性卒中或血管性死亡的发生率。这一研究结果也将为更大规模的试验设计提供依据。

研究方法

APACHE-AF(Apixaban versus no anticoagulation after anticoagulation-associated intracerebral haemorrhage in patients with atrial fibrillation in the Netherlands)研究是一项在荷兰16家医院开展的前瞻性、随机、开放标签、盲法终点评估的2期临床试验。纳入标准为:发生抗凝治疗相关性脑出血后7~90天内的房颤患者;CHA2DS2-VASc评分≥2分;mRS评分≤4分。研究采用中央随机化系统将参与者随机分配(1:1)至接受口服阿哌沙班(5mg,每日两次;或低剂量2.5mg,每日两次)治疗或避免抗凝治疗(可由治疗医生决定是否口服抗血小板药物),采用最小随机化法,纳入因素为年龄(≤75岁或>75岁)及出血位置(脑叶出血或非脑叶出血)。主要复合性结局为在至少6个月的随访期内,发生非致死性卒中或血管性死亡(以先到者为准)(ITT人群)。

研究结果

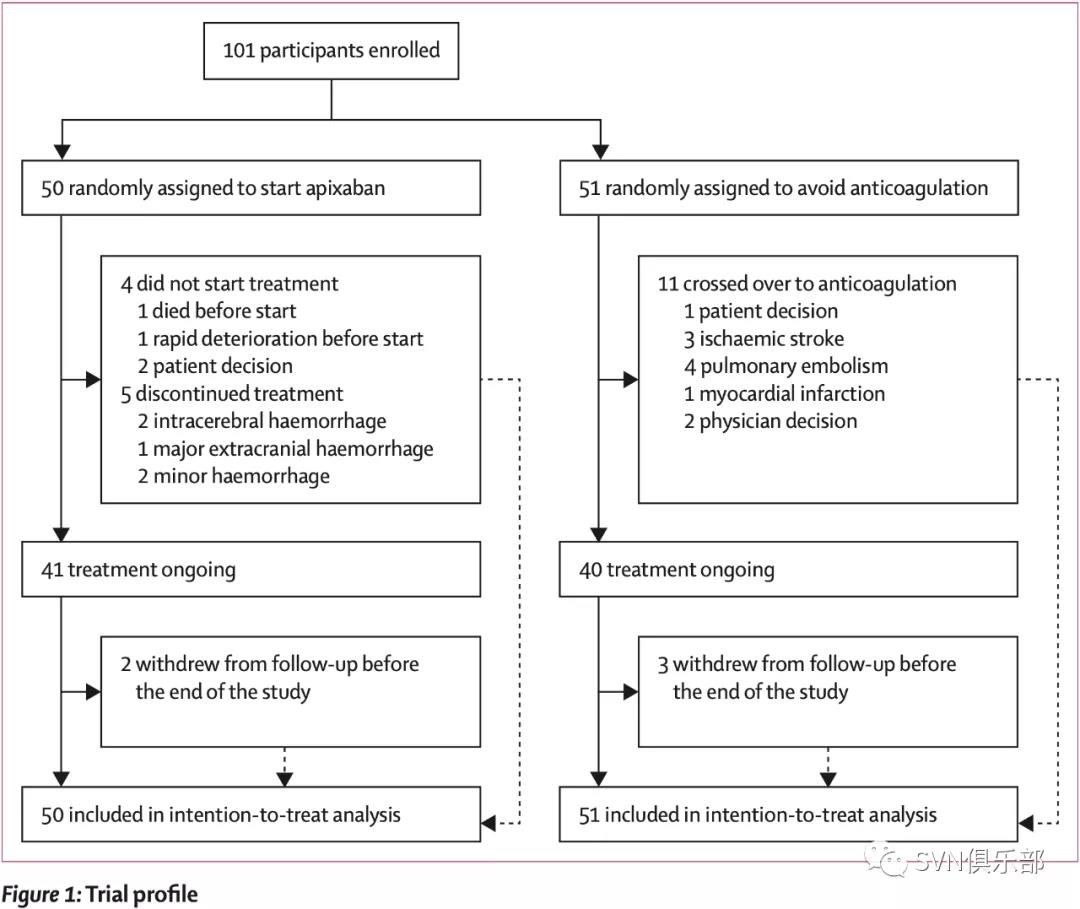

自2015年1月15日至2020年7月6日,共纳入101例患者,中位年龄78岁(IQR 73-83)。其中50例接受阿哌沙班治疗,51例避免抗凝治疗(其中26例(51%)接受抗血小板治疗),无失访病例。中位随访时间为1.9年(IQR 1.0-3.1)(Figure 1)。

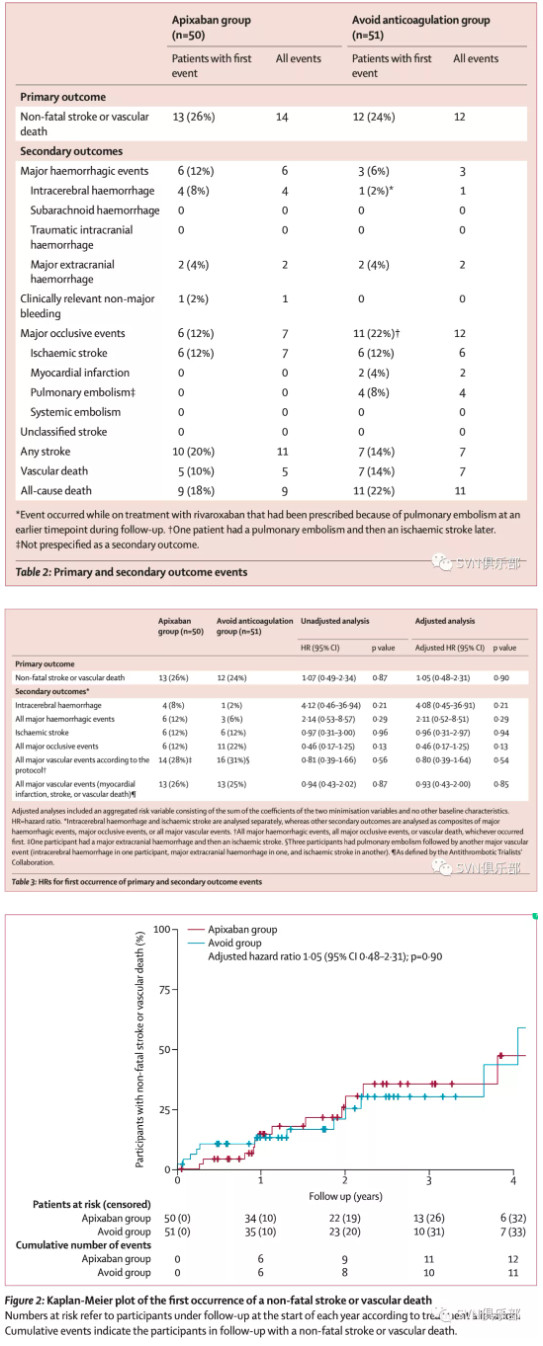

意向性治疗分析(intention to treat analysis)中,使用阿哌沙班的受试者有13例(26%)发生了主要终点事件(年事件发生率12.6% [95%CI 6.7-21.5]);在未接受抗凝治疗组中有12例(24%)受试者发生了主要终点事件(年事件发生率11.9% [95%CI 6.2-20.8]);调整后HR 1.05 [95%CI 0.48-2.31];p=0.90)(Table 2-3,Figure 2)。

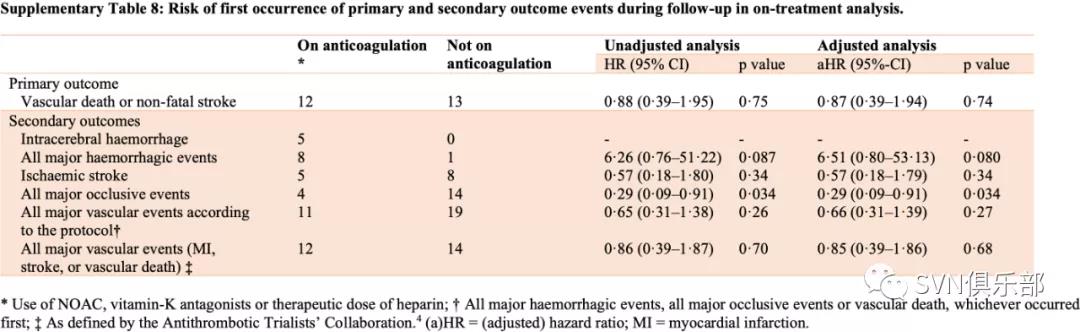

在接受治疗分析(on-treatment analysis)中,106例患者年随访期间,抗凝治疗组12例受试者发生非致死性卒中或血管性死亡(年事件发生率11.3 [95%CI 5.8-19.7]);在98例年随访期间,13例未接受抗凝治疗的受试者发生非致死性卒中或血管性死亡(年发生率13.3 [95%CI 7.1-22.7];校正HR 0.87 [95%CI 0.39-1.94],p=0.74)(Supplementary Table 8)。

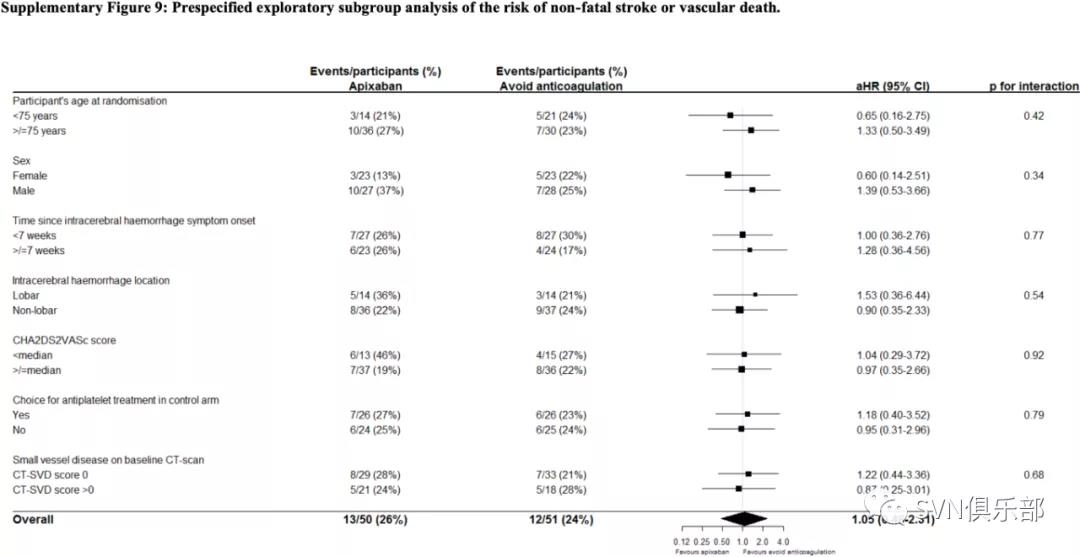

在预设的主要结局的探索性亚组分析中,未发现显著性差异(Supplementary Figure 9)。

研究结论

对于抗凝治疗相关性脑出血的房颤幸存者,无论使用阿哌沙班重启抗凝或避免抗凝,随后每年发生非致死性卒中或血管性死亡的风险均很高。本研究结果提示,需要进行足够大样本量的随机对照试验,以明确哪些亚组患者重启抗凝治疗是有益的或具有高风险的。

Q

什么是“minimisation”?本研究为何采用“minimisation”进行随机化?

A

“Minimisation”即最小随机化法。临床试验随机分组方法包括:简单随机化、区组随机化、分层随机化、动态随机化等。最小随机化法为动态随机化中最常见的一种,常用于小样本量研究以保证多个预后因素组间分布均衡,其在实施过程中更依赖于计算机的算法。最小化法为较新的随机方法,其在临床研究中的使用包括后续统计分析方法的选择等在统计学领域尚有一定争议。

本研究受限于临床实际情况,样本量较小。随着样本量的降低,随机化后组间基线资料间的均衡性也相应降低。本文中研究者认为年龄、是否脑叶出血是结局的重要影响因素,将其纳入预设好的分组因素中,在小样本量的情况下保证了分组的均衡性。

Q

在随访过程中,有较大比例的受试者交叉到对组治疗方案,是否会影响本研究结果的可信度?

A

一个理想的临床研究应当是每个患者都遵循随机分配后的方案且随访数据完整,但在临床实践中,临床决策受多种因素的影响,“cross-over”的情况不可避免,同时其对研究质量的影响也是真实存在的。本研究中降低“cross-over”对结果可信度影响的方法包括:(1)采用盲法终点设计;(2)在采用意向性治疗分析(intention-to-treat analysis)对结局进行分析的同时,进行接受治疗分析(on-treatment analysis)。

Q

本研究为何未对缺失值进行处理?

A

首先,本研究为小样本量研究,对缺失值进行处理可能造成研究结果较大的波动;其次,考虑到研究实施过程中部分受试者未按分配治疗、提前中止治疗、换组等情况,研究者同时采用了意向性治疗分析和接受治疗分析。意向性治疗分配中最终结局计算的两组受试者为随机化分配完成后的两组受试者总数,组间差异最小,对结局的估计趋于保守;在接受治疗分析中,按照受试者实际接受的治疗进行了分组分析。由于意向性治疗分析过程中选择偏倚最小,为临床试验统计常用分析法,在本研究作为主要结果展现在原文中。

Q

本研究对后续的临床试验有何指导意义?

A

本研究为II期临床试验,旨在为Ⅲ期临床试验的设计提供抗凝相关性脑出血患者重启/不重启抗凝治疗后非致死性卒中或血管性死亡事件可靠的发生率。在本研究最后的分析中,试验组与对照组间未发现明显差异,在预设的亚组分析中也未见差异,可能与本研究样本量较小有关。

Q

本研究对抗凝相关性脑出血的房颤患者是否重启抗凝有何指导意义?

A

近年来有观察性研究显示重启抗凝治疗后出血性卒中风险与未重启抗凝治疗相似但缺血性卒中风险降低,然而本研究发现在这部分患者中无论是否重启抗凝,均具有较高的致死性卒中或血管性死亡事件发生率。这可能与观察性研究中混杂因素较多、接受重启抗凝的多为低出血风险患者及采用了不同的结局指标相关。虽然本研究结果为阴性,识别重启抗凝低风险、高获益的抗凝相关脑出血房颤患者对临床实践有重要意义,提示在未来需要更大样本量的随机对照试验来明确重启抗凝治疗可能高风险或获益的亚组。

来源:SVN俱乐部

转载已获授权,其他账号转载请联系原账号

查看更多