查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

点击进入专题:

作者:复旦大学附属华山医院神经内科 血管组 刘心雨 程忻

串联病变是指同时合并颅内、外大动脉闭塞,在急性大血管闭塞性卒中(Large vessel occlusion,LVO)约占15% ~20%[1, 2]。对于串联病变,单纯静脉溶栓(Intravenous thrombolysis,IVT)效果欠佳,而机械取栓术(Mechanical thrombectomy,MT)是目前公认对串联病变安全且有效的治疗手段,但最佳MT术式仍在探索中,同时,静脉溶栓桥接MT的治疗方式也存在着争议。那么,针对串联病变患者,哪种治疗方式最为安全有效?

2023年2月10日,来自爱荷华大学医院的讲者Aaron Rodriguez Calienes公布了其团队的主要研究结果。

研究依托于多中心临床登记队列,由16家分中心参与。本研究旨在串联病变的患者中比较单纯机械取栓与桥接治疗的安全性与有效性,同时探究围术期使用抗板治疗(intraprocedural antiplatelets,APTs)是否会影响治疗的安全性。

主要纳入标准:

1. 年龄≥18岁

2. 串联病变患者

3. 在发病24小时内接受机械取栓治疗

排除标准:

1. 颈内动脉狭窄<50%

2. 没有进行颅内治疗

3. 穿刺距最后正常时间>24小时

4. 发病时间不明

5. 静脉溶栓信息不完整

研究终点:

主要结局:

1. 症状性颅内出血转化(Symptomatic intracranial haemorrhage,sICH)以及Ⅱ型脑实质出血(parenchymal hematoma type 2,PH2)

2. 任何颅内出血转化(Hemorrhagic transformation,HT)

次要结局:

1. 有效的再灌注,采用改良脑梗死溶栓分级(modified Thrombolysis in cerebral infarction score,mTICI)2b-3

2. 完全的再灌注,mTICI 3

3. 90天良好的功能结局(90天mRS 0-2)

4. 90天极佳的功能结局(90天mRS 0-1)

5. 在院或90天时死亡率

研究共纳入691名患者,最终共599名纳入分析,其中单纯机械取栓组344名,桥接治疗组255名,同时根据是否接受围术期抗血小板治疗分为无抗血小板治疗组106名、口服单抗组125名、口服双抗组174名以及静脉抗血小板治疗±口服抗血小板药物组194名。总人群年龄中位数68岁,男性占比68%,基线NIHSS中位数评分为16分。与单纯机械取栓组相比,桥接组患者人群更年轻(66 vs. 69,P=0.023)、更少罹患高血压、高脂血症以及房颤(P=0.009、P=0.042及P=0.039),同时桥接组患者有更高的中位基线NIHSS评分(17 vs. 15.5,P=0.027)、ASPECTS评分(9 vs. 8,P<0.01),更高比例的首过效应(66.9% vs. 55.8%,P=0.007)及更少的取栓次数(1 vs. 2, P=0.01)、更短的最后正常至动脉穿刺时间(237 vs. 602分钟,P<0.001)、最后正常至再灌注时间(300 vs. 657分钟,P<0.001)。

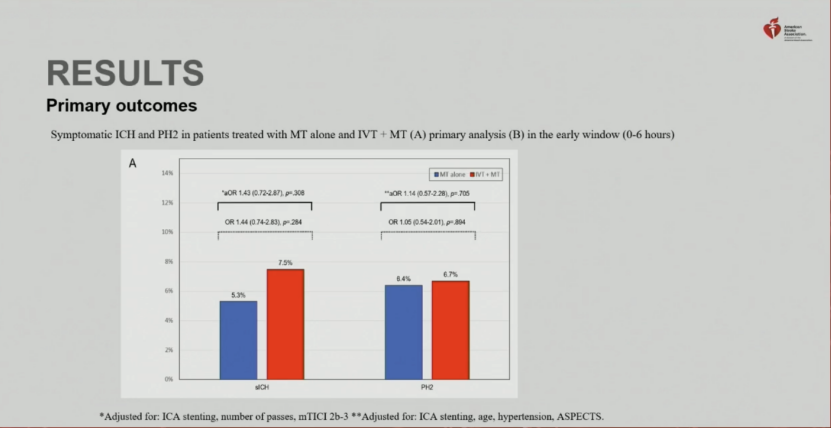

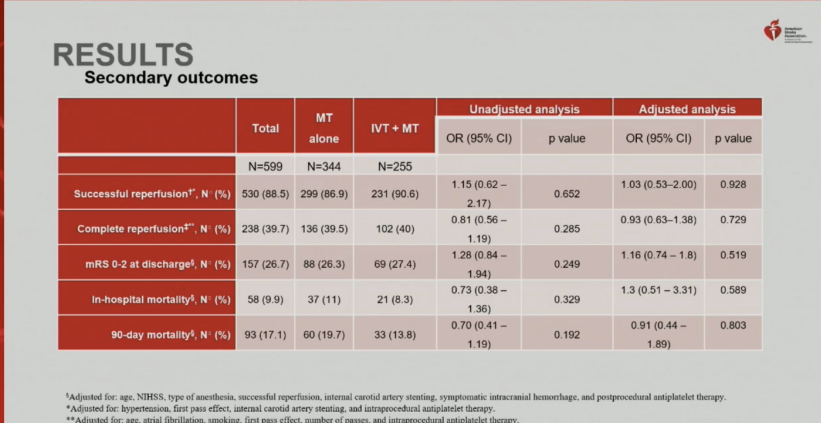

在校正混杂变量后,两组间sICH(aOR=1.43,95%CI 0.72~2.87,P=0.308)、PH2(aOR=1.14,95%CI 0.57~2.28,P=0.705)以及 HT(aOR=0.92,95%CI 0.54~1.57,P=0.751)均无统计学差异,同时,两组间四项次要终点结局(有效再灌注、完全再灌注、90天极佳的功能结局及在院或90天死亡率)也均无统计学差异,同时在0-6小时早期时间窗亚组中也获得了同样的分析结果。而对次要结局90天良好的功能结局(mRS 0~2)的分析提示桥接组(aOR=1.76,95%CI 1.05~2.94,P=0.030)优于单纯机械取栓治疗。在亚组分析中,研究团队发现静脉溶栓增加了静脉使用抗血小板(尤其是糖蛋白Ⅱb/Ⅲa受体抑制剂组)治疗患者sICH的风险(aOR=3.58,95%CI 1.17~10.89,P=0.025)。

本研究结果提示对于血管串联病变的急性缺血性卒中患者,桥接治疗并未增加sICH、PH2或任何HT风险,同时与更好的90天良好的功能结局相关,但若对桥接患者进行静脉内抗血小板药物治疗,会增加患者sICH的风险。

是否可以跳过静脉溶栓直接进行血管内治疗?国内外开展了多项试验对这一问题进行探索,但目前几项RCT研究[3, 4]并未能得出一致的结论。而针对串联病变这类血栓负荷量大、单纯静脉溶栓难以开通且取栓难度高、术式相对复杂的患者群体,该研究结果提示桥接治疗并未增加任何出血风险,且与较高的功能独立相关,这也让我们将不同治疗选择的目光转向更精准的目标人群,启发我们思索哪些患者更适合静脉溶栓?哪些患者又更适合直接取栓?该研究纳入了超4.5小时溶栓窗的患者,若进一步限定纳入时间窗,或许能对临床有更多启发,同时,该研究的结论也仍需得到进一步的验证。

参考文献:

[1] POPPE A Y, JACQUIN G, ROY D, et al. Tandem Carotid Lesions in Acute Ischemic Stroke: Mechanisms, Therapeutic Challenges, and Future Directions [J]. AJNR Am J Neuroradiol, 2020, 41(7): 1142-8.

[2] RUBIERA M, RIBO M, DELGADO-MEDEROS R, et al. Tandem internal carotid artery/middle cerebral artery occlusion: an independent predictor of poor outcome after systemic thrombolysis [J]. Stroke, 2006, 37(9): 2301-5.

[3] FISCHER U, KAESMACHER J, STRBIAN D, et al. Thrombectomy alone versus intravenous alteplase plus thrombectomy in patients with stroke: an open-label, blinded-outcome, randomised non-inferiority trial [J]. Lancet, 2022, 400(10346): 104-15.

[4] YANG P, ZHANG Y, ZHANG L, et al. Endovascular Thrombectomy with or without Intravenous Alteplase in Acute Stroke [J]. N Engl J Med, 2020, 382(21): 1981-93.

查看更多