查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

2025年1月10日,复旦大学附属华东医院/同济大学呼吸病研究所/同济大学附属肺科医院徐金富教授和上海交通大学医学院附属瑞金医院瞿介明教授在《柳叶刀▪呼吸病学》(Lancet Respiratory Medicine,IF 38.7)在线发表了中国最大规模的前瞻性支气管扩张症(以下简称“支扩”)患者队列——中国支扩联盟(BE-China)的论著文章,题目为“Baseline characteristics of patients in the Chinese Bronchiectasis Registry (BE-China): a multicentre prospective cohort study”

论文截图

文章首次发布了中国支扩患者的基线临床特征图谱,提示支扩患者管理急需规范和改进,同时分析了经济因素对于患者特征的影响,低收入地区支扩患者的疾病负担更高,并与国外支扩队列患者特征作对比,揭示了中国患者的特殊性。该文同期被杂志配发评论“Bronchiectasis in China: increasing awareness and action”

支气管扩张(支扩)作为一种常见且具有高度异质性的呼吸系统疾病,其长期病程、显著症状以及易于反复发作的急性加重,极大地影响了患者的生活质量,同时也给个人和社会带来了沉重的经济负担。然而,以往关于支扩的研究数据主要来源于高收入国家,中国支扩患者的具体特征尚不明确。

为了更深入地了解中国支扩患者的临床特征及其异质性,提升支扩的规范诊治能力,并为多中心随机对照试验(RCT)研究及真实世界研究提供平台,2020年1月,由瞿介明教授和徐金富教授牵头,联合全国众多专家,正式开启了BE-China研究。

目前,全国范围内拥有超过100家医院作为分中心参与BE-China,并且已经纳入了超过15000例支扩患者。基于这一庞大的数据集,研究团队对中国支扩患者的基线临床特征数据进行了全面而深入的研究。

本研究纳入并系统性分析了中国成年支扩患者的基线(包括人口统计学信息、合并症、病因学、病原学检测结果等)数据;基于居民人均可支配收入是否高于5553美元这一国际公认界值将患者分为两组(中低收入地区vs中高收入地区),对经济因素分层进行分析;此外,研究也将中国数据与欧洲支扩联盟(EMBARC)及其他国家的支扩队列特征进行比较,最终得出中国患者特征性特质。

本研究涵盖了全国97个医疗中心的10324名支气管扩张(支扩)患者。患者的平均年龄是63.1岁,且女性患者占比较大,达到58.2%,同时,有83.1%的患者为非吸烟群体。大多数患者有慢性咳痰的症状,近四分之一的患者在入组时有咯血病史。患者的第一秒用力呼气容积占预计值百分比(FEV₁%)平均为70.8%,其中最常见的肺功能类型是气流受限(42.8%),其次是正常肺功能(36.3%),还有23.0%的患者呈现出保留比值受损的肺功能(PRISm)。患者生活质量评分(BHQ)中位数为58.7,呼吸症状评分(QoL-B-RSS)中位数为63.0。对于支扩的病因,最常见的是感染后导致的(43.2%),其次是特发性(29.6%)和结核后支扩(12.2%)。其他病因还包括COPD(4.9%)、哮喘(1.5%)以及变应性支气管肺曲霉病(1.3%)(图1)。

图1 中国支扩患者病因分布及不同经济状况地区的病因学差别

中国支扩患者的影像学表现以囊性支扩为主。大多数患者(70%)在研究前一年至少经历了一次急性加重,40.3%的患者住院一次, 11.5%住院两次,5.4%住院三次或更多。根据支扩疾病严重度评分(BSI)评估患者的严重程度,17.3%的患者为轻度支扩,28.0%为中度,54.7%为重度。

不同收入地区的疾病负担存在差异。相较于中高收入地区,中低收入地区患者的影像学表现呈现出更为严重的态势。具体而言,囊性支气管扩张(囊性支扩)在中低收入地区的占比要高于中高收入地区。此外,中低收入地区的患者在入组研究前一年内,经历三次或以上急性加重的比例也更高。住院情况方面,中低收入地区有60.6%的患者在入组前至少有一次住院经历,这一比例在中高收入地区则为55.8%。就支气管扩张严重程度指数(BSI)评分而言,中低收入地区有51.5%的患者被评定为重度支扩,而中高收入地区的这一比例为56.0%(图2)。

图2 不同收入地区中国支扩患者影像学表型、急性加重次数、住院次数及严重度分布

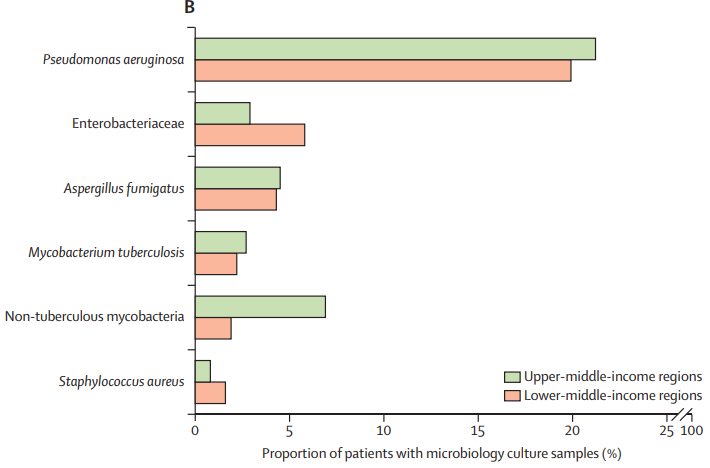

在接受相应微生物培养的患者中,中国支扩患者最常见的病原体是铜绿假单胞菌(20.8%),其次是非结核分枝杆菌(NTM)(5.6%)以及曲霉菌(4.4%)。其他细菌如流感嗜血杆菌、金黄色葡萄球菌和肺炎链球菌在中国患者中并不常见(图3)。

大多数患者未定期使用呼吸系统药物。最常使用的药物类型为黏液溶解剂,而长期使用大环内酯类抗生素或吸入性抗生素的做法并不普遍。在中国,气道清除治疗的实施率相对较低,仅有12.2%的患者曾使用过至少一种气道清除技术。患者在选择治疗方法时更偏向于简单易行的方案,比如拍背和规律性的身体活动。

研究结果表明,与欧洲和印度相比,中国支气管扩张症患者的临床特征存在差异。与欧洲EMBARC队列相比,中国支扩患者的疾病严重程度总体上更高。中国支扩患者的影像学改变更为严重,住院率更高,BSI评分为重度支扩的患者比例也更高。预防性抗生素、黏液溶解剂或气道清除治疗的使用在EMBARC队列中均比BE-China队列更为常见。与印度队列相比,中国支扩患者年龄更大,女性比例更高,吸烟患者占比更低,合并心血管疾病、COPD和哮喘等疾病的比例更低,囊性支扩比例更低,但入组前一年至少住院一次的患者比例以及BSI评分为重度支扩的患者比例更高。另外,支气管扩张症在低收入地区疾病负担更高。中国支气管扩张症的精准化诊治和规范化管理亟须提升。

本研究提供了关于中国支扩患者临床特征的丰富且详细的数据,有助于更好地认识中国支扩患者的实际情况,为制定更精准的诊疗策略提供科学依据。同时,BE-China研究也为未来开展更多高质量的支扩研究奠定了坚实的基础。研究的发表将为政府制定针对呼吸道慢病的卫生政策、学界开展支扩研究及相关企业开发针对中国支扩患者的药物方向,提供强有力的数据支撑。

在中国,支气管扩张症患者的主要病因是感染和结核病,而慢性阻塞性肺疾病(慢阻肺病)和哮喘则是常见的合并症。但二者比例与欧洲差异明显,因此,有必要统一支扩病因的诊断标准,并加强对哮喘等合并症的筛查工作。

中国支气管扩张症患者的急性加重比例与住院率并不匹配,这可能与医疗保险覆盖情况以及患者的住院治疗倾向有关。较高的住院率导致中国BSI(支气管扩张严重程度指数)评分为重度的支扩患者占比增加。但是不同地区患者特征存在显著差异,这表明需要依据各地区的特定情况,开发适用的疾病评估工具。

病原体分离数据因地理和经济条件而异,铜绿假单胞菌和NTM分离率高,但部分病原体可能因检测不足被低估。未来需提升诊断技术和医生认知,增加微生物学数据检测的全面性以准确反映准确的病原体分布。

在中国,与预防支气管扩张(支扩)急性加重相关的气道清除治疗、吸入性抗生素以及大环内酯类药物的使用率相对较低,与西方国家相比存在较大差距,亟需提升规范化治疗水平。特别是吸入性抗生素的使用率较低,也为研究妥布霉素吸入溶液根除支扩患者铜绿假单胞菌的有效性和安全性创造了有利条件。尽管患者黏液活性药物的使用率较高,但仍需要更多的随机对照试验(RCT)来指导其临床应用。

中低收入地区的患者面临着更为沉重的疾病负担。这些患者往往更年轻,合并肺部疾病的比例更高,结核病负担也较重,他们的影像学表现通常更为严重,急性加重和住院的比例也更高,因此生活质量也更差。较低的经济水平不仅可能增加疾病的风险因素,还可能减少患者获得适当治疗的机会。反过来,疾病又会进一步加重社会和个人的经济负担,形成恶性循环,进一步恶化社会经济状况。

鉴于这种情况,建议未来的研究和临床应用充分考虑到经济差异对疾病负担的影响。在制定治疗策略和政策时,应特别关注中低收入地区的患者,努力提升他们的医疗可及性和治疗质量。通过优化资源配置、加强疾病预防和控制、提高公众健康意识等措施,减轻这些患者的疾病负担,进而改善他们的生活质量和社会经济状况。

作为中国首个支扩大型前瞻性队列研究,BE-China提供了迄今为止有关中国支扩患者最全面的群体特征信息,并揭示了经济不平等在患者特征中的重要作用,将为政府、学界和企业了解中国支扩患者的临床特征,为制定政策和确定研发方向提供重要的决策依据。

本研究为中国支扩联盟(BE-China)的集体智慧与汗水的结晶,有效病例数据来自全国97家中心,所有中心的主要研究者及联络员付出了大量的努力,均被列入文章及附件中作为作者之一。复旦大学附属华东医院/同济大学呼吸病研究所/同济大学附属肺科医院徐金富教授、上海交通大学医学院附属瑞金医院瞿介明教授和英国邓迪大学James Chalmers教授为本论文的共同通讯作者。根据对该研究的贡献排序,徐金富教授、郑慧珍博士、陆海雯主任医师、王凌伟主任医师、吴斌主任医师、吕晓东主任医师、罗红主任医师、冯健主任医师、李园园主任医师、刘琳主任医师、贾金广主任医师、莫伟强主任医师、顾红艳主任医师、姜静波主任医师、王导新主任医师和王斌主任医师为共同第一作者。本研究得到了国家科技重大专项、国家自然科学基金杰青和重点项目、上海市教委重大创新项目、上海市科委项目和上海申康发展中心项目等的资助。

本文由瞿介明教授团队供稿

查看更多