查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

【病例分享】

女,56岁,长期因为皮肤干燥,无光泽等原因,听信宣传,使用某保健品,使用后自觉皮肤有光泽有弹性,近几月来查肝功能转氨酶升高,经过专科各种检查排除病毒性肝炎、自身免疫性肝炎、脂肪肝、全身系统性疾病等常见可能性后行肝组织学病理检查。

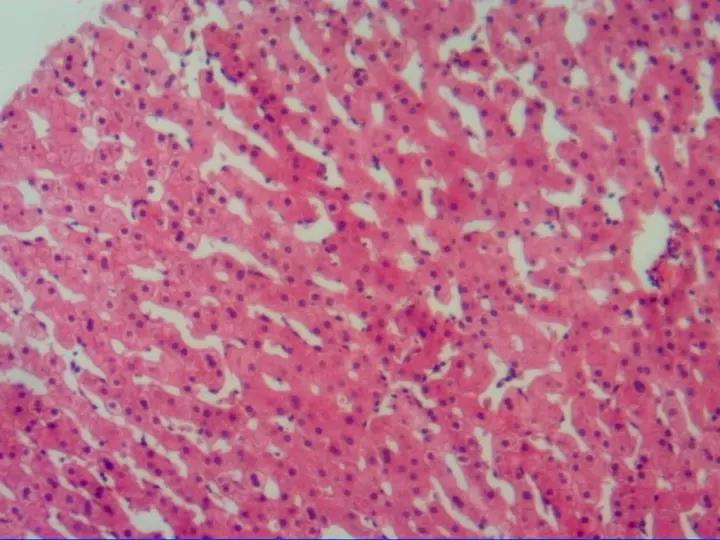

病理发现,肝组织没有坏死,汇管区少量炎症细胞浸润,胆管无明显损伤,但该病人有明显的肝窦扩张,肝细胞板瘦小萎缩。没有发现肝内门静脉、肝中央静脉等血管的栓塞与萎缩。考虑药物性肝炎。

继续询问使用保健品情况,发现保健品含有儿茶酚成分,这个儿茶酚是可以出现这种肝损伤特点的。

【药物性肝损伤】

药物性肝损伤(DILI)是指由各类处方或非处方的化学药物、生物制剂、传统中药(TCM)、天然药(NM)、保健品(HP)、膳食补充剂(DS)及其代谢产物乃至辅料等所诱发的肝损伤。

【保健品等引起的肝损伤流行情况】

我国人口基数庞大,应用传统中药(TCM)、天然药(NM)、保健品(HP)、膳食补充剂(DS)等较为随意,医务人员和公众对药物安全性问题和药物性肝损的认知尚不够,因此药物性肝损发病率有逐年升高趋势。TCM-NM-HP-DS 或保健品、膳食补充剂作为药物性肝损伤的病因在全球越来越受到重视。2013年,冰岛一项前瞻性研究表明,该国保健品、膳食补充剂占药物性肝损病因的 16%,美国 DILIN 数据显示保健品、膳食补充剂占 DILI 病因的 20%以上,并且保健品、膳食补充剂更是易于购得。

在美国,绝大多数保健品、膳食补充剂未按照药品标准研发,无须临床前和临床安全性及有效性验证,也无须通过食品与药物管理局(FDA)批准即可上市。以上因素均增加了滥用保健品、膳食补充剂引起药物性肝损的风险。因此,欧盟已要求保健品、膳食补充剂应严格按照《欧盟传统草药产品指令》注册后方可上市。

我国人口众多,由于受文化、观念影响,保健品、膳食补充剂使用非常广泛,更缺乏相关部门的监管,因此,没理由认为我国保健品、膳食补充剂对肝脏伤害的比例会比较低。

【肝损伤的高危因素】

(1)年龄:高龄是药物性肝损伤的重要易感因素。

(2)性别:女性可能对某些药物表现出更高的易感性,且易于呈现慢性自身免疫性肝炎的特点。传统中药(TCM)、天然药(NM)、保健品(HP)、膳食补充剂(DS)引起的肝损伤在女性中也更多见。

(3)基础疾病:有慢性肝病基础的患者更易发生药物性肝损伤,出现肝功能衰竭甚至死亡的风险更高。

【药物性肝损伤有哪些表现?】

急性药物性肝损伤的临床表现通常无特异性。

潜伏期差异很大,可短至 1 至数日、长达数月。多数患者可无明显症状,仅有血清 ALT、AST 及 ALP、GGT 等肝脏生化指标不同程度的升高。部分患者可有乏力、食欲减退、厌油、肝区胀痛及上腹不适等消化道症状。淤胆明显者可有全身皮肤黄染、大便颜色变浅和瘙痒等。

少数患者可有发热、皮疹、嗜酸性粒细胞增多甚至关节酸痛等过敏表现,还可能伴有其他肝外器官损伤的表现。病情严重者可出现急性肝衰竭。慢性药物性肝损在临床上可表现为慢性肝炎、肝纤维化、代偿性和失代偿性肝硬化、并有腹水、黄疸、肝脏肿大等表现。

【药物性肝损伤如何确定】

当前,药物性肝损伤的诊断仍属排他性诊断。

首先要确认存在肝损伤,其次排除其他肝病,再通过因果关系评估来确定肝损伤与可疑药物的相关程度。诊断评估方案主要有因果关系评估法(RUCAM)。RUCAM 由 CIOMS 在 1989 年首次推出,1993 年修改完善(称为 Danan 方案)。

曾有过多种评估法,实践证明,RUCAM 仍是当前设计最合理、要素最全面、操作最方便、诊断准确率相对较高的药物性肝炎诊断工具。

【什么情况下需要肝穿刺】

下列情况应考虑肝组织活检:

(1)经临床和实验室检查仍不能确诊药物性肝炎,尤其是自身免疫性肝炎仍不能排除时;

(2)停用可疑药物后,肝脏生化指标仍持续上升或出现肝功能恶化的其他迹象;

(3)停用可疑药物 1~3 个月,肝脏生化指标未降至峰值的 50%;

(4)怀疑慢性药物性肝炎或伴有其他慢性肝病时;

(5)长期使用某些可能导致肝纤维化的药物,如甲氨蝶呤等。

【药物性肝炎的治疗】

药物性肝炎的基本治疗原则是

(1)及时停用可疑肝损伤药物,尽量避免再次使用可疑或同类药物;

(2)应充分权衡停药引起原发病进展和继续用药导致肝损伤加重的风险;

(3)根据 DILI 的临床类型选用适当的药物治疗;

(4)急性肝衰竭等重症患者必要时可考虑紧急肝移植。

【预防】

我国人口众多,一方面,公众对药物性肝炎的认知和警惕性相当欠缺;另一方面,人群中普遍存在中草药、保健品、食物添加剂无害及自然植物无毒的观念。

因此,药物性肝炎防治形势较为严峻,加强安全用药的公众健康教育,特别是要消除中草药、保健品、食物添加剂无肝毒性的错误认识。

作者:谭友文 江西省人民医院

文章首发自医学之声

查看更多