查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

*仅供医学专业人士阅读参考

星罗棋布,晚时间窗静脉溶栓治疗再添力证

既往研究表明,对于发病后4.5-9小时内经影像学筛选的缺血性卒中患者,阿替普酶治疗有效。然而,对于发病超过9小时治疗窗但存在可挽救脑组织的患者,阿替普酶治疗的安全性和有效性的证据仍然有限。

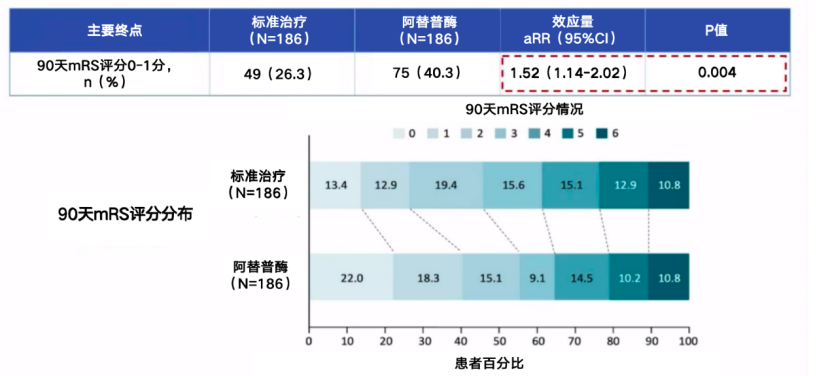

HOPE研究是一项在中国26个卒中中心开展的多中心、前瞻性、随机、开放标签、盲法结局的试验。纳入发病时间4.5-24小时内有AIS临床症状且灌注成像显示存在可挽救脑组织的患者,按1:1分配至阿替普酶组和标准药物治疗组。主要终点为90天改良Rankin量表(mRS)评分为0-1分。安全性终点为随机分组后36小时内症状性颅内出血(sICH)和90天内死亡率。

研究共纳入372例患者,其中186例被随机分配接受静脉注射阿替普酶,186例患者接受标准治疗。少于3%的患者接受了血管内取栓的抢救治疗(阿替普酶组3例,标准治疗组7例)。结果显示,90天时阿替普酶组mRS评分0-1分的患者比例为40.3%,而标准治疗组为26.3%(RR 1.52;95%CI 1.14-2.02)。90天时的死亡率在阿替普酶组和标准治疗组均为10.8%(RR 0.91;95%CI 0.52-1.62),随机分组后36小时内sICH发生率分别为3.8%和0.5%(RR 7.34;95%CI 1.54-34.84)。

研究表明,在卒中发作后4.5至24小时内,对影像选定的具有可挽救组织的患者采用静脉注射阿替普酶,相比标准治疗具有更高的无残疾功能改善比例且未显示安全性问题。

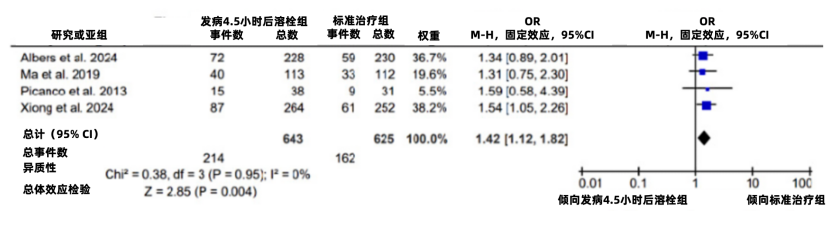

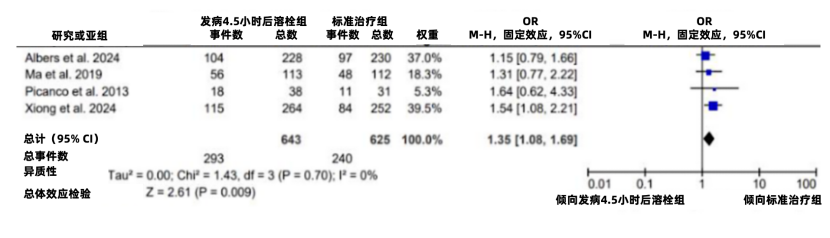

随着CT灌注和灌注-弥散MRI等成像技术的不断进步,诊断准确性得以显著提高,可在缺血性卒中4.5小时窗后识别仍存活的脑组织。已有研究显示,对于该时间窗外存在可挽救脑组织的患者溶栓再灌注治疗可改善患者功能结局。本研究旨在评估缺血性卒中发作4.5小时后进行溶栓治疗的有效性和安全性。

研究检索了Cochrane对照试验中心注册库、PubMed、Embase、Web of Science和ClinicalTrials.gov数据库,以查找截至2024年7月发表的所有比较发病4.5小时后进行溶栓治疗(TPA)与标准治疗的随机对照试验(RCT)。主要功能结局为无残疾(mRS评分0-1分)。次要临床终点包括sICH、90天死亡事件、24小时再灌注及90天功能独立。

研究纳入了4项RCT,共1268例患者(发病4.5小时后溶栓组,n=643;标准治疗组,n=625)。结果显示,在主要终点方面,发病4.5小时后溶栓治疗可降低42%的功能残疾发生率(OR 1.42 [95%CI 1.12-1.82];p=0.004;I²=0%)。

在次要终点方面,90天功能独立增加35%(OR 1.35 [95%CI 1.08-1.69];p=0.009;I²=0%),24小时再灌注率增加46%(OR 1.46 [95%CI 1.14-1.87];p=0.003;I²=0%)。然而,sICH风险显著增加(OR 2.82 [95%CI 1.25-6.38];p=0.01;I²=14%),但90天死亡事件无显著差异(OR 1.11 [95%CI 0.80-1.53];p=0.53;I²=0%)。

上述研究结果表明,缺血性卒中发作4.5小时后进行溶栓治疗可改善功能结局并增加再灌注率。然而,这种获益伴随着更高的sICH风险。

中国研究再发强音,动脉内反桥接治疗阿替普酶优势尽显

对于大血管闭塞(LVO)导致的AIS,血管内再灌注成功后动脉内使用阿替普酶治疗对改善功能结局的潜在益处仍不明确。因此,PEARL研究旨在为这一干预措施提供高级别的证据。

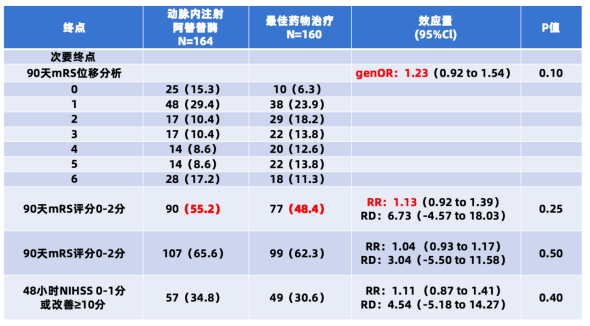

PEARL研究是一项由研究者发起的多中心、前瞻性、随机对照、开放标签、盲法结果(PROBE)试验。对于发病24小时内出现前循环LVO、美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分为6-25分且在机械取栓后达到eTICI 2b50-3的AIS患者,按1:1随机分配,分别接受动脉内注射阿替普酶(0.225 mg/kg,最大剂量20mg)或仅接受最佳药物治疗。主要结局是90天mRS评分达到0-1分的患者比例。次要终点为90天mRS位移分析、90天mRS 0-2分、90天mRS 0-3分、48小时NIHSS 0-1分或改善≥10分。安全性终点为36小时内sICH、36小时内脑出血(ICH)、90天死亡率。

研究纳入了324例患者,其中动脉内注射阿替普酶组164例,最佳药物治疗组160例。结果显示,在主要终点方面,动脉内注射阿替普酶组90天mRS 0-1分的患者比例为44.8%,最佳药物治疗组为30.2%(RR 1.45 [95%CI 1.08-1.96];RD 14.99 [95%CI 3.71-26.27];P=0.01)。

图4. 主要终点

在次要终点方面,动脉内注射阿替普酶组与最佳药物治疗组均无统计学差异。

在安全性终点方面,动脉内注射阿替普酶组36小时内发生sICH比例为4.3%,最佳药物治疗组为5.0%(RR 0.85 [95%CI 0.43-1.69];RD -0.86 [95%CI -3.86-2.15];P=0.67)。动脉内注射阿替普酶组90天死亡率为17.1%,最佳药物治疗组为11.3%(HR 1.60 [95%CI 0.88-2.89];RD 7.19 [95%CI -0.03-14.42];P=0.12)。

研究表明,在发病24小时内的前循环大血管闭塞人群中,血管再通后给予动脉内阿替普酶(0.225 mg/kg)治疗增加了90天mRS极好结局的比例。同时,动脉内阿替普酶干预未显著增加sICH的风险以及全因死亡率。

大核心梗死治疗,“取栓”+“溶栓”双管齐下

对于符合入选标准的患者,取栓治疗已成为LVO所致的AIS患者的标准治疗方法。仅少数随机试验对伴有大面积缺血性梗死的急性大血管闭塞性缺血性脑卒中(AIS-LVO)患者取栓治疗+进行了研究。因此,本研究检索了从建库至2024年6月11日的4个数据库(PubMed、Scopus、Web of Science和Cochrane CENTRAL),旨在探讨取栓治疗+静脉溶栓对AIS-LVO患者治疗结局的影响。

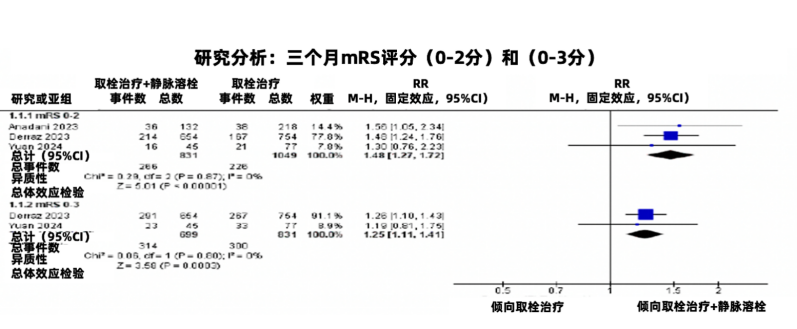

3项研究中共纳入1927例患者,旨在调查伴有大面积缺血性梗死的AIS-LVO患者接受取栓治疗+静脉溶栓治疗的情况。3项研究均报告了患者3个月的mRS评分0-2分(取栓治疗+静脉溶栓组831例,取栓治疗组1049例),结果显示取栓治疗+静脉溶栓组具有统计学显著差异(RR 1.48;95%CI 1.27-1.72;P<0.00001)。两项研究报告了mRS评分0-3分(取栓治疗+静脉溶栓组699例患者,取栓治疗组831例患者),分析结果也支持取栓治疗+静脉溶栓组获益(RR 1.25;95%CI 1.11-1.41;P=0.0003)。

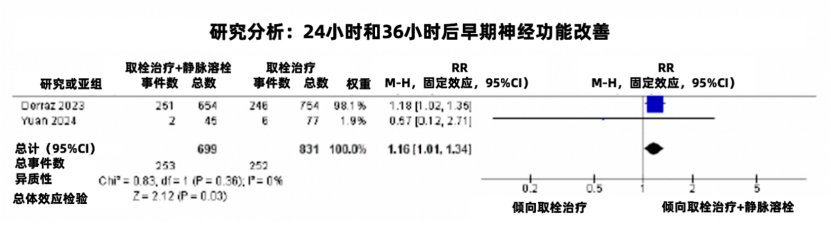

同时,两项研究报告了24小时及36小时后的早期神经功能改善(取栓治疗+静脉溶栓组699例患者,取栓治疗组831例患者),分析显示取栓治疗+静脉溶栓组有统计学显著差异(RR 1.16;95%CI 1.01-1.34;P=0.03)。

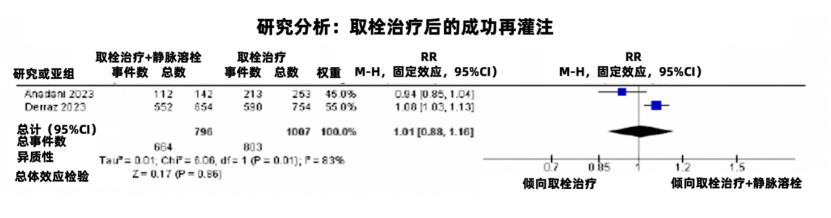

此外,两项研究报告了取栓治疗后的成功再灌注,两组间无统计学显著差异(RR 1.01;95%CI 0.88-1.16,P=0.86)。3项研究均报告了死亡率(取栓治疗+静脉溶栓组831例患者,取栓治疗组1049例患者),取栓治疗+静脉溶栓组死亡率显著降低(RR 0.88;95%CI 0.77-1;P=0.04)。最后,研究亚组分析表明,两组在不同类型的ICH中均无显著差异。

上述结果表明,对伴有大面积缺血性梗死的AIS-LVO患者进行取栓治疗+静脉溶栓治疗,在改善患者功能结局和促进早期神经功能恢复方面,均显示积极的临床效果。静脉溶栓还与较低的死亡率相关,且不增加ICH风险。同时需要更多更大样本量的研究来证实这些结果。

专家点评

使用阿替普酶或替奈普酶进行静脉溶栓是AIS发病4.5小时内的标准治疗方案,相关数据在中国人群得到了广泛的验证,特别是近期针对替奈普酶开展的ORIGINAL研究。对于发病时间超出上述时间窗的AIS患者,近年来组织窗代替时间窗评估的溶栓治疗涌现出多个高质量的临床研究。从醒后卒中再到4.5h-9h-24h,多模影像学筛选的精准溶栓时代到来了。本次大会中HOPE研究基于广泛应用的CT灌注成像筛选把阿替普酶溶栓时间窗扩大到24小时,证实了24小时之内组织窗筛选溶栓的有效性,进一步扩大溶栓治疗的适用人群。

本次大会在时间窗上有所探索外,针对AIS-LVO人群的再通后动脉内给予溶栓药物的获益探索亦是一大亮点。2022年CHOICE研究初步证实了血管内治疗后血流再通的AIS-LVO患者“反桥接”治疗的可行性,PEARL研究作为与CHOICE研究设计相似的研究,并同样取得了可喜的阳性结果,有力证明了在机械取栓再通患者中采用动脉内反桥接治疗阿替普酶的策略获益。此外,对于伴有大面积缺血性梗死的AIS-LVO患者,目前最佳治疗方法仍不确定。在取栓治疗前进行静脉溶栓可能使大面积缺血性梗死的AIS-LVO患者获益,仍需开展大规模的试验。本次大会公布的研究中,取栓治疗联合静脉溶栓治疗可改善患者功能结局并促进早期神经功能恢复,进一步肯定了静脉溶栓在AIS治疗上的重要地位。期待今后更加深入的研究,为卒中患者的静脉溶栓治疗开辟一条更加宽广的道路。

专家简历

梁志刚 教授

科主任医师,三级教授,首都医科大学博士毕业

青岛大学附属烟台毓璜顶医院神经内科主任,硕士研究生导师

法国FOCH医院访问学者,2017年烟台市青年岗位能手

医院杰出英才,2022年烟台市名医工作室

中国卒中学会SCA优秀讲师

中国卒中学会青年常务理事、中国卒中学会医疗质量与促进分会委员

中华医学会国际脑血管病杂志通讯编委

山东省医学会脑血管病分会副主任委员

慢病多学科委员会委员、青年学组组长

山东省医师协会神经科委员会委员

脑血管超声及血运重建委员会常务委员

烟台医学会神经科专业委员会主任委员、烟台市卒中学会秘书长

从事脑血管临床基础研究,尤其专注脑卒中急性期溶栓及精准抗栓策略

开创了烟威区域脑卒中溶栓工作

近3年发表SCI论文20余篇,核心期刊文章20余篇

创立了烟台市神经内科青年医师沙龙

参考文献:

1.Min Lou, et al.Treatment with intravenous alteplase in ischemic stroke patients with onset time between 4.5 and 24 hours. Presentation ID: LB41, ISC 2025.

2.Jan Camille Ozaeta, et al. Thrombolysis for Ischemic Stroke after 4.5 hours without thrombectomy: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Presentation ID: DP3, ISC 2025.

3.Yamei Tang, et al. Intra-arterial Alteplase for Acute Ischemic Stroke After Mechanical Thrombectomy (PEARL): A Multicenter Randomized Trial.Presentation ID: LB42, ISC 2025.

4.Mohamed Elfil, et al.Endovascular thrombectomy plus intravenous thrombolysis versus endovascular thrombectomy alone in patients with large core infarct. Presentation ID: 2, ISC 2025.

审批号:SC-CN-16595

有效期至:2026年2月26日

仅供相关医药专业人士进行医学科学交流

↓↓↓

查看更多