查看更多

密码过期或已经不安全,请修改密码

修改密码

壹生身份认证协议书

同意

拒绝

同意

拒绝

同意

不同意并跳过

【神经科临床必备】17天突破神经心理疾病诊治:

安徽中医药大学神经病学研究所附属医院 王共强

导读:熊猫脸征这个经典的MRI征象最早由Hitoshi等1991年在Wilson病中报道。

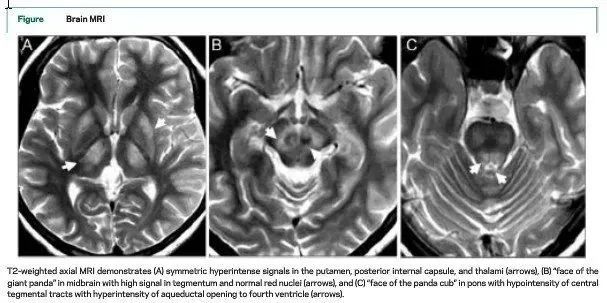

熊猫脸征还可以表现为大、小熊猫脸征,其中“大熊猫脸征”表现为红核在T2WI上呈现对称性的低信号,为大熊猫的眼,红核周围的内侧丘系、大脑脚上部、红核脊髓束及皮质脑干束神经纤维受累表现为T2高信号,构成大熊猫脸上半部白色的轮廓;而双侧上丘、中脑导水管周围灰质神经核团正常的短T2信号及中脑导水管的长T2信号构成了大熊猫脸的下半部。

“小熊猫脸征”表现为中脑下部层面的双侧大脑脚、 上丘、 导水管、 导水管周围灰质核团、中央上核等构成了小熊猫脸的大体结构, 而双侧受累而呈长T2 信号的红核周围纤维束与短T2的中央被盖束勾勒出小熊猫的双眼。

病例1

16岁,女性,因行为异常及不自主运动入院。神经科查体提示K-F环,舞蹈样动作及肌张力障碍。血清铜蓝蛋白及尿铜检测确诊为Wilson病。头颅MRI显示双侧壳核、丘脑、脑干异常高信号。中脑呈现熊猫征,即中脑被盖部高信号而红核、黑质网状带外侧部信号正常。而上丘及脑桥被盖部高信号,则形似熊猫幼崽脸部。

MRIT2MRI显示(A)壳核、内囊后肢和丘脑对称性高信号;

(B)被盖高信号,红核正常类似“熊猫脸”;

(C)脑桥的中央被盖束低信号,第四脑室导水管开口高信号。

Wilson病:又名肝豆状核变性。常染色体隐性遗传的铜代谢障碍疾病。由Wilson首先报道和描述,是一种遗传性铜代谢障碍所致的肝硬化和以基底节为主的脑部变性疾病。临床上表现为进行性加重的椎体外系症状、肝硬化、精神症状、肾功能损害及角膜色素环K-F环。因血清总铜量和铜蓝蛋白减少而疏松结合部分的铜量增多,肝脏排泄铜到胆汁的量减少,尿铜排泄量增加,许多器官和组织中有过量的铜沉积尤以肝、脑、角膜、肾等处为明显。过度沉积的铜可损害这些器官的组织结构和功能而致病。

病例2

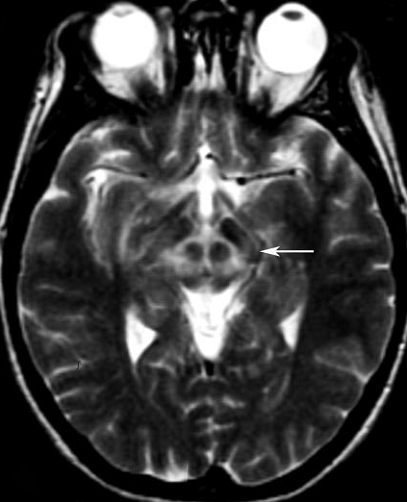

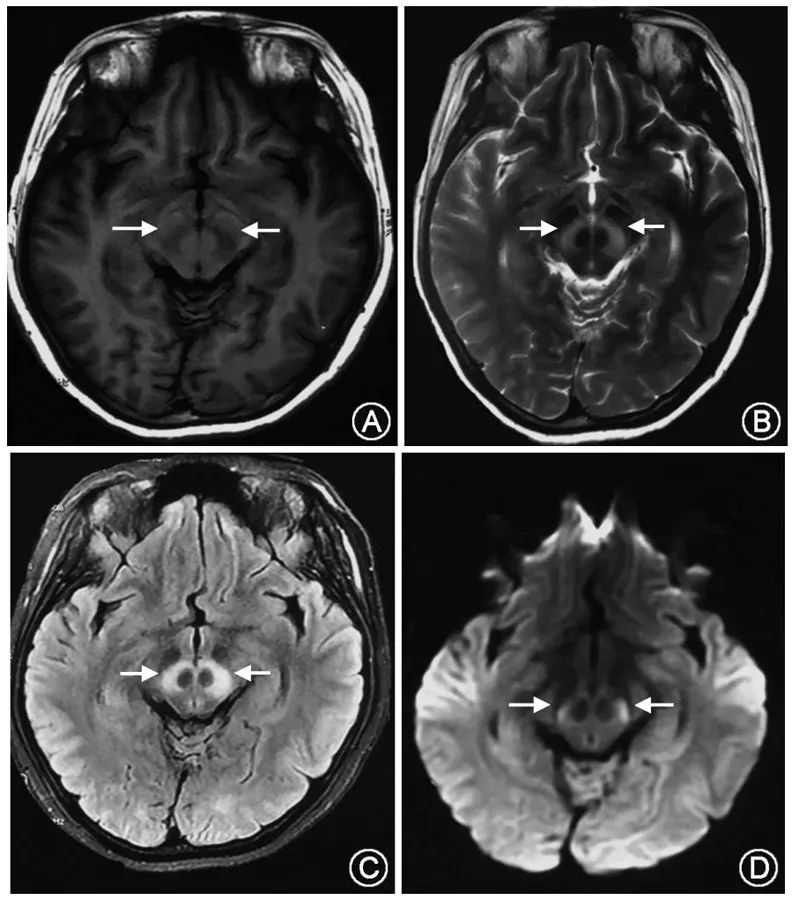

26岁,女性,因头痛、发热16天,饮水呛咳、反应迟钝3天入院。患者于16天前无明显诱因出现发热、头痛,体温最高达38.5℃,伴恶心、呕吐,曾到外院就诊,诊为“脑炎”,给予抗病毒、抗感染、脱水降颅压、激素抗炎等治疗,上述症状有所缓解。3天前患者出现饮水呛咳,吞咽缓慢,反应迟钝、表情淡漠,以“脑干脑炎”收入院。化验结果:EB病毒-IgM、EB病毒-IgG抗体均阳性,EB病毒DNA定量:6.77×10^3/mL;呼吸道感染病原体IgM:流感B抗体弱阳性、肺炎支原体弱阳性。发病10天后腰椎穿刺:蛋白1020 mg/L,白细胞数261×10^6/L,压力未知。乳酸:2.70mmol/L,运动耐量试验正常。血清铜、铜蓝蛋白正常。血清抗谷氨酸脱羧酶(GAD)65抗体(+)。确诊为EB病毒性脑炎。头颅MRI平扫+强化示双侧中脑顶盖对称性长T1、长T2信号影,压水像和弥散相均呈高信号,红核正常信号。

患者的头颅MRI表现

A:头颅MRI T1像见双侧中脑顶盖对称性低信号(箭头);

B:T2像见双侧中脑顶盖对称性高信号,红核正常信号(箭头);

C:FLAIR像见双侧中脑顶盖对称性高信号,红核正常信号(箭头);

D:DWI像见双侧中脑定稿对称性高信号(箭头)

除红核外的中脑顶盖高信号构成“眼睛”,侧面的黑质网状部的正常信号构成“耳朵”,上丘低信号构成“嘴巴”,组成“熊猫脸”征

EB病毒性脑炎:成人中EB病毒血清阳性率很高,多数是在儿童期转阳的,婴儿或儿童期的初始感染通常是无症状的,或仅表现为轻微发热、头痛和疲劳。然而在青少年和成人通常表现为感染性单核细胞增多症,0.5%~25%可累及神经系统,脑炎和脑膜炎是最常见神经系统表现,其他如脑神经炎、小脑炎、吉兰-巴雷综合征等也有报道。EB病毒感染致神经系统并发症的病理生理机制有两种假说:一是脑实质的直接感染,二是感染后继发的免疫介导性脑炎。前者已经通过清除脑脊液中EB病毒DNA改善神经症状证实,是否自身免疫机制在EB病毒性脑炎中起作用尚未有定论,但在1例表现为帕金森综合征的EB病毒性脑炎的患者中检测出抗神经元自身抗体,进一步为自身免疫机制的参与提供了佐证。

关于“熊猫脸”征

熊猫脸征( face of the giant panda sign)是最早由Hitoshi等于1991 年在Wilson病中提出的一种特征性神经影像学改变,是指双侧中脑顶盖对称性异常信号,而红核信号正常. 这个经典的MRI征象在脑干梗死、Leigh病、甲硝唑脑病、囊虫肉芽肿中均有报道。“熊猫脸”征是指除红核外的中脑顶盖高信号构成“眼睛”,侧面的黑质网状部的正常信号构成“耳朵”,上丘低信号构成“嘴巴”,从而构成所谓的“大熊猫脸”征。

Wilson病的特征性MRI影像,包括中脑的“大熊猫脸”征和脑桥的“小熊猫脸”征。“小熊猫脸”征出现在脑桥被盖,内侧纵束和中央被盖束低信号构成“眼睛”,导水管开口进入第四脑室的高信号构成“鼻子和嘴”。

在中脑的囊虫病肉芽肿中也报道过“熊猫脸征”,头颅MRI表现为中脑腹侧到导水管的囊虫肉芽肿伴水肿,即T2和压水像高信号,红核信号正常,呈现出“熊猫脸”外观。

甲硝唑脑病是与甲硝唑治疗相关的罕见的神经系统不良反应之一,在甲硝唑所致神经毒性中,有“伴亮眼的大熊猫脸”征的罕见影像学表现的报道,头颅MRI上T2、压水像、弥散相上均表现为红核和导水管周围灰质高信号,类似于“伴亮眼的大熊猫脸”。

在脑干梗死和Leigh病中也可以出现“大熊猫脸”征和“小熊猫脸”征。

由此可见,“熊猫脸”征在很多疾病中都可以出现,仅表示脑干结构有选择易损性。“熊猫脸”征的临床表现与疾病性质相关,可以为急性、亚急性或慢性起病,临床表现主要为共济失调、构音障碍、眼球运动障碍、吞咽困难、癫痫发作、认知功能障碍,以及锥体外系受累表现,包括舞蹈症、帕金森综合征、肌张力增高或减低、肌张力障碍等。

来源:神经科学论坛

国家神经系统疾病质控中心脑血管病专业组专家撰稿,21篇脑梗死临床诊疗干货文章,精准提升脑血管临床诊疗能力!

四川大学华西医院周东教授牵头,国家神经系统疾病质控中心癫痫专业组专家撰稿18篇精品干货文章,手把手指导癫痫及癫痫持续状态临床诊疗。

复旦大学附属华山医院董强教授牵头,程忻教授主编,分享卒中领域最新指南及进展,以前沿视角审视卒中诊疗!

神经影像解剖及血供范围分布图-颅脑CT【轴位】

神经影像解剖及血供范围分布图-颅脑CT/MR【矢状位】

ESVS 2023最新临床实践指南解读:颈/椎动脉粥样硬化性疾病指南新增建议【华山卒中】

详细的颅脑MRI正常解剖图谱,收藏级!【T1WI冠状位解剖图】

详细的颅脑MRI正常解剖图谱,收藏级!【T2WI反转序列冠状位解剖图】

详细的颅脑MRI正常解剖图谱,收藏级!【T2WI反转序列轴位解剖图】

详细的颅脑MRI正常解剖图谱,收藏级!【T2WI矢状位解剖图】

详细的颅脑MRI正常解剖图谱,收藏级!【T2WI轴位解剖图】

详细的颅脑MRI正常解剖图谱,收藏级!【T2WI冠状位解剖图】

详细的颅脑MRI正常解剖图谱,收藏级!【T 1 WI轴位解剖图】

详细的颅脑MRI正常解剖图谱,收藏级!【T1WI矢状位解剖图】

查看更多